КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

VITTORIO SERENI

ПРОЕЗДОМ

Считаные часы. Всего-то.

Невиданное освещенье.

Цветы, какие в августе и не снятся.

Брызгами кровь над лугами,

для олеандров вдоль моря пока рановато.

Жарко, но купаться почти не тянет.

Ветреное тирренское воскресенье.

Я уже умер? Тем смерть и мила мне,

что вернула сюда? Или я единственный

живой в этой оживлённой и неподвижной

никчёмности воспоминанья?

Перевод Е. Солоновича

* * *

Вот меркнут голоса. Мои друзья

так далеки,

что вопль и даже шепот

их не настигнут.

Но через года

опять твоя печальная улыбка

сияет, как озерная вода,

что пожирает рыбаков и лодки,

но красит наши утра в синий цвет.

Ночной город

Неспокойный душой, в эшелоне,

который ползет в объезд,

тянусь к твоим унылым огням

в дыхании деревьев.

Пока ты спишь, и кто-то, быть может,

умирает на твоих этажах,

ты отклоняешься прочь – лицо

в каждом окне, ты сам –

лицо, одно дорогое лицо,

исчезающее навеки.

Итальянец в Греции

Перевод С.Шервинского

Первый вечер в Афинах, долгие проводы

составов по краю окраины

в длительном сумраке,

груженных страданием.

Как соболезнующее письмо,

оставил я лето на сгибе дороги.

Теперь мое завтра — море, пустыня,

где не будет ни лет, ни зим.

Европа, ты видишь, Европа? Я кану,

безвольный, в миф о себе, в быдло людское,

твой беглый сын, не знавший другого врага,

кроме грустной своей безнадежности,

кроме нежности призрачной

озер и листвы за шагами

затерянными.

Зноем одет и пылью,

иду я к отчаянью, к могиле песчаной

навеки.

Новый год

Перевод Евг. Солоновича

Светает над снегами.

На обратном склоне горы

неведомый поселок,

журча, посылает мне весну

от красных своих фонтанов,

от ручейков, родившихся на солнце;

там высыпали женщины на снег

и распевают песню.

* * *

Если бред не уносит меня к тебе

что ни движенье то ласка

замедленное прощай

лист

опавший в начале лета.

Взгляд мой мягче и неторопливей

оттого, что блуждает неблизко.

Улицы площади фонтаны

которые пролетели однажды

в свете женской твоей стати

мешкаю там в хаосе

дорогих лиц

в скудной зелени между темных проходов

под небом благостным наконец.

Димитриос

Дочке

Перевод Евг. Солоновича

К палатке подходит

маленький враг

Димитриос, — неожиданный

птицы тоненький щебет

под стеклянным куполом неба.

Не кривятся детские губы,

просящие хлеба,

не туманится плачем

взгляд, растворяющий голод и страх

в небе детства.

Он уже далеко,

живчик, ветрячок,

тающий в знойном мареве,

Димитриос — над скупою равниной

едва вероятный, едва

живой трепет,

трепет моей души,

трепет моей жизни

на волоске от моря [1].

[1] ...на волоске от моря. — Из Греции подразделение, в котором служил Серени, в любой день могло быть переброшено морем на африканский фронт — в пустыню Эль-Аламейн.

Эти играющие дети

Перевод Евг. Солоновича

однажды простят нас,

если мы своевременно уберемся.

Простят. Однажды.

А вот искажения времени,

течения жизни, отведенного в ложные русла,

кровотечения дней

с перевала перелицованной цели —

этого, нет, они не простят.

Не прощается женщине лжелюбовь —

милый взору пейзаж с водой и листвой,

который порвется вдруг,

обнажив

гнилые корни, черную жижу.

«В самой любви не может быть греха, —

неистовствовал поэт на склоне лет, —

бывают лишь грехи против любви».

Вот их как раз они и не простят.

Саба

Перевод Евг. Солоновича

Кепка, трубка и палка — потускневшие

атрибуты воспоминанья.

Но я их видел живыми у одного

скитальца по Италии, лежащей в руинах и во прахе.

Все время о себе он говорил, но никого

я не встречал, кто, говоря о себе,

и у других прося при этом жизни,

ее в такой же, даже в большей мере

давал бы собеседникам.

А после 18 апреля [2], день или два спустя

я видел, помню — он с площади на площадь,

от одного миланского кафе к другому,

преследуемый радио, бродил.

«Сволочь, — кричал он, — сволочь», — вызывая на лицах

недоуменье.

Он подразумевал Италию. Он поносил ее, как женщину,

которая, желая того иль не желая,

смертельно ранит нас.

[2] 18 апреля (1948 г.) — дата первых после войны парламентских выборов; выборы окончились внушительной победой христианских демократов.

ЗИМА

Перевод Елены Костюкевич

но, обернувшись, ты видишь

тучи на сером,

бьют родники за твоею спиною,

горы во льдах синеют.

Мутная всплеснула волна,

окликнув тебя, — но сейчас

коркой льда покрыта она,

потому что ты, обернувшись,

видишь прелесть

нагой зимы.

Гармоничные формы высятся в

неподвижности, в стыни,

и твой порыв неосознан,

будто кто-то тебя успокоил,

ободрив улыбкою мягкой,

и гудок твоего парохода

слышен там, где густеют туманы.

1935

РУКИ

Перевод Елены Костюкевич

Эти руки, твоя защита,

на лицо мне опустят вечер.

когда медленно их отводишь —

город видится огненною аркой.

Над грядущей моей дремотой

будут брезжить полоски света.

И я навсегда утрачу

этот привкус земли и ветра,

когда ты руки отнимешь.

1935

ТУМАН

Перевод Елены Костюкевич

Здесь уличный поток

дрожит нетерпеливо,

уткнувшись в светофор.

Здесь, где я прохожу,

толпится гуще город,

чтобы в дыханьи домен раствориться.

Хоть сердце подало бы голос

сквозь непрерывный грохот

заводов, наковален...

Погода клонится к зиме.

Я прохожу вдоль запотевших улиц.

В эпоху ласковых лисиц

их осень кутала в зеленый войлок,

аллеи голубели после ливня.

Сигнал мигнет — и вновь свободен путь,

и год замешкается в этих переулках,

когда из-за угла минутный солнца луч

блеснет, как куст мимоз

в белейшем из туманов.

1937

* * *

Перевод Елены Костюкевич

Вот меркнут голоса. Мои друзья

так далеки,

что вопль и даже шепот

их не настигнут.

Но через года

опять твоя печальная улыбка

сияет, как озерная вода,

что пожирает рыбаков и лодки,

но красит наши утра в синий цвет.

1940

Афинская девушка

Перевод с итальянского и вступление Петра Епифанова

Диалог сквозь войну и смерть

Есть женщины, сырой земле родные.

И каждый шаг их — гулкое рыданье,

Сопровождать воскресших и впервые

Приветствовать умерших — их призванье.

И мировосприятие, и художественный язык Витторио Серени сложились задолго до первых поэтических опытов, в раннем детстве, а развивались — памятью о нем. Отец Витторио служил начальником таможни на приграничной железнодорожной станции. Луино, городок у отрогов Альп, на берегах узкого северного рукава Лаго Маджоре, — железнодорожные ворота Италии для стран Центральной и Северной Европы. На вагонах поездов, изо дня в день в определенные часы проходивших через Луино, читались названия более чем половины европейских столиц. Такие скромные предметы, как сетка расписания и стрелка вокзальных часов, имели волшебную власть соединять ритмы детской жизни, воображения, игр, снов и мечтаний Витторио с ритмами далеких блестящих городов. Мальчику из семьи, условно говоря, "станционного смотрителя", кажется, было предопределено иметь особые отношения с пространством и временем. Именно из полусознательного детского опыта он вынесет то острое и индивидуальное чувство вовлеченности в историческое пространство и время Европы, которое на всю жизнь останется характерной, отличительной чертой его поэзии.

Важным этапом в интеллектуальном и эстетическом развитии Серени явилось обучение на философском факультете Миланского университета, в семинаре по эстетике профессора Антонио Банфи. Этот семинар в 1930-е годы оставался одним из немногих непогашенных очагов свободной мысли в Италии. После войны ученики Банфи встали в первом ряду гуманитарных деятелей страны: философы, социологи, писатели, литературные критики, публицисты, педагоги. Крепкие связи среди "банфиан" (в истории итальянского XX века это слово является термином) позволили Серени сделать успешную карьеру — в течение многих лет он являлся главным литературным редактором крупнейшего издательства "Мондадори".

Одно из значительных обстоятельств "банфианского" периода жизни Серени — дружба с соученицей по семинару, поэтессой Антонией Поцци.

Если Витторио видел в творчестве, помимо прочего, способ обрести место в обществе, то для Антонии поэзия была сокровенным служением, "исповеданием", реализацией особой религии как связи, единства всего со всем.

Поэзии, по ее мысли, подобало собирать и возвращать все явления природы и культуры, будущего (в мистически ощущаемом ею призвании материнства) и прошлого (умерших) к единому исконному животворящему лону.

Витторио и Антонию не связывало любовное чувство: у него была возлюбленная, которой предстояло стать его женой, матерью его детей. Но дружба между обоими была весьма интенсивной и горячей. Во всяком случае, так видится из писем Антонии.

"Ты для меня вот что: существо другого пола настолько близкое, что мне кажется, что у меня в венах течет та же кровь, человек, которому можешь смотреть в глаза без смущения, который не стоит над тобой или перед тобой, а рядом, и идет вместе с тобой, по той же равнине* (20 июня 1935).

"Я вижу, что могу сказать тебе все — как самой себе, только той, которая лучше и светлее меня" (16 августа 1935).

"Плакала над твоими стихами — лучше сказать: над тем, что мне дали почувствовать твои стихи, по сравнению с неисцелимой поверхностностью всех остальных моих отношений с людьми" (там же).

Активно общаясь с известными поэтами старшего возраста (К. Бетокки, С. Квазимодо, Л. Синисгалли, А. Гатто), Серени был не связан ни с кем из них подобным творческим и человеческим союзом. Сравнение стихов его и Антонии 1935—1938 годов обнаруживает многие переклички, вплоть до взаимного цитирования.

Яркой отличительной чертой раннего Серени было переживание зыбкости мира и европейской цивилизации, ускорения исторических часов, предчувствие близкой войны. Подобное ощущение, нарастая до отчаянного, катастрофического, возникает и в стихах Антонии. Оба, каждый по-своему, чувствуют и передают приближение роковой грани.

За несколько месяцев до своей смерти Антония отдала Витторио записи своих стихов последних лет. Возможно, он увидел в этом знак принятого решения: мысль о самоубийстве не оставляла Антонию уже давно. Вскоре им было написано стихотворение "Диана", обращенное к скрытой под вымышленным именем женщине, или добровольно ушедшей из жизни, или готовящейся уйти. Не беремся уверенно судить, какова связь между именем Дианы, девственной богини-охотницы, и Антонией, девственницей, спортсменкой, участницей конных охот своего отца. Копию этого стихотворения, сделанную рукой Антонии, нашли при ее бесчувственном теле в день самоубийства, 2 декабря 1938 года. Внизу было приписано: "Прощай, Витторио, дорогой, — мой дорогой брат! Вспоминай меня вместе с Марией".

Трагедия в каком-то смысле закрепила их связь. Антония стала внутренним собеседником поэта. Серени будет отзываться на голос подруги еще спустя два десятилетия после ее смерти.

Серени призвали на военную службу сразу после свадьбы, в июле 1939-го, в 1940-м он вернулся домой, а через год, осенью 1941-го, был повторно мобилизован буквально от колыбели новорожденной дочери. Время с августа по ноябрь 1942-го Серени вместе со своей пехотной дивизией провел в Греции, ожидая отправки в Северную Африку. Поражение под Эль-Аламейном обрушило эти планы, дивизию перебросили обратно: теперь флот и войска союзников грозили самой Италии. В июле 1943-го — за два дня до падения Муссолини — лейтенант Серени был взят в плен американцами близ Трапани (Сицилия); два тягостных года прошли в лагерях Алжира и Марокко. Серени никогда не разделял агрессивно-имперского пафоса фашизма. Войну он принял как закономерную судьбу заблуждавшейся нации. Вместе с нею ему довелось пройти сквозь свое "чистилище". В молчании пустыни, в стороне от решающих событий войны, поэт, тем не менее, не выпадает из истории. Чувство истории в его алжирских стихах только сгущается. И, как в самых первых опытах, в них снова присутствуют детские спутники Витторио — сетка расписания и часовая стрелка.

Не знают, что они мертвы,

мертвые вроде нас,

не знают покоя.

Они повторяют упрямо жизнь,

находят слова поддержки,

читают в небе вечные знаки.

Вертится серый алжирский круг

в мелкой сетке недель и месяцев,

но упирается стрелкой в одно названье: ОРАН.

Через порт Оран пленные после освобождения могли добраться до родных мест.

В 1947-м выйдет сборник военных стихов Серени под общим заглавием "Алжирский дневник". Книга сделает его поэтом не только знаменитым, но действительно нужным своему поколению в момент отрезвления от имперско-милитаристского самообмана.

Первую часть сборника составляет цикл "Афинская девушка". Содержание стихотворения, давшего название всему циклу, не предполагает ни любовного романа, ни даже просто знакомства с его центральным персонажем. Но, вызывая в поэте волну глубоких, далеко не только личных переживаний, "афинская девушка" становится одним из ярких образов мистической посвятительницы, проводницы в странствиях поэта, в каком-то смысле приближаясь к центральным женским образам двух столпов италийской поэзии — Вергилия и Данте.

Вся ранняя поэзия Серени содержит постоянную отсылку к Европе, не только как к родному для Серени культурному миру, но и как к живому существу. В стихотворении "Итальянец в Греции" (август 19421) мы прочитываем важное обращение: "Europa, Europa che mi guardi... Европа, Европа, которая смотришь на меня..." Эта строка моментально вызывает в памяти слова Антонии Поцци: "Poesia... Poesia che mi guardi... Поэзия...

Поэзия, которая смотришь на меня..."

Поэзия для Антонии неразделимо соединяется с совестью. Функцию совести, некой твердой моральной опоры, имеет и образ Европы у Серени.

Серени видит в Европе проявление того же божественного творческого принципа, который чтит Антония. Оба поэта идут рядом, как писала Антония семью годами раньше.

Греция была близка Антонии во многих смыслах. С семнадцати лет всю ее судьбу определила ее первая и последняя любовь — любовь к Антонио М. Черви, филологу-грецисту, преданному поклоннику Афин эпохи Платона и Перикла. В силу того же чувства древнегреческие культурные корни юга Италии — земли, связанной с любимым, — Антония воспринимала как свои собственные, воспринимая их с мистическим оттенком. Предметы из раскопок, фотографии древнегреческой скульптуры, попадая ей в руки, становились для нее реликвиями. Этим предметам она посвящала и стихи.

В "Афинской девушке" содержится ряд аллюзий на более раннее стихотворение Серени — "Третье декабря" (1940), написанное на смерть Антонии, с рядом скрытых цитат и намеков, понятных ее друзьям. Здесь звучат и ее мысли: единение-отождествление с умершими, одна из ее излюбленных идей, а также вера во всеобщее воскрешение, не христианское, эсхатологическое, а природное, связанное, возможно, с ницшеанской идеей "вечного возвращения".

1. Даты в стихах Серени 1930—1940-х гг. означают не время написания стихотворения. а момент в истории и биографии, с которым оно связано: еще один характерный способ “сверки часов".

Голосом безвестной афинянки, олицетворяющей одновременно и Европу Серени, и Поэзию Антонии, миру возглашается весть "милости, надежды, благоговенья".

Восстановление связи с землей, ее природой и прошлым, и с умершими — своего рода "усилье воскресенья" — стало насущной потребностью итальянской поэзии после пережитой нацией катастрофы. Когда Антония Поцци писала об этом десятью-тринадцатью годами раньше, задолго до всего, что суждено было перенести Италии и Европе, ее голос был никому не слышен. Теперь призыв был громко повторен свежим голосом Серени, зазвучавшим с новой силой голосом Унгаретти. Зерно упало на плодоносную почву и проросло. Голоса живых слились с голосами ушедших в чаянии нравственного возрождения страны.

Весь день — как единый вздох,

и вся Аттика — мрак.

И как отсвет стекает по темным,

в беге кружащимся стеклам вагона,

так вдали струится твое лицо

от венчика лампады, что зажигаешь

перед вечерней иконой.

Но здесь,

где все реже, подбитые, падают

жертвы последней охоты,

между рощ, уходящих через границу,

ах, беда! — чистый облик

слогов твоих рушится, превращаясь

в эту вымученную кириллицу...

Так и ты — меркнешь мало-помалу.

Ты не можешь остаться — вот, и пропала

в перестуках последнего мбста.

* * *

Скоро буду и я — растерянный странник,

наудачу ищущий путь в тумане.

Изнемогшие на лету, наземь павшие имена —

друг за дружкою нижутся ноты,

выпадая из хора — гаснущие черты

утраченных дней: Кайдари,

нежно-горькая раковина олив,

в моем праздном воспоминанье — или те

растерянные корабли на ветру Пирея.

И всё, что владело взором и слухом,

вдавленное в сырость, уже исчезло.

* * *

...Потому что судьба обернулась круто:

союзный флот крейсирует в море,

и поздние зреют плоды тревоги,

неся урожай другим, не тебе, деспинис.

Кто может спать, спит в снегах высоких,

там, в небесах, средь любимых умерших.

Тыс мертвыми встанешь, ты ими скажешь:

“Пусть надо мной вознесется знамя,

что прозвенит моим страданьем,

что просияет моими слезами;

пусть будут поля, где несется пенье

легкое, в годах обновленных, юных.

Та песнь сирен, что меня давила

тревогой, полосовавшей ночи,

вернется пусть измененной в эхо

милости, надежды, благоговенья”.

* * *

Так, дальние, мы друг другу идем навстречу.

И иногда мне кажется, будто

мы рядом, деспинис, и солнце над нами,

счастливое даже для побежденных,

в Аттики милых садах зеленых,

где вновь о тебе распускается память.

Эшелон Афины-Местре, осень 1942,

Северная Африка, осень 1944

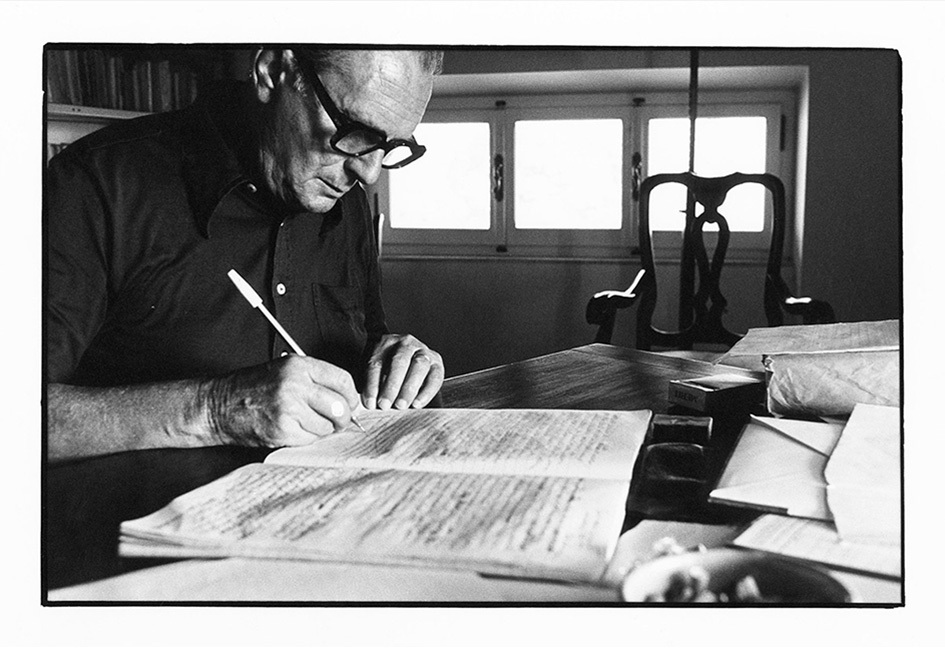

Витторио Серени (итал. Vittorio Sereni; 27 июля 1913, Луино — 10 февраля 1983, Милан) — итальянский поэт, прозаик, переводчик. Первая книга Серени, «Граница» (1941), рожденная воспоминаниями и интонационно созвучная лирике Унгаретти, подкупала искренностью лирического монолога и свежестью образов. Вскоре после ее выхода поэт был призван в армию и отправлен сначала в Грецию, потом в Сицилию. Взятый в плен американцами в 1943 г., Серени провел два года в лагерях для военнопленных в Алжире и Марокко. Опыт оккупанта и пленника, опыт войны нашел отражение в «Алжирском дневнике» — сборнике 1947 г., в котором поэт сумел перекинуть мост между личной судьбой и судьбой миллионов своих современников. В «Человеческих инструментах» (1965) гражданские ноты «Алжирского дневника» зазвучали более отчетливо, придав многим строфам книги апокалипсический характер. В 1952-1958 годах работал в миланском издательстве, с 1958 по 1975 – литературный директор крупного издательства Мондадори. Издавал журнал Questo e altro. Путешествовал по Европе, Северной Африке, США. Переводил с английского и французского.