КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

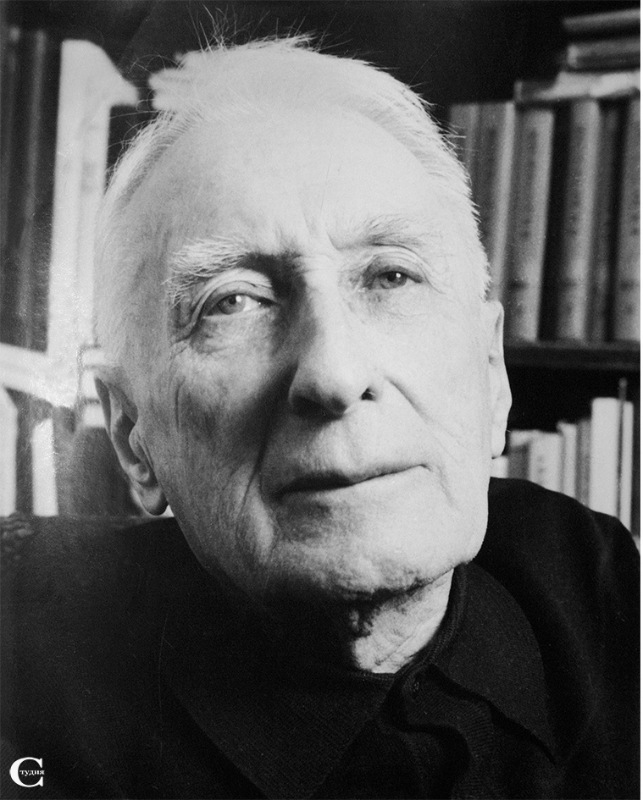

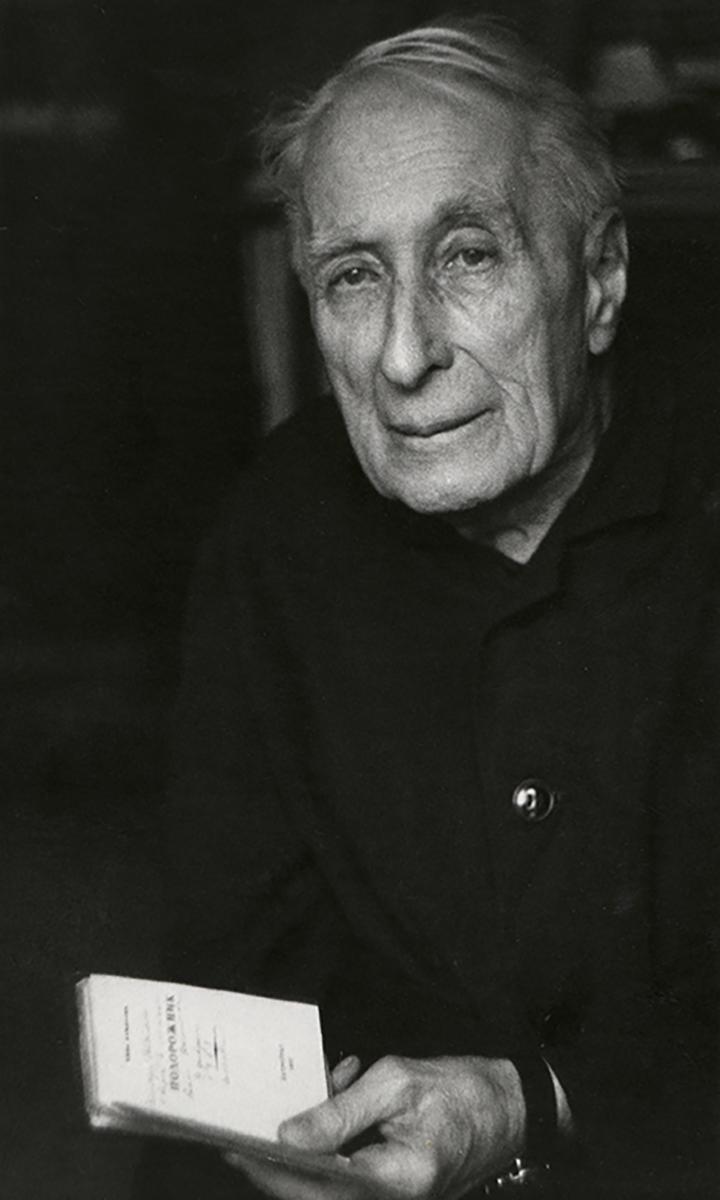

ВИКТОР ВАСИЛЕНКО

Василенко Виктор Михайлович (31.1 (13.02) 1905, Влоцлавск Варшавской губ. (ныне Влоцлавек, Польша) — 28.10.1991, Москва) — поэт, искусствовед. Родился в потомственной военной семье. Оба деда – генералы. Прадед по отцовской линии – герой Плевны и Шипки. Детство провел в Петербурге, с 1921 жил в Москве. Окончил исторический ф-т МГУ (1930), занимался изучением народного искусства. С 1934 года преподавал в Художественно-промышленном училище, с 1942 года – в МГУ. В 1947 был арестован по делу Даниила Андреева, приговорен к 25 годам лагерей. Девять лет провел в лагерях Инта – Печора и Абезь – Воркута. После реабилитации продолжал преподавать в МГУ. Доктор наук, профессор. Стихи начал писать в детстве, печатался как поэт с 1960-х.

В 1960–1970-е годы его знали в основном как искусствоведа, крупнейшего специалиста по народному творчеству. Первая поэтическая книжка «Северные строки» вышла в «Советском писателе» в 1991 году, в нее вошли в основном лагерные стихи, о которых он писал в предисловии: «В августе 1947 года я, преподаватель Московского университета, был арестован, мне было предъявлено дикое обвинение: участие в подготовке покушения на Сталина. Когда я был взят, мне исполнилось сорок лет, увидел же я свободу лишь в дни своего пятидесятилетия. То время, жесткое и страшное, всегда неотрывно со мною. Я стараюсь забыть его, но это не удается. Врата памяти – железные и тяжкие – приоткрывают мне страну, где были потеряны надежды, а дыхание смерти, казалось мне, было всегда недалеко, и я, засыпая на нарах в душном, переполненном людьми бараке, никогда не знал, проснусь ли я завтра. Когда я оказался там – на Печоре, а потом в Заполярье, я был уже немолод, только дух поддерживал меня, но главное, в чем я находил опору и благодаря чему я выжил, – была поэзия».

Тем не менее даже в эту последнюю прижизненную поэтическую книгу, как и в три предыдущих сборника, не вошли религиозные стихи Виктора Василенко, которые он писал как в лагере, так и до лагеря, после лагеря. Они впервые увидели свет только в тонюсенькой книжечке «Высокая чаша», изданной в 2000 году в серии «Русская духовная поэзия», представив самый заветный уголок души Виктора Василенко. К этому времени в книге второй третьего тома Собрания сочинений Даниила Андреева были опубликованы воспоминания Василенко «Далекие ночи», в которых он подробно рассказывал об одном из самых громких послевоенных «дел» – «деле Даниила Андреева». Эти воспоминания дополняют стихи, воссоздают видимое и невидимое в них, внешнюю и внутреннюю стороны его жизни. Остается только выразить благодарность Борису Романову, записавшему воспоминания и издавшему стихи Виктора Василенко как одно из важных свидетельств духовной жизни прошедшей эпохи. Воспоминания можно прочитать в указанном томе Даниила Андреева, есть они и в Интернете, а часть стихов публикуется в нашей антологии.

Хотелось бы только напомнить, что по «делу Даниила Андреева» были осуждены почти все друзья, знакомые и родственники, включая жену, ставшие в той или иной степени прототипами его романа «Странники ночи», изъятого при обыске и послужившего основным материалом для возбуждения всех остальных дел о подготовке покушения на Сталина. Даниил Андреев десять лет писал роман о своих сверстниках 30–40-х годов, и в одной из глав описывался заговор, но вымышленный, имевший такое же отношение к реальности, как Федор Достоевский к убийству Раскольниковым старухи. В истории литературы еще не было случая, чтобы авторский сюжет превратился в реальность, но на Лубянке его сделали таковым. А в роли реального исполнителя теракта оказался ближайший друг Даниила Андреева молодой поэт Виктор Василенко, черты которого были вполне узнаваемы в герое романа. «Наши следователи, – вспоминал Василенко, – все время говорили о „Странниках ночи». Как я понял, они считали, что главный герой – Олег – это я, что я был секретарем Андреева, и он меня вывел в этом Олеге. Но очных ставок ни с ним, ни с ними у меня не было, кроме одной... В конце концов нас обвинили в подготовке покушения на Сталина. Статья была – террор. И всех нас хотели расстрелять. Я ведь даже ждал расстрела, четырнадцать дней сидя в одиночке. Следователь сказал: „Вас расстреляют». И когда ко мне входили в камеру ночью, было страшно. Они входили втроем, вчетвером, приказывали: „Встать! Повернуться спиной!» И молча за мной стояли. Я знал, что они стреляют в затылок. Чувства страшные. Это знал Достоевский, он стоял на эшафоте. Правда, один раз... А я? Ну, я был обыкновенный человек. Я стоял и шептал: „Господи, Боже, помилуй меня!"»

Виктор Василенко, как и Даниил Андреев, был приговорен к двадцати пяти годам тюремного заключения. По «делу Даниила Андреева» проходило девятнадцать человек, приговоренные к заключению от десяти до двадцати пяти лет. Среди них был и Александр Тришатов (Добровольский), тоже представленным в нашей антологии.

Виктор Василенко отмечает, что при первом знакомстве и сближении в 1926 году «Даниил высоко чтил философию Владимира Соловьева и глубоко верил в Бога. Вера его была и философской позицией. От этих воззрений я, кстати, тогда был далек. Просто слишком мало знал об этом, и все, что он говорил, было для меня новым и значительным».

Со временем вера станет философской позицией и самого Виктора Василенко. Первые его молитвенные стихи датированы сороковыми годами, последние – восьмидесятыми. Они спасали его в тюрьме и лагерях...

* * *

Я пишу плохие стихи.

У них грубая одежда.

Ритм проваливается на каждом слове,

как идущий по рыхлому снегу.

Слова мои кажутся корявой прозой,

и размеры, строгие и нежные,

такие красивые у других поэтов,

здесь исковерканы и разорваны.

Но я ничего не могу исправить.

То, о чем я рассказываю,

не может быть

передано

другими словами.

1952

* * *

Я вычерпываю ложкой

тюремную баланду.

Я ем жадно, прикрывая миску

всей грудью,

низко опустив голову, —

и так делают все.

Рука моя опирается

на выщербленный,

изъеденный рубцами,

тюремный стол.

Мы едим жадно.

В эти минуты

в столовой молчание.

Нет разговоров.

Все ушли в еду.

И когда ложка

погружается в остывающую

баланду,

где плавают редкие хлопья

подмороженного картофеля,

тонкие листья капусты, —

в эти минуты,

если бы кто-нибудь сказал,

что нас поведут

расстреливать,

и тут мы

не оглянулись бы

на говорившего.

1953

Сибирский экспресс

Д. Самойлову

Было в переименованной Вятке.

Стояли у железнодорожной насыпи.

Зловеще блестели рельсы.

Нам велели

повернуться спиной —

и мы услышали

приближающийся поезд.

Был вечер.

Заря горела над крестами елового леса,

холодная, как лед, жаркая, как кровь!

Чернела водокачка.

Чернели вдали

товарные составы.

Медленно приближался поезд.

Мы стояли к нему спиной.

Мы ждали.

Я повернул голову,

и меня ослепили окна вагонов.

В них горел электрический свет.

Осторожно проходили вагоны.

Паровоз неохотно набирал скорость.

Вагоны проплывали беззвучно.

Сквозь их окна смотрела жестокая заря,

мешаясь с электрическим светом.

Было страшно!

Мы стояли,

жалкие, усталые —

ведь нас гнали в тюрьму по окраинам города.

В самом городе нельзя было видеть заключенных.

Наваливалось на плечи молчанье.

Безмолвствовали стражи.

Безмолвствовали собаки.

Они помогали стражам.

От них и от нас ложились на снег тусклые тени.

Мы пропускали поезд.

Вижу, как сейчас:

поезд шел беззвучно,

в окнах стояли

хорошо одетые мужчины и женщины;

ленивым, равнодушным взглядом

провожали они нас.

Ни сочувствия, ни жалости

не отражалось в их лицах!

Вижу, как сейчас,

молодую женщину

с накинутым на полные плечи

шелковым цветным платком

и рядом подтянутого военного.

Они курили и смотрели на нас безразлично.

«Что смотришь?» — крикнул конвоир

и больно ударил меня прикладом.

Боль обожгла.

А уже проходили последние вагоны.

И вспомнились слова великого поэта:

«Молчали желтые и синие,

в зеленых плакали и пели».

Но в составе не было зеленых вагонов.

Проходил дальневосточный экспресс —

роскошный, великолепный,

уходил в сторону Сибири!

Нас же вели в лагеря Заполярья:

кого на Воркуту,

кому предназначалась Колыма;

меня — в неизвестную еще мне Печору.

Никто еще не знал своего направления!

Раздалась команда,

и мы поползли через железнодорожное полотно,

скользя, оступаясь

из-за камней и мокрого, леденящего снега!

С нами переходило через железнодорожный путь

и жестокое молчание.

Еще горели, готовясь исчезнуть, красные огни

последнего вагона уходившего экспресса.

Из Сибири

навстречу ему и нам плыли

жестокие, равнодушные,

безмолвные облака.

Еще пылала заря,

холодная, как кровь,

тусклая, как лед!

Абезь — Москва

1950 — 1987

* * *

Раскрыв встревоженные очи

чуть удержав скользящий шаг,

идешь к моей великой Ночи,

рассеивая тяжкий мрак.

На облака ступив ногою,

улыбкой кроткою светла,

зачем Младенца предо мною

Ты вдохновенно подняла?

Что хочешь от меня? Скажи мне?

Свою я малость признаю.

Греха не помня, помоги мне,

дай места у себя в раю.

Пусть равнодушны, хмуры люди,

но между ними есть один,

всегда взыскующий о чуде,

поклонник Твой и палладин.

Он пред Тобой склонен, ничтожный,

высокой радуясь судьбе.

Его волнение не ложно,

предела нет его мольбе.

Прости земное своеволье,

томленье горькое любя,

тому, кто полон жгучей болью,

с надеждой смотрит на Тебя.

1940

Владимирской Божьей Матери

С Христом Младенцем видим мы Тебя

в иконе древней. В дальней Византии

жил мастер, он изобразил, любя

и веруя, Твой образ в дни иные.

Какою жизнью яркою полны

Твои черты, суровы, величавы!..

Но не в венце победы, счастья, славы

Ты предстаешь! Глаза поражены

Твои каким-то горестным виденьем.

Что видишь Ты, незримое для нас?

Скорбь безконечная в лучах огромных глаз,

и жалость, и любовь, и всепрощенье.

Все ужасы, всю боль, всю горечь слез

Ты видела, Ты все, я знаю, знала!

О, как в испуге Сына Ты прижала,

чтоб защитить Его от страшных гроз!

О, почему Тебя такое горе

опять охватывает? Почему?

Какую видишь Ты ночную тьму

над гребнями далеких плоскогорий,

над тишиной возникнувших пустынь,

где мгла безвременья покров простерла?

Владычица! спаси и не покинь!

О, слезы жгут, рыданья душат горло.

Что суждено еще? Темнеет твердь

и облака скрывают солнце Мира.

О, если бы не Ты, как было б сиро,

как безпредельно б властвовала смерть!

Февраль–март 1942

* * *

Мы редко обращались к Ней

Входили редко в церковь нашу,

Не вслушивались в звук речей

Высоко приподнявши Чашу,

Она стояла в глубине,

Вся окруженная святыми,

Ее лицо в горящем нимбе

Сияло, но казалось мне,

Что крупные катились слезы

Из широко раскрытых глаз

На плащ, где зацветают розы!..

Что грезилось Ей в этот час?

Не пламень дней ли наших темных?

Не роковых годин ли ряд?

Сражений гул в степях огромных,

В полях, простертых на закат?

Не кровь ли всю, которой надо

Пролиться было, жгучий сев,

Засеянный руками Ада,

Всю жёлчь, отчаянье, весь гнев, –

Не это ль видела, тоскуя,

Она, хранящая от битв?

Отчизну бедную, глухую?

Руины градов? Пепел жертв?

Людей, напрасно ждущих чуда?

Пшеницы вытоптанной груды?

Рать, восстающую на рать,

Подобно волнам злой стихии,

Чтоб уничтожить и попрать

Испепелить Ее Россию?

И слезы из раскрытых глаз

Ее струились, и с иконы

Она благословляла нас,

К страданью, к смерти осужденных.

1942

Армагеддон

И расступились облака,

скупую обнажив пустыню,

покрытую глухой полынью;

о, как она была горька!

Как вид вокруг был безотраден!

Я видел: свежий, ранний снег

белел в ущельях, между впадин,

по берегам унылых рек.

Стояла тишина такая,

что был отчетлив каждый звук!

Недоумение, испуг

сжимали сердце. Даль морская

просвечивала у холмов.

Ни шороха, ни голосов!

Все замерло в оцепененье.

Был неподвижен воздух. Тени

лежали черные у гор.

Куда ни обращал я взор –

встречал я только запустенье,

и камнепад, и срывы скал,

томительное бездорожье,

и тщетно я людей искал,

произнося беззвучно: «Боже!» –

за валом каменным шел вал.

Синели гребни плоскогорий,

и чей-то голос, – страшен он

в пустыне был, – сказал сурово:

«Перед тобой край скорби новой

и названный – Армагеддон!»

1949–1950

* * *

Вот опять это чистое слово

слышу, вижу на ветхом листке:

будто тихий цветок лиловый

распустился невдалеке.

И закат на кленовой аллее,

разгораясь, плывет наяву;

ландыш нежный, проснуться не смея,

в незнакомом горюет рву.

Где же юность? Глубокую чашу

не донес я, в пути пролил,

и читаю теперь «Отче наш» я,

у старинных бродя могил.

1979

* * *

Неужели меня бросил Бог

будто камень, в глубь колодца,

или сделать иначе не мог? –

гул паденья еще отдается.

Я упал на самое дно:

синь воды, а вверху еле зрима –

только это мне нынче дано –

золотая звезда пилигрима.

О, я странствовал, долго бродил,

не встречая препятствий для странствий,

кто-то в сердце тревогу будил,

упрекая в непостоянстве.

А добро! Много ль сделал добра?

Видно, мало, за это и мука;

поразмыслить настала пора:

здесь в колодце ни стона, ни звука,

Лишь звезда одиноко блестит.

Тихо здесь, даже плеска не слышно!

Неужели меня не простит,

не помилует больше Всевышний?

1985