КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

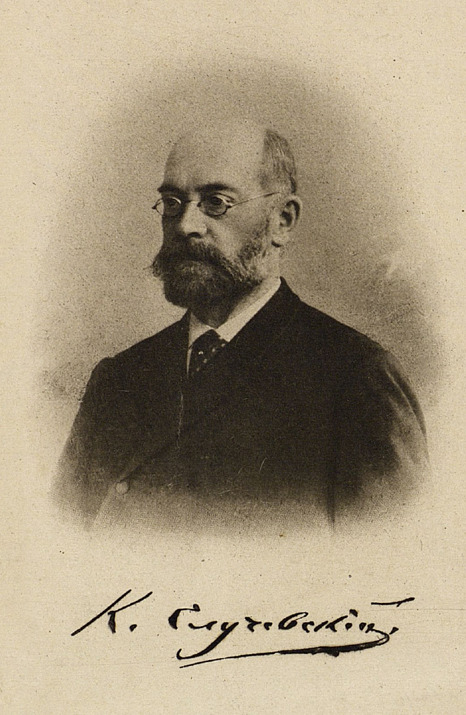

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

Константин Константинович Случевский (26 июля [7 августа] 1837, Санкт-Петербург — 25 сентября [8 октября] 1904, Санкт-Петербург) — русский поэт, писатель, драматург, переводчик. Гофмейстер, тайный советник.

Lux aeterna

Когда свет месяца бесстрастно озаряет

Заснувший ночью мир и всё, что в нем живет,

Порою кажется, что свет тот проникает

К нам, в отошедший мир, как под могильный свод.

И мнится при луне, что мир наш - мир загробный,

Что где-то, до того, когда-то жили мы,

Что мы — не мы, послед других существ, подобный

Жильцам безвыходной, таинственной тюрьмы.

И мы снуем по ней какими-то тенями,

Чужды грядущему и прошлое забыв,

В дремоте тягостной, охваченные снами,

Не жизнь, но право жить как будто сохранив...

1884

* * *

Будто месяц с шатра голубого,

Ты мне в душу глядишь, как в ручей.

Он струится, журча бестолково

В чистом золоте горних лучей.

Искры блещут, что риза живая...

Как был темен и мрачен родник -

Как зажегся ручей, отражая

Твой живой, твой трепещущий лик!...

1866

В Киеве ночью

Спит пращур городов! А я с горы высокой

Смотрю на очерки блестящих куполов,

Стремящихся к звездам над уровнем домов,

Под сенью темною, лазурной и стоокой.

И Днепр уносится... Его не слышу я, —

За далью не шумит блестящая струя.

О нет! Не месяц здесь живой красе причина!

Когда бы волю дать серебряным лучам

Скользить в безбрежности по темным небесам,

Ты не явилась бы, чудесная картина,

И разбежались бы безмолвные лучи,

Чтоб сгинуть, потонуть в неведомой ночи.

Но там, где им в пути на землю пасть случилось,

Чтобы светить на то, что в тягостной борьбе,

Так или иначе, наперекор судьбе,

Бог ведает зачем, составилось, сложилось, —

Иное тем лучам значение иметь:

В них мысль затеплилась! Ей пламенем гореть!

Суть в созданном людьми, их тяжкими трудами,

В каменьях, не в лучах, играющих на них,

Суть в исчезаньи сил, когда-то столь живых,

Сил, возникающих и гибнущих волнами, —

А кроткий месяц тут, конечно, ни при чем

С его бессмысленным серебряным лучом.

1887

В больнице всех скорбящих

Еще один усталый ум погас...

Бедняк играет глупыми словами...

Смеется!.. Это он осмеивает нас,

Как в дни былые был осмеян нами.

Слеза мирская в людях велика!

Велик и смех... Безумные плодятся...

О, берегитесь вы, кому так жизнь легка,

Чтобы с безумцем вам не побрататься!

Чтоб тот же мрак не опустился в вас;

Он ближе к нам, чем кажется порою...

Да кто ж, поистине, скажите, кто из нас

За долгий срок не потемнел душою?

1899

* * *

В душе шел светлый пир. В одеждах золотых

Виднелись на пиру: желанья, грезы, ласки;

Струился разговор, слагался звучный стих,

И пенился бокал, и сочинялись сказки.

Когда спускалась ночь, на пир являлся сон,

Туманились огни, виденья налетали,

И сладкий шепот шел, и несся тихий звон

Из очень светлых стран, и из далекой дали...

Теперь совсем не то. Под складками одежд,

Не двигая ничуть своих погасших ликов,

Виднеются в душе лишь остовы надежд!

Нет песен, смеха нет и нет заздравных кликов.

А дремлющий чертог по всем частям сквозит,

И только кое–где, под тяжким слоем пыли,

Светильник тлеющий дымится и коптит,

Прося, чтоб и его скорее погасили...

В костеле

Толпа в костеле молча разместилась.

Гудел орган, шла мощная кантата,

Трубили трубы, с канцеля светилось

Седое темя толстого прелата;

Стуча о плиты тяжкой булавою,

Ходил швейцар в галунном красном платье;

Над алтарем, высоко над стеною,

В тени виднелось Рубенса «Распятье»...

Картина ценная лишь по частям видна:

Христос, с черневшей раной прободенья,

Едва виднелся в облаке куренья;

Ясней всего блистали с полотна

Бока коня со всадником усатым,

Ярлык над старцем бородатым

И полногрудая жена...

1887

* * *

В костюме светлом Коломбины

Лежала мертвая она,

Прикрыта вскользь, до половины,

Тяжелой завесью окна.

И маска на сторону сбилась;

Полуоткрыт поблекший рот...

Чего тем ртом не говорилось?

Теперь от первый раз не лжет!

1883

В лаборатории

Из темноты углов ее молчащих

И из приборов, всюду видных в ней,

Из книг ученых, по шкапам стоящих,

Не вызвать в жизнь ни духов, ни теней!

Сквозь ряд машин, вдоль проволок привода

Духовный мир являться не дерзнет,

И светлый сильф в обьятьях кислорода

В соединеньи новом пропадет...

О, сколько правды в мертвенности этой!

Но главный вывод безответно скрыт!

Воображение — бред мысли подогретой,

Зачем молчишь ты и душа молчит?

Лги, лги, мечта, под видом убежденья —

Не всё в природе цифры и паи,

Мир чувств не раб законов тяготенья,

И у мечты законы есть свои;

Им власть дана, чтоб им вослед пробились

Иных начал живучие струи,

Чтоб живы стали и зашевелились

Все эти цифры, меры и паи...

1884

Ифимедия

В роще дубовой, в соседстве Эвбейского моря,

Жил с молодою женою, без слез и без горя,

Старый Алоэ. Жену Ифимедией звали...

Каждое утро, пока все домашние спали,—

Крепче других спал Алоэ,— она уходила

К близкому морю; служанка ковер приносила,

Масла, духи. Ифимедия платье снимала,

Черные длинные косы свои распускала;

Взглядом пугливым кругом побережье окинув,

В утреннем ветре от проспанной ночи остынув,

В воду входила; черпнувши, дрожа, обливалась

И, осторожно по камням пройдясь, погружалась...

Старый Нептун приходился ей дедом. В те годы

Боги сближались с людьми; допускались разводы;

Чаще без них обходились и брачной постели

Не сторожили, как мы, а сквозь пальцы глядели.

Бог и властитель пучины, объезд совершая,

Мелких чиновников моря, тритонов пугая,

Многих кувыркая в воду, другим в назиданье,

Часто повадился к внучке ходить на купанье.

Бедная долго понять не могла: неги полны,

Что говорят и чего добиваются волны?

Но наконец поняла; а поняв — полюбила;

Каждое, каждое утро купаться ходила!

Море в себя принимало ее... Что же проще?

Ну, уж и нравилось это дриадам в той роще!..

Старый Алоэ, проснувшись, глаза протирая,

Вздумал взглянуть на жену. Он оделся, зевая,

Вышел, глядит: с набегающей пеною споря,

Бьет Ифимедия волны упрямого моря,

Реже, слабеет, неровно и трепетно дышит...

Море, поднявши ее над собою, колышет...

Долго старик любовался, глядел, улыбнулся

И, глубоко осчастливленный, к дому вернулся!

В театре

Они тень Гамлета из гроба вызывают,

Маркиза Позы речь на музыку кладут,

Христа Спасителя для сцены сочиняют,

И будет петь Христос так, как и те поют.

Уродов буффонад с хвостатыми телами,

Одетых в бабочек и в овощи земли,

Кривых подагриков с наростами, с горбами

Они на божий свет, состряпав, извлекли.

Больной фантазии больные порожденья,

Одно других пошлей, одно других срамней,

Явились в мир искусств плодами истощенья

Когда-то здравых сил пролгавшихся людей.

Толпа валит смотреть. Причиною понятной

Все эти пошлости нетрудно объяснить:

Толпа в нелепости, как море необъятной,

Нелепость жизни жаждет позабыть.

1899

* * *

В час смерти я имел немало превращений...

В последних проблесках горевшего ума

Скользило множество таинственных видений

Без связи между них... Как некая тесьма,

Одни вослед другим, являлись дни былые,

И нагнетали ум мои деянья злые;

Раскаивался я и в том, и в этом дне!

Как бы чистилище работало во мне!

С невыразимою словами быстротою

Я исповедовал себя перед собою,

Ловил, подыскивал хоть искорки добра,

Но все не умирал! Я слышал: «Не пора!»

1902

В этнографическом музее

За стеклами шкапов виднеются костюмы;

Пращи и палицы и стрелы дикарей,

Ряд масок с перьями, с хвостами льва и пумы,

С клыками, с камнями в отверстиях очей!

Большие чучела в смешных вооруженьях,

Ежи какие-то от головы до пят,

Рассчитаны на то, чтобы пугать в сраженьях, –

Совсем стесняющий и пресмешной наряд.

Что ж? Разница не то, чтобы совсем большая:

Такое пугало в колючках и ножах –

И страны целые от края и до края,

Одетые в металл, все в пушках и штыках.

Там – человек один; здесь – целые народы,

Себе и всем другим мешающие жить...

Но что же за шкапы им нужно, что за своды,

Чтобы со временем в музеи разместить?

1887

* * *

Мой сад оградой обнесён;

В моем дому живут, не споря;

Сад весь к лазури обращен —

К лицу двух рек и лику моря.

Тут люди кротки и добры,

Живут без скучных пререканий;

Их мысли просты, нехитры,

В них нет нескромных пожеланий.

Весь мир, весь бесконечный мир —

Вне сада, вне его забора;

Там ценность золота — кумир,

Там столько крови и задора!

Здесь очень редко, иногда

Есть в жизни грустные странички:

Погибнет рыбка средь пруда,

В траве найдется тельце птички...

И ты в мой сад не приходи

С твоим озлобленным мышленьем,

Его покоя не буди

Обидным, гордым самомненьем.

У нас нет места для вражды!

Любовь, что этот сад взращала,

Чиста! Ей примеси чужды,

Она теплом не обнищала.

Она, незримая, лежит

В корнях деревьев, тьмой объята,

И ею вся листва шумит

В часы восхода и заката...

Нет! Приходи в мой сад скорей

С твоей отравленной душою;

Близ скромных, искренних людей

Ты приобщишься к их покою.

Отсюда мир, весь мир, изъят

И, полный злобы и задора,

Не смея ринуться в мой сад,

Глядит в него из-за забора...

* * *

Вот Новый год нам святцы принесли.

Повсюду празднуют минуту наступленья,

Молебны служат, будто бы ушли

От зла, печали, мора, потопленья!

И в будущем году помолятся опять,

И будет новый год им новою обидой...

Что, если бы встречать

Иначе: панихидой?

1899

* * *

Вы побелели, кладбища граниты;

Ночная оттепель теплом дохнула в вас;

Как пудрой белою, вы инеем покрыты

И белым мрамором глядите в этот час.

Другая пудра и другие силы

Под мрамор красят кудри на челе...

Уж не признать ли теплыми могилы

В сравненьи с жизнью в холоде и мгле?

1902

* * *

Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед,

И то, что сделано, то сделать было нужно.

Шумит, работает, надеется народ;

Их мелочь радует, им помнить недосужно...

А всё же холодно и пусто так кругом,

И жизнь свершается каким-то смутным сном,

И чуется сквозь шум великого движенья

Какой-то мертвый гнет большого запустенья;

Пугает вечный шум безумной толчеи

Успехов гибнущих, ненужных начинаний

Людей, ошибшихся в избрании призваний,

Существ, исчезнувших, как на реке струи...

Но не обманчиво ль то чувство запустенья?

Быть может, устают, как люди, поколенья,

И жизнь молчит тогда в каком-то забытьи.

Она, родильница, встречает боль слезами

И ловит бледными, холодными губами

Живого воздуха ленивые струи,

Чтобы, заслышав крик рожденного созданья,

Вздохнуть и позабыть все, все свои страданья!

1884

* * *

Еду по улице: люди зевают!

В окнах, в каретах, повсюду зевки,

Так и проносятся, так и мелькают,

Будто над лугом весной мотыльки.

Еду... И сам за собой замечаю:

Спал я довольно, да будто не впрок!

Рот мой шевелится... право, не знаю:

Это улыбка или зевок?

1899

* * *

Здесь счастлив я, здесь я свободен,—

Свободен тем, что жизнь прошла,

Что ни к чему теперь не годен,

Что полуслеп, что эта мгла

Своим могуществом жестоким

Меня не в силах сокрушить,

Что светом внутренним, глубоким

Могу я сам себе светить

И что из общего крушенья

Всех прежних сил, на склоне лет,

Святое чувство примиренья

Пошло во мне в роскошный цвет...

Не так ли в рухляди, над хламом,

Из перегноя и трухи,

Растут и дышат фимиамом

Цветов красивые верхи?

Пускай основы правды зыбки,

Пусть всё безумно в злобе дня,—

Доброжелательной улыбки

Им не лишить теперь меня!

Я дом воздвиг в стране бездомной,

Решил задачу всех задач,—

Пускай ко мне, в мой угол скромный,

Идут и жертва и палач...

Я вижу, знаю, постигаю,

Что все должны быть прощены;

Я добр — умом, я утешаю

Тем, что в бессильи все равны.

Да, в лоно мощного покоя

Вошел мой тихий Уголок —

Возросший в грудах перегноя

Очаровательный цветок.

1900

* * *

И мнилось мне, как прежде, вновь

В годах прошедших я вращался...

Мечтал, грустил, узнал любовь...

И обожал и сомневался...

Да! ты одна смелее всех

В тайник сознанья проникала!

Меня с ума сводил твой смех...

Я обмирал — чуть обнимала...

Прошло! Дебрь старости сильна!

В ней нет, не может быть прогалин!

И я, как Марий средь развалин,

Сижу и ожидаю сна!

Карфаген

Не в праздничные дни в честь славного былого,

Не в честь творца небес или кого другого

Сияет роскошью, вконец разубрана,

В великом торжестве прибрежная страна.

От раннего утра, проснувшись с петухами,

Весь город на ногах. Он всеми алтарями,

Зажженными с зарей, клубится и дымит,

И в переливах струн, и в трелях флейт звучит.

От храмов, с их колонн, обвешанных цветами,

Струится свежестью; над всеми площадями,

В венках, блистающих лаврового листвой,

Ряд бронзовых фигур темнеет над толпой.

По главному пути, где высятся гробницы,

Одни вослед другим грохочут колесницы;

С них шкуры львиные блистают желтизной

И поднимают пыль, влачась по мостовой.

Цвет жизни, молодость собою воплощая,

Проходят девушки, листами пальм махая;

Все в пурпуре, ряды старейшин вдоль трибун

Сидят в дыму огней и в рокотаньи струн;

В безмолвной гавани товаров не таскают;

Нет свадьб по городу; суды не заседают;

Не жгут покойников... Все, все молчат дела,

Вся жизнь на торжество великое пошла...

Честь победителю! Исполнено призванье!

Ему весь этот блеск и жизни замиранье,

И пламя алтарей, и мягкий звук струны,

Терпенье мертвого, венчанье старины

И ликования всех бедных и богатых...

Ему триумфы дня, ему разврат ночной,

Где яркий пурпур тог, смешавшись с белизной

Одежд девических, разорванных, помятых,

Спадет с широких лож на мягкие ковры...

Ему струи вина, ему азарт игры...

И только два лица в народе том молчали,

Во имя истинной и сознанной печали:

И были эти два — философ и поэт...

Они одни из всех молчали! Сотни лет

Прошли с тех давних пор. И нынче там в огромных

Развалинах — шакал гнездится в щелях темных,

И правдою веков, великой степи в тон,

Наложен царственно несокрушимый сон...

На сторону тех двух, которые молчали,

Всё перешло молчать! И из безмолвной дали

Степей явилась смерть с песками заодно —

Случилось то, что им казалось — быть должно!

Кукла

Куклу бросил ребенок. Кукла быстро свалилась,

Стукнулась глухо о землю и навзничь упала...

Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала

Скорбной фигуркой своей, так покорно сломилась,

Руки раскинула, ясные очи закрыла...

На человека ты, кукла, вполне походила!

1866

Мои желанья

Что за вопросы такие? Открыть тебе мысли и чувства!..

Мысли мои незаконны, желания странны и дики,

А в разговорах пустых только без толку жизнь выдыхаешь.

Право, пора дорожить и собой и своим убежденьем,—

Ум прошутить, оборвать, перемять свои чувства нетрудно.

Мало ли, как я мечтаю, и многого в жизни хочу я!..

Прежде всего мне для счастья сыскать себе женщину надо.

Женщина вся в нежном сердце и в мягкости линий,

Женщина вся в чистоте, в непорочности чувства;

Мне не философа, мне не красавицу нужно; мне нужны

Ясные очи, коса до колен и подчас поцелуи.

С этакой женщиной труд будет легче и радость полнее.

Я бы хотел отыскать себе близких по цели и сердцу,

Честных людей, прозревающих жизнь светлым оком рассудка.

С ними сходясь, в откровенных беседах часы коротая,

Мог бы я силы свои упражнять, проверять свои мысли.

Словом живым заменил бы я мертвые речи печати;

Голос из книги — не то, что живой, вызывающий голос.

Я бы хотел, взявши в руки свой посох, спокойно пуститься

Тем же путем, по которому шло человечество в жизни.

С Желтой реки до священных лесов светлоструйного Ганга,

С жарких пустынь, где в конических надписях камни пестреют,

Шел бы я рядом развалин столиц азиатских народов;

Снес свой поклон пирамидам и гордо-задумчивым сфинксам.

В рощах Эллады, на мраморных плитах колонн Парфенона

Мог бы я сесть отдохнуть, подошедши к Эгейскому морю,

Прежде чем следовать берегом моря за ходом народов,

Прежде чем сжиться с историей Рима и с жизнью Европы.

Я бы хотел, обратившись на время в печатную книгу,

В книгу хорошую, полную силы и смысла живого,

Слиться с народом; себя позабыв, утонуть в нем, стереться,

Слушать удары тяжелого пульса общественной жизни,

Видеть во всей наготе убеждения каст и сословий;

Выведать нужды одних, утешать их во время движенья,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стать на виду у других . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я бы хотел, проходя по широкой, бушующей жизни,

Сердцем ответить на всё, пережить всё, что можно, на свете,

Всем насладиться душою, и злом и добром человека,

Светлым твореньем искусства, и даже самим преступленьем,

Ежели только оно не противно той истине светлой,

Смыслу которой законы и люди так часто враждебны.

Я бы хотел, умирая, весь скарб своих сил и познаний,

Весь передать существу молодому, богатому жизнью;

Пусть бы он начал с того, чем я кончил свой труд и печали,

Пусть бы и он и преемник его умирали для внуков

С чистою совестью, светлою мыслью и полным сознаньем.

Я бы хотел после смерти, свободен, бесстрастен и вечен,

Сделаться зрителем будущих лиц и грядущих событий;

Чувствовать — мыслью, недвижно дремать в созерцаньи глубоком,

Но не ворочаться к жизни, к ее мелочной обстановке

Из уваженья к себе и к ошибкам прошедшего века!

1857-1860

На кладбище

Я лежу себе на гробовой плите,

Я смотрю, как ходят тучи в высоте,

Как под ними быстро ласточки летят

И на солнце ярко крыльями блестят.

Я смотрю, как в ясном небе надо мной

Обнимается зеленый клен с сосной,

Как рисуется по дымке облаков

Подвижной узор причудливых листов.

Я смотрю, как тени длинные растут,

Как по небу тихо сумерки плывут,

Как летают, лбами стукаясь, жуки,

Расставляют в листьях сети пауки...

Слышу я, как под могильною плитой,

Кто-то ежится, ворочает землей,

Слышу я, как камень точат и скребут

И меня чуть слышным голосом зовут:

«Слушай, милый, я давно устал лежать!

Дай мне воздухом весенним подышать,

Дай мне, милый мой, на белый свет взглянуть,

Дай расправить мне придавленную грудь.

В царстве мертвых только тишь да темнота,

Корни крепкие, да гниль, да мокрота,

Очи впавшие засыпаны песком,

Череп голый мой источен червяком,

Надоела мне безмолвная родня.

Ты не ляжешь ли, голубчик, за меня?»

Я молчал и только слушал: под плитой

Долго стукал костяною головой,

Долго корни грыз и землю скреб мертвец,

Копошился и притихнул наконец.

Я лежал себе на гробовой плите,

Я смотрел, как мчались тучи в высоте,

Как румяный день на небе догорал,

Как на небо бледный месяц выплывал,

Как летели, лбами стукаясь, жуки,

Как на травы выползали светляки...

1901