КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

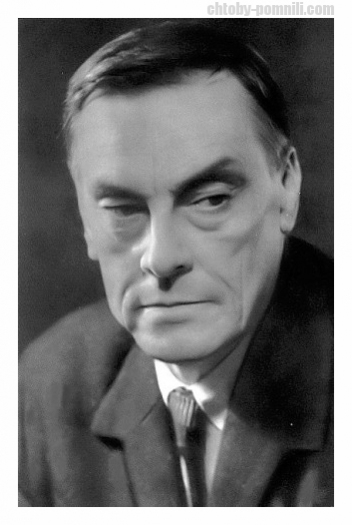

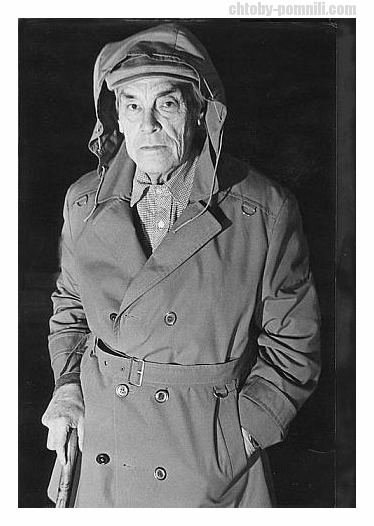

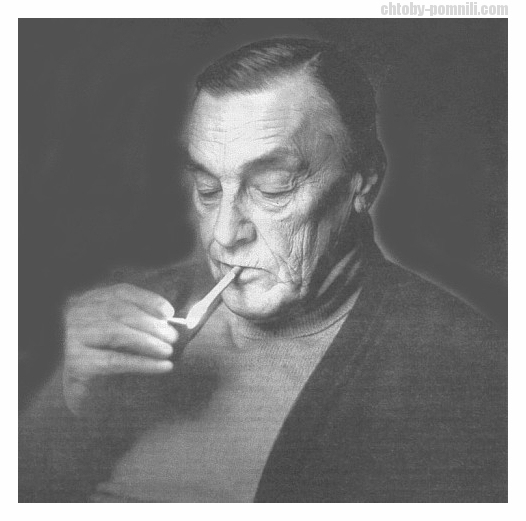

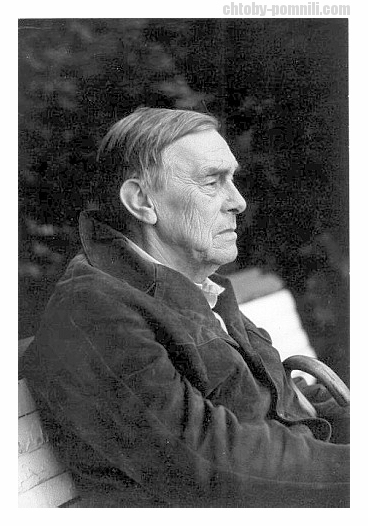

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

Тарковский Арсений Александрович — русский поэт, переводчик с восточных языков. Сторонник классического стиля в русской поэзии. Отец кинорежиссёра Андрея Тарковского. Посмертно награждён Государственной премией СССР (1989).

«Я как-то очень постарел в последние годы. Мне кажется, что я живу на свете тысячу лет, я сам себе страшно надоел… Мне трудно с собой… с собой жить…» А. Тарковский, 1982.

Град на Первой Мещанской

Бьют часы на башне,

Подымается ветер,

Прохожие — в парадные,

Хлопают двери,

По тротуару бегут босоножки,

Дождь за ними гонится,

Бьется сердце,

Мешает платье,

И розы намокли.

Град

расшибается вдребезги

над самой липой...

Все же

Понемногу отворяются окна,

В серебряной чешуе мостовые,

Дети грызут ледяные орехи.

25 июня 1939 года

И страшно умереть, и жаль оставить

Всю шушеру пленительную эту,

Всю чепуху, столь милую поэту,

Которую не удалось прославить.

Я так любил домой прийти к рассвету,

И в полчаса все вещи переставить,

Еще любил я белый подоконник,

Цветок и воду, и стакан граненый,

И небосвод голубизны зеленой,

И то, что я — поэт и беззаконник.

А если был июнь и день рожденья

Боготворил я праздник суетливый,

Стихи друзей и женщин поздравленья,

Хрустальный смех и звон стекла счастливый,

И завиток волос неповторимый,

И этот поцелуй неотвратимый.

Расставлено все в доме по-другому,

Июнь пришел, я не томлюсь по дому,

В котором жизнь меня терпенью учит,

И кровь моя мутится в день рожденья,

И тайная меня тревога мучит,—

Что сделал я с высокою судьбою,

О боже мой, что сделал я с собою!

Актер

Все кончается, как по звонку,

На убогой театральной сцене

Дранкой вверх несут мою тоску —

Душные лиловые сирени.

Я стою хмелен и одинок,

Будто нищий над своею шапкой,

А моя любимая со щек

Маков цвет стирает сальной тряпкой.

Я искусство ваше презирал.

С чем еще мне жизнь сравнить, скажите,

Если кто-то роль мою сыграл

На вертушке роковых событий?

Где же ты, счастливый мой двойник?

Ты, видать, увел меня с собою,

Потому что здесь чужой старик

Ссорится у зеркала с судьбою.

1958

Первые свиданья

Свиданий наших каждое мгновенье

Мы праздновали, как богоявленье,

Одни на целом свете. Ты была

Смелей и легче птичьего крыла,

По лестнице, как головокруженье,

Через ступень сбегала и вела

Сквозь влажную сирень в свои владенья

С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость

Дарована, алтарные врата

Отворены, и в темноте светилась

И медленно клонилась нагота,

И, просыпаясь: "Будь благословенна!" —

Я говорил и знал, что дерзновенно

Мое благословенье: ты спала,

И тронуть веки синевой вселенной

К тебе сирень тянулась со стола,

И синевою тронутые веки

Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,

Дымились горы, брезжили моря,

И ты держала сферу на ладони

Хрустальную, и ты спала на троне,

И — Боже правый! — ты была моя.

Ты пробудилась и преобразила

Вседневный человеческий словарь,

И речь по горло полнозвучной силой

Наполнилась, и слово ты раскрыло

Свой новый смысл и означало: царь.

На свете все преобразилось, даже

Простые вещи — таз кувшин, - когда

Стояла между нами, как на страже,

Слоистая и твердая вода.

Нас повело неведомо куда.

Пред нами расступались, как миражи,

Построенные чудом города,

Сама ложилась мята нам под ноги,

И птицам с нами было по дороге,

И рыбы подымались по реке,

И небо развернулось пред глазами...

Когда судьба по следу шла за нами,

Как сумасшедший с бритвою в руке.

Анжело Секки

— Прости, мой дорогой

мерцовский экваториал!

Слова Секки

Здесь, в Риме, после долгого изгнанья,

Седой, полуслепой, полуживой,

Один среди небесного сиянья,

Стоит он с непокрытой головой.

Дыханье Рима — как сухие травы.

Привет тебе, последняя ступень!

Судьба лукава, и цари не правы,

А все-таки настал и этот день.

От мерцовского экваториала

Он старых рук не в силах оторвать;

Урания не станет, как бывало,

В пустынной этой башне пировать.

Глотая горький воздух, гладит Секки

Давным-давно не чищенную медь.

— Прекрасный друг, расстанемся навеки,

Дай мне теперь спокойно умереть.

Он сходит по ступеням обветшалым

К небытию, во прах, на Страшный суд,

И ласточки над экваториалом,

Как вестницы забвения, снуют.

Еще ребенком я оплакал эту

Высокую, мне родственную тень,

Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,

Благословить последнюю ступень.

Белый день

Камень лежит у жасмина.

Под этим камнем клад.

Отец стоит на дорожке.

Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,

Центифолия, а за ней —

Вьющиеся розы,

Молочная трава.

Никогда я не был

Счастливей, чем тогда.

Никогда я не был

Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно

И рассказать нельзя,

Как был переполнен блаженством

Этот райский сад.

Бессонница

Мебель трескается по ночам.

Где-то каплет из водопровода.

От вседневного груза плечам

В эту пору дается свобода,

В эту пору даются вещам

Бессловесные душы людские,

И слепые,

немые,

глухие

Разбредаются по этажам.

В эту пору часы городские

Шлют секунды

туда

и сюда,

И плетутся хромые,

кривые,

Подымаются в лифте живые,

Неживые

и полуживые,

Ждут в потемках, где каплет вода,

Вынимают из сумок стаканы

И приплясывают, как цыганы,

За дверями стоят, как беда,

Сверла медленно вводят в затворы

И сейчас оборвут провода.

Но скорее они — кредиторы,

И пришли навсегда, навсегда,

И счета принесли.

Невозможно

Воду в ступе, не спавши, толочь,

Невозможно заснуть,— так тревожна

Для покоя нам данная ночь.

1958

* * *

В последний месяц осени, на склоне

Суровой жизни,

Исполненный печали, я вошел

В безлиственный и безымянный лес.

Он был по край омыт молочно-белым

Стеклом тумана. По седым ветвям

Стекали слезы чистые, какими

Одни деревья плачут накануне

Всеобесцвечивающей зимы.

И тут случилось чудо: на закате

Забрезжила из тучи синева,

И яркий луч пробился, как в июне,

Как птичьей песни легкое копье,

Из дней грядущих в прошлое мое.

И плакали деревья накануне

Благих трудов и праздничных щедрот

Счастливых бурь, клубящихся в лазури,

И повели синицы хоровод,

Как будто руки по клавиатуре

Шли от земли до самых верхних нот.

Ветер

Душа моя затосковала ночью.

А я любил изорванную в клочья,

Исхлестанную ветром темноту

И звезды, брезжущие на лету.

Над мокрыми сентябрьскими садами,

Как бабочки с незрячими глазами,

И на цыганской масляной реке

Шатучий мост, и женщину в платке,

Спадавшем с плеч над медленной водою,

И эти руки как перед бедою.

И кажется, она была жива,

Жива, как прежде, но ее слова

Из влажных Л теперь не означали

Ни счастья, ни желаний, ни печали,

И больше мысль не связывала их,

Как повелось на свете у живых.

Слова горели, как под ветром свечи,

И гасли, словно ей легло на плечи

Все горе всех времен. Мы рядом шли,

Но этой горькой, как полынь, земли

Она уже стопами не касалась

И мне живою больше не казалась.

Когда-то имя было у нее.

Сентябрьский ветер и ко мне в жилье

Врывается —

то лязгает замками,

То волосы мне трогает руками.

* * *

Вот и лето прошло,

Словно и не бывало.

На пригреве тепло.

Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,

Мне, как лист пятипалый,

Прямо в руки легло.

Только этого мало.

Понапрасну ни зло,

Ни добро не пропало,

Всё горело светло.

Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала.

Мне и вправду везло.

Только этого мало.

Листьев не обожгло,

Веток не обломало...

День промыт, как стекло.

Только этого мало.

Голуби

Семь голубей — семь дней недели

Склевали корм и улетели,

На смену этим голубям

Другие прилетают к нам.

Живем, считаем по семерке,

В последней стае только пять,

И наши старые задворки

На небо жалко променять:

Тут наши сизари воркуют,

По кругу ходят и жалкуют,

Асфальт крупичатый клюют

И на поминках дождик пьют.

1958

Дагестан

Я лежал на вершине горы,

Я был окружен землей.

Заколдованный край внизу

Все цвета потерял, кроме двух:

Светло-синий,

Светло-коричневый там,

Где по синему камню писало перо Азраила.

Вкруг меня лежал Дагестан.

Разве гадал я тогда,

Что в последний раз

Читаю арабские буквы на камнях

горделивой земли?

Как я посмел променять

на чет и нечет любови

Разреженный воздух горы?

Чтобы здесь

В ложке плавить на желтом огне

Дагестанское серебро?

Петь:

"Там я жил над ручьем,

Мыл в ледяной воде

Простую одежду мою"?

Деревья

I

Чем глуше крови страстный ропот

И верный кров тебе нужней,

Тем больше ценишь трезвый опыт

Спокойной зрелости своей.

Оплакав молодые годы,

Молочный брат листвы и трав,

Глядишься в зеркало природы,

В ее лице свое узнав.

И собеседник и ровесник

Деревьев полувековых,

Ищи себя не в ранних песнях,

А в росте и упорстве их.

Им тяжко собственное бремя,

Но с каждой новою весной

В их жесткой сердцевине время

За слоем отлагает слой.

И крепнет их живая сила,

Двоятся ветви их, деля

Тот груз, которым одарила

Своих питомцев мать-земля.

О чем скорбя, в разгаре мая

Вдоль исполинского ствола

На крону смотришь, понимая,

Что мысль в замену чувств пришла?

О том ли, что в твоих созвучьях

Отвердевает кровь твоя,

Как в терпеливых этих сучьях

Луч солнца и вода ручья?

II

Державы птичьей нищеты,

Ветров зеленые кочевья,

Ветвями ищут высоты

Слепорожденные деревья.

Зато, как воины, стройны,

Очеловеченные нами,

Стоят, и соединены

Земля и небо их стволами.

С их плеч, когда зима придет,

Слетит убранство золотое:

Пусть отдохнет лесной народ,

Накопит силы на покое.

А листья - пусть лежат они

Под снегом, ржавчина природы.

Сквозь щели сломанной брони

Живительные брызнут воды,

И двинется весенний сок,

И сквозь кору из черной раны

Побега молодого рог

Проглянет, нежный и багряный

И вот уже в сквозной листве

Стоят округ земли прогретой

И света ищут в синеве

Еще, быть может, до рассвета.

— Как будто горцы к нам пришли

С оружием своим старинным

На праздник матери-земли

И станом стали по низинам.

Созвучья струн волосяных

Налетом птичьим зазвучали,

И пляски ждут подруги их,

Держа в точеных пальцах шали.

Людская плоть в родстве с листвой,

И мы чем выше, тем упорней:

Древесные и наши корни

Живут порукой круговой.

До стихов

Когда, еще спросонок, тело

Мне душу жгло и предо мной

Огнем вперед судьба летела

Неопалимой купиной, —

Свистели флейты ниоткуда,

Кричали у меня в ушах

Фанфары, и земного чуда

Ходила сетка на смычках,

И в каждом цвете, в каждом тоне

Из тысяч радуг и ладов

Окрестный мир стоял в короне

Своих морей и городов.

И странно: от всего живого

Я принял только свет и звук, —

Еще грядущее ни слова

Не заронило в этот круг...

Дождь

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье

Весь этот мир, меняющий обличье:

Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье

Деревьев, раздраженный и крылатый

Сухой песок, щебечущий по-птичьи, —

Весь этот мир, прекрасный и горбатый,

Как дерево на берегу Ингула.

Там я услышал первые раскаты

Грозы. Она в бараний рог согнула

Упрямый ствол, и я увидел крону —

Зеленый слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,

Гонимый стрелами, ветвисторогий,

Уже во всем подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.

* * *

Дом без жильцов заснул и снов не видит.

Его душа, безгрешна и пуста,

В себя глядит закрытыми глазами,

Но самое себя не сознает

И дико вскидывается, когда

Из крана бульба шлепнется на кухне.

Водопровод молчит, и телефон

Молчит.

Ну что же, спи спокойно, дом,

Спи, кубатура-сирота! Вернутся

Твои жильцы, и время в чем попало -

В больших кувшинах, в синих ведрах, в банках

Из-под компота - принесут, и окна

Отворят, и продуют сквозняком.

Часы стояли? Шли часы? Стояли.

Вот мы и дома. Просыпайся, дом!

* * *

Душу, вспыхнувшую на лету,

Не увидели в комнате белой,

Где в перстах милосердных колдуний

Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,

И просохнуть земля не успела;

Столько было сирени в июне,

Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было

Столько света в трех окнах, и цвета,

Столько в небо фонтанами било

До конца первозданного лета,

Что судьба моя и за могилой

Днем творенья, как почва, прогрета.

1976

* * *

Еще в ушах стоит и звон и гром,

У, как трезвонил вагоновожатый!

Туда ходил трамвай, и там была

Неспешная и мелкая река,

Вся в камыше и ряске.

Я и Валя

Сидим верхом на пушках у ворот

В Казенный сад, где двухсотлетний дуб,

Мороженщики, будка с лимонадом

И в синей раковине музыканты.

Июнь сияет над Казенным садом.

Труба бубнит, бьют в барабан, и флейта

Свистит, но слышно, как из-под подушки -

В полбарабана, в полтрубы, в полфлейты

И в четверть сна, в одну восьмую жизни.

Мы оба (в летних шляпах на резинке,

В сандалиях, в матросках с якорями)

Еще не знаем, кто из нас в живых

Останется, кого из нас убьют.

О судьбах наших нет еще и речи,

Нас дома ждет парное молоко,

И бабочки садятся нам на плечи,

И ласточки летают высоко.

1976

Жизнь, жизнь

I

Предчувствиям не верю, и примет

Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда

Я не бегу. На свете смерти нет:

Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо

Бояться смерти ни в семнадцать лет,

Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,

Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.

Мы все уже на берегу морском,

И я из тех, кто выбирает сети,

Когда идет бессмертье косяком.

II

Живите в доме - и не рухнет дом.

Я вызову любое из столетий,

Войду в него и дом построю в нем.

Вот почему со мною ваши дети

И жены ваши за одним столом,-

А стол один и прадеду и внуку:

Грядущее свершается сейчас,

И если я приподымаю руку,

Все пять лучей останутся у вас.

Я каждый день минувшего, как крепью,

Ключицами своими подпирал,

Измерил время землемерной цепью

И сквозь него прошел, как сквозь Урал.

III

Я век себе по росту подбирал.

Мы шли на юг, держали пыль над степью;

Бурьян чадил; кузнечик баловал,

Подковы трогал усом, и пророчил,

И гибелью грозил мне, как монах.

Судьбу свою к седлу я приторочил;

Я и сейчас в грядущих временах,

Как мальчик, привстаю на стременах.

Мне моего бессмертия довольно,

Чтоб кровь моя из века в век текла.

За верный угол ровного тепла

Я жизнью заплатил бы своевольно,

Когда б ее летучая игла

Меня, как нить, по свету не вела.

* * *

Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,

Все никак не мог проститься и листок держал в руке.

Свет растекся по брусчастке. На ресницы и на мех,

И на серые перчатки начал падать мокрый снег.

Шел фонарщик, обернулся, возле нас фонарь зажег,

Засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок.

И рассыпался неловкий, бестолковый разговор,

Легче пуха, мельче дроби... Десять лет прошло с тех пор.

Даже адрес потерял я, даже имя позабыл

И потом любил другую, ту, что горше всех любил.

А идешь — и капнет с крыши: дом и ниша у ворот,

Белый шар над круглой нишей, и читаешь: кто живет?

Есть особые ворота и особые дома,

Есть особая примета, точно молодость сама.

Зима в лесу

Свободы нет в природе,

Ее соблазн исчез,

Не надо на свободе

Смущать ноябрьский лес.

Застыли в смертном сраме

Над собственной листвой

Осины вверх ногами

И в землю головой.

В рубахе погорельца

Идет Мороз-кащей,

Прищелкивая тельца

Опавших желудей.

А дуб в кафтане рваном

Стоит, на смерть готов,

Как перед Иоанном

Боярин Колычев.

Прощай, великолепье

Багряного плаща!

Кленовое отрепье

Слетело, трепеща,

В кувшине кислорода

Истлело на весу...

Какая там свобода,

Когда зима в лесу.

1973

* * *

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал — в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

* * *

И эту тень я проводил в дорогу

Последнюю — к последнему порогу,

И два крыла у тени за спиной,

Как два луча, померкли понемногу.

И год прошел по кругу стороной.

Зима трубит из просеки лесной.

Нестройным звоном отвечает рогу

Карельских сосен морок слюдяной.

Что, если память вне земных условий

Бессильна день восстановить в ночи?

Что, если тень, покинув землю, в слове

Не пьет бессмертья?

Сердце, замолчи,

Не лги, глотни еще немного крови,

Благослови рассветные лучи.

Иванова ива

Иван до войны проходил у ручья,

Где выросла ива неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла,

А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,

Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива,

Иванова ива,

Как белая лодка, плывет по ручью.

1958

Из окна

Еще мои руки не связаны,

Глаза не взглянули в последний,

Последние рифмы не сказаны,

Не пахнет венками в передней.

Наверчены звездные линии

На северном полюсе мира,

И прямоугольная, синяя

В окно мое вдвинута лира.

А ниже — бульвары и здания

В кристальном скрипичном напеве,—

Как будущее, как сказание,

Как Будда у матери в чреве.

1958

* * *

I

Как сорок лет тому назад,

Сердцебиение при звуке

Шагов, и дом с окошком в сад,

Свеча и близорукий взгляд,

Не требующий ни поруки,

Ни клятвы. В городе звонят.

Светает. Дождь идет, и темный,

Намокший дикий виноград

К стене прижался, как бездомный,

Как сорок лет тому назад.

II

Как сорок лет тому назад,

Я вымок под дождем, я что-то

Забыл, мне что-то говорят,

Я виноват, тебя простят,

И поезд в десять пятьдесят

Выходит из-за поворота.

В одиннадцать конец всему,

Что будет сорок лет в грядущем

Тянуться поездом идущим

И окнами мелькать в дыму,

Всему, что ты без слов сказала,

Когда уже пошел состав.

И чья-то юность, у вокзала

От провожающих отстав,

Домой по лужам как попало

Плетется, прикусив рукав.

III

Хвала измерившим высоты

Небесных звезд и гор земных,

Глазам - за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,

За то, что ты, как два крыла,

Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала

За то, что трудно мне поется,

Что голос мой и глух и груб,

Когда из глубины колодца

Наружу белый голубь рвется

И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь - только имя,

Живому слуху чуждый лад,

Звучащий крыльями твоими,

Как сорок лет тому назад.

1969

Книга травы

О нет, я не город с кремлем над рекой,

Я разве что герб городской.

Не герб городской, а звезда над щитком

На этом гербе городском.

Не гостья небесная в черни воды,

Я разве что имя звезды.

Не голос, не платье на том берегу,

Я только светиться могу.

Не луч световой у тебя за спиной,

Я — дом, разоренный войной.

Не дом на высоком валу крепостном,

Я — память о доме твоем.

Не друг твой, судьбою ниспосланный друг,

Я — выстрела дальнего звук.

В приморскую степь я тебя уведу,

На влажную землю паду,

И стану я книгой младенческих трав,

К родимому лону припав.

* * *

Когда под соснами, как подневольный раб,

Моя душа несла истерзанное тело,

Еще навстречу мне земля стремглав летела

И птицы прядали, заслышав конский храп.

Иголки черные, и сосен чешуя,

И брызжет из-под ног багровая брусника,

И веки пальцами я раздираю дико,

И тело хочет жить, и разве это — я?

И разве это я ищу сгоревшим ртом

Колен сухих корней, и, как во время оно,

Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона

Преображаются и плачут янтарем.

Конец навигации

В затонах остывают пароходы,

Чернильные загустевают воды,

Свинцовая темнеет белизна,

И если впрямь земля болеет нами,

То стала выздоравливать она —

Такие звезды плещут над снегами,

Такая наступила тишина,

И вот уже из ледяного плена

Едва звучит последняя сирена.

1957

Кора

Когда я вечную разлуку

Хлебну, как ледяную ртуть,

Не уходи, но дай мне руку

И проводи в последний путь.

Постой у смертного порога

До темноты, как луч дневной,

Побудь со мной еще немного

Хоть в трех аршинах надо мной.

Ужасный рот царицы Коры

Улыбкой привечает нас,

И душу обнажают взоры

Ее слепых загробных глаз.

1958

* * *

Красный фонарик стоит на снегу.

Что-то я вспомнить его не могу.

Может быть, это листок-сирота,

Может быть, это обрывок бинта,

Может быть, это на снежную ширь

Вышел кружить красногрудый снегирь,

Может быть, это морочит меня

Дымный закат окаянного дня.

1973

* * *

Мало мне воздуха, мало мне хлеба,

Льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч,

В горло вобрать бы лучистое небо,

Между двумя океанами лечь,

Под ноги лечь у тебя на дороге

Звездной песчинкою в звездный песок,

Чтоб над тобою крылатые боги

Перелетали с цветка на цветок.

Ты бы могла появиться и раньше

И приоткрыть мне твою высоту,

Раньше могли бы твои великанши

Книгу твою развернуть на лету,

Раньше могла бы ты новое имя

Мне подобрать на своем языке,—

Вспыхнуть бы мне под стопами твоими

И навсегда затеряться в песке.

Надпись на книге

...Как волна на волну набегает,

Гонит волну пред собой,

нагоняема сзади волною,

Так же бегут и часы...

Овидий, «Метаморфозы»,

XV (перевод С. Шервинского)

Ты ангел и дитя,

ты первая страница,

Ты катишь колесо прибоя пред собой —

Волну вослед волне, и гонишь, как прибой,

За часом новый час — часы, как часовщица.

И все, что бодрствует, и все, что спит и снится,

Слетается на пир зелено-голубой.

А я клянусь тебе, что княжил над судьбой,

И хоть поэтому ты не могла не сбыться.

Я под твоей рукой, а под рукой моей

Земля семи цветов и синь семи морей,

И суток лишний час, и лучший месяц года,

И лучшая пора бессонниц и забот —

Спугнет тебя иль нет в час твоего прихода

Касатки головокружительный полет.

Немецкий автоматчик подстрелит на дороге...

Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,

Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,

В живот ли пулю влепит эсесовец-мальчишка,

Но все равно мне будет на этом фронте крышка.

И буду я разутый, без имени и славы

Замерзшими глазами смотреть на снег кровавый.

Ночной дождь

То были капли дождевые,

Летящие из света в тень.

По воле случая впервые

Мы встретились в ненастный день.

И только радуги в тумане

Вокруг неярких фонарей

Поведали тебе заране

О близости любви моей,

О том, что лето миновало,

Что жизнь тревожна и светла,

И как ты ни жила, но мало,

Так мало на земле жила.

Как слёзы, капли дождевые

Светились на лице твоём,

А я ещё не знал, какие

Безумства мы переживём.

Я голос твой далёкий слышу,

Друг другу нам нельзя помочь,

И дождь всю ночь стучит о крышу,

Как и тогда стучал всю ночь.

Ночь под первое июня

Пока еще последние колена

Последних соловьев не отгремели

И смутно брезжит у твоей постели

Боярышника розовая пена,

Пока ложится железнодорожный

Мост, как самоубийца, под колеса

И жизнь моя над черной рябью плеса

Летит стремглав дорогой непреложной,

Спи, как на сцене, на своей поляне,

Спи, — эта ночь твоей любви короче, —

Спи в сказке для детей, в ячейке ночи,

Без имени в лесу воспоминаний.

Так вот когда я стал самим собою,

И что ни день — мне новый день дороже,

Но что ни ночь — пристрастнее и строже

Мой суд нетерпеливый над судьбою...

* * *

Ночью медленно время идет,

Завершается год високосный.

Чуют жилами старые сосны

Вешних смол коченеющий лед.

Хватит мне повседневных забот,

А другого мне счастья не надо.

Я-то знаю: и там, за оградой,

Чей-нибудь завершается год.

Знаю: новая роща встает

Там, где сосны кончаются наши.

Тяжелы черно-белые чаши,

Чуют жилами срок и черед.

1976

* * *

О, только бы привстать, опомниться, очнуться

И в самый трудный час благословить труды

Вспоившие луга, вскормившие сады,

В последний раз глотнуть из выгнутого блюдца

Листа ворсистого

хрустальный мозг воды.

Дай каплю мне одну, моя трава земная,

Дай клятву мне взамен - принять в наследство речь,

Гортанью разрастись и крови не беречь,

Не помнить обо мне и, мой словарь ломая,

Свой пересохший рот моим огнем обжечь.

Оливы

Марине Г.

Дорога ведет под обрыв,

Где стала трава на колени

И призраки диких олив,

На камни рога положив,

Застыли, как стадо оленей.

Мне странно, что я еще жив

Средь стольких могил и видений.

Я сторож вечерних часов

И серой листвы надо мною.

Осеннее небо мой кров.

Не помню я собственных снов

И слез твоих поздних не стою.

Давно у меня за спиною

В камнях затерялся твой зов.

А где-то судьба моя прячет

Ключи у степного костра,

И спутник ее до утра

В багровой рубахе маячит.

Ключи она прячет и плачет

О том, что ей песня сестра

И в путь собираться пора.

Седые оливы, рога мне

Кладите на плечи теперь,

Кладите рога, как на камни:

Святой колыбелью была мне

Земля похорон и потерь.

Охота

Охота кончается.

Меня затравили.

Борзая висит у меня на бедре.

Закинул я голову так, что рога уперлись в лопатки.

Трублю.

Подрезают мне сухожилья.

В ухо тычут ружейным стволом.

Падаю на бок, цепляясь рогами за мокрые прутья.

Вижу я тусклое око с какой-то налипшей травинкой.

Черное, окостеневшее яблоко без отражений.

Ноги свяжут и шест проденут, вскинут на плечи...

* * *

Под сердцем травы тяжелеют росинки,

Ребенок идет босиком по тропинке,

Несет землянику в открытой корзинке,

А я на него из окошка смотрю,

Как будто в корзинке несет он зарю.

Когда бы ко мне побежала тропинка,

Когда бы в руке закачалась корзинка,

Не стал бы глядеть я на дом под горой,

Не стал бы завидовать доле другой,

Не стал бы совсем возвращаться домой.

1933

После войны

I

Как дерево поверх лесной травы

Распластывает листьев пятерню

И, опираясь о кустарник, вкось

И вширь и вверх распространяет ветви,

Я вытянулся понемногу. Мышцы

Набухли у меня, и раздалась

Грудная клетка. Легкие мои

Наполнил до мельчайших альвеол

Колючий спирт из голубого кубка,

И сердце взяло кровь из жил, и жилам

Вернуло кровь, и снова взяло кровь,—

И было это как преображенье

Простого счастья и простого горя

В прелюдию и фугу для органа.

II

Меня хватило бы на все живое —

И на растения, и на людей,

В то время умиравших где-то рядом

В страданиях немыслимых, как Марсий,

С которого содрали кожу. Я бы

Ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней

Ни жизнью, ни самим собой, ни кровью,

Но сам я стал как Марсий. Долго жил

Среди живых, и сам я стал как Марсий.

III

Бывает, в летнюю жару лежишь

И смотришь в небо, и горячий воздух

Качается, как люлька, над тобой,

И вдруг находишь странный угол чувств:

Есть в этой люльке щель, и сквозь нее

Проходит холод запредельный, будто

Какая-то иголка ледяная...

IV

Как дерево с подмытого обрыва,

Разбрызгивая землю над собой,

Обрушивается корнями вверх,

И быстрина перебирает ветви,

Так мой двойник по быстрине иной

Из будущего в прошлое уходит.

Вослед себе я с высоты смотрю

И за сердце хватаюсь. Кто мне дал

Трепещущие ветви, мощный ствол

И слабые, беспомощные корни?

Тлетворна смерть, но жизнь еще тлетворней,

И необуздан жизни произвол.

Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!

Еще горит полнеба за спиною.

Нет больше связи меж тобой и мною.

Спи, жизнелюбец! Руки на груди

Сложи и спи!

V

Приди, возьми, мне ничего не надо,

Люблю — отдам и не люблю — отдам.

Я заменить хочу тебя, но если

Я говорю, что перейду в тебя,

Не верь мне, бедное дитя, я лгу...

О эти руки с пальцами, как лозы,

Открытые и влажные глаза,

И раковины маленьких ушей,

Как блюдца, полные любовной песни,

И крылья, ветром выгнутые круто...

Не верь мне, бедное дитя, я лгу,

Я буду порываться, как казнимый,

Но не могу я через отчужденье

Переступить, и не могу твоим

Крылом плеснуть, и не могу мизинцем

Твоим коснуться глаз твоих, глазами

Твоими посмотреть. Ты во сто крат

Сильней меня, ты — песня о себе,

А я — наместник дерева и неба

И осужден твоим судом за песню.

Приазовье

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал

В крупных шарах маслянистого пара. Он был

Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей.

Степь отворилась, и в степь, как воронкой ветров,

Душу втянуло мою. И уже за спиной

Не было мазанок; лунные башни вокруг

Зыблились и утверждались до края земли,

Ночь разворачивала из проема в проем

Твердое, плотно укатанное полотно.

Юность моя отошла от меня, и мешок

Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и хлеб

Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой

Долей насытил свою терпеливую плоть.

Спал я, пока в изголовье моем остывал

Пепел царей и рабов и стояла в ногах

Полная чаша свинцовой азовской слезы.

Снилось мне все, что случится в грядущем со мной.

Утром очнулся и землю землею назвал,

Зною подставил еще неокрепшую грудь.

Ранняя весна (Эй, в черном ситчике...)

С протяжным шорохом под мост уходит крига —

Зимы-гадальщицы захватанная книга,

Вся в птичьих литерах, в сосновой чешуе.

Читать себя велит одной, другой струе.

Эй, в черном ситчике, неряха городская,

Ну, здравствуй, мать-весна! Ты вон теперь какая:

Расселась — ноги вниз — на Каменном мосту

И первых ласточек бросает в пустоту.

Девчонки-писанки с короткими носами,

Как на экваторе, толкутся под часами

В древнеегипетских ребристых башмаках,

С цветами желтыми в русалочьих руках.

Как не спешить туда взволнованным студентам,

Французам в дудочках, с владимирским акцентом,

Рабочим молодым, жрецам различных муз

И ловким служащим, бежавшим брачных уз?

Но дворник с номером косится исподлобья,

Пока троллейбусы проходят, как надгробья,

И я бегу в метро, где, у Москвы в плену,

Огромный базилевс залег во всю длину.

Там нет ни времени, ни смерти, ни апреля,

Там дышит ровное забвение без хмеля,

И ровное тепло подземных городов,

И ровный узкий свист летучих поездов.

1958

Рукопись

А.А.Ахматовой

Я кончил книгу и поставил точку

И рукопись перечитать не мог.

Судьба моя сгорела между строк,

Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,

Так соль морей и пыль земных дорог

Благословляет и клянет пророк,

На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,

Но не был мной. Я младший из семьи

Людей и птиц, я пел со всеми вместе

И не покину пиршества живых —

Прямой гербовник их семейной чести,

Прямой словарь их связей корневых.

* * *

Сколько листвы намело. Это легкие наших деревьев,

Опустошенные, сплющенные пузыри кислорода,

Кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба,

Крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды

На драгоценную жизнь, на раздоры и примиренья.

Падайте наискось наземь, горите в кострах, дотлевайте,

Лодочки глупых сильфид, у нас под ногами. А дети

Северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь.

Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода

Ваша зеленая смена оденет нагие деревья.

Листья, братья мои, внушите мне полную веру

В силы и зренье благое мое и мое осязанье,

Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни,

Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега.

* * *

Стелил я снежную постель,

Луга и рощи обезглавил,

К твоим ногам прильнуть заставил

Сладчайший лавр, горчайший хмель.

Но марта не сменил апрель

На страже росписей и правил.

Я памятник тебе поставил

На самой слезной из земель.

Под небом северным стою

Пред белой, бедной, непокорной

Твоею высотою горной

И сам себя не узнаю,

Один, один в рубахе черной

В твоем грядущем, как в раю.

Стояла батарея за этим вот холмом...

Стояла батарея за этим вот холмом,

Нам ничего не слышно, а здесь остался гром.

Под этим снегом трупы еще лежат вокруг,

И в воздухе морозном остались взмахи рук.

Ни шагу знаки смерти ступить нам не дают.

Сегодня снова, снова убитые встают.

Сейчас они услышат, как снегири поют.

Страус в 1913 году

Показывали страуса в Пассаже.

Холодная коробка магазина,

И серый свет из-под стеклянной крыши,

Да эта керосинка на прилавке -

Он ко всему давным-давно привык.

Нахохлившись, на сонные глаза

Надвинул фиолетовые веки

И посреди пустого помещенья,

Не двигаясь, как чучело, стоял,

Так утвердив негнущиеся ноги,

Чтоб можно было, не меняя позы,

Стоять хоть целый час, хоть целый день

Без всякой мысли, без воспоминаний.

И научился он небытию

И ни на что не обращал вниманья -

Толкнет его хозяин или нет,

Засыплет корму или не засыплет,

И если б даже захотел, не мог

Из этого оцепененья выйти.

Телец, Орион, Большой пес

Могучая архитектура ночи!

Рабочий ангел купол повернул,

Вращающийся на древесных кронах,

И обозначились между стволами

Проемы черные, как в старой церкви,

Забытой богом и людьми.

Но там

Взошли мои алмазные Плеяды.

Семь струн привязывает к ним Сапфо

И говорит:

"Взошли мои алмазные Плеяды,

А я одна в постели, я одна.

Одна в постели!"

Ниже и левей

В горячем персиковом блеске встали,

Как жертва у престола, золотые

Рога Тельца,

и глаз его, горящий

Среди Гиад,

как Ветхого завета

Еще одна скрижаль.

Проходит время,

Но — что мне время?

Я терпелив,

я подождать могу,

Пока взойдет за жертвенным Тельцом

Немыслимое чудо Ориона,

Как бабочка безумная, с купелью

В своих скрипучих проволочных

лапках,

Где были крещены Земля и Солнце.

Я подожду,

пока в лучах стеклянных

Сам Сириус —

с египетской, загробной,

собачьей головой —

Взойдет.

Мне раз еще увидеть суждено

Сверкающее это полотенце,

Божественную перемычку счастья,

И что бы люди там ни говорили —

Я доживу, переберу позвездно,

Пересчитаю их по каталогу,

Перечитаю их по книге ночи.

* * *

Тот жил и умер, та жила

И умерла, и эти жили

И умерли; к одной могиле

Другая плотно прилегла.

Земля прозрачнее стекла,

И видно в ней, кого убили

И кто убил: на мертвой пыли

Горит печать добра и зла.

Поверх земли метутся тени

Сошедших в землю поколений;

Им не уйти бы никуда

Из наших рук от самосуда,

Когда б такого же суда

Не ждали мы невесть откуда.

1975

* * *

Третьи сутки дождь идет,

Ковыряет серый лед

И вороне на березе

Моет клюв и перья мнет

(Дождь пройдет).

Недаром к прозе

(Все проходит)

сердце льнет,

К бедной прозе на березе,

На реке и за рекой

(Чуть не плача),

к бедной прозе

На бумаге под рукой.

Ты, что бабочкой черной и белой...

Ты, что бабочкой черной и белой,

Не по-нашему дико и смело,

И в мое залетела жилье,

Не колдуй надо мною, не делай

Горше горького сердце мое.

Чернота, окрыленная светом,

Та же черная верность обетам

И платок, ниспадающий с плеч.

А еще в трепетании этом

Тот же яд и нерусская речь.

Фонари

Мне запомнится таянье снега

Этой горькой и ранней весной,

Пьяный ветер, хлеставший с разбега

По лицу ледяною крупой,

Беспокойная близость природы,

Разорвавшей свой белый покров,

И косматые шумные воды

Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,

Фонари под холодным дождем,

И на город какие печали

Вы наслали в безумье своем,

И какою тревогою ранен,

И обидой какой уязвлен

Из-за ваших огней горожанин,

И о чем сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною

Исполняется той же тоски

И следит за свинцовой волною,

Под мостом обходящей быки?

И его, как меня, обманули

Вам подвластные тайные сны,

Чтобы легче нам было в июле

Отказаться от черной весны.

* * *

Я надену кольцо из железа,

Подтяну поясок и пойду на восток.

Бей, таежник, меня из обреза,

Жахни в сердце, браток, положи под кусток.

Схорони меня, друг, под осиной

И лицо мне прикрой придорожной парчой.

Чтобы пахло мне душной овчиной,

Восковою свечой и медвежьей мочой.

Сам себя потерял я в России.

1957

* * *

Я тень из тех теней, которые, однажды

Испив земной воды, не утолили жажды

И возвращаются на свой тернистый путь,

Смущая сны живых, живой воды глотнуть.

Как первая ладья из чрева океана,

Как жертвенный кувшин выходит из кургана,

Так я по лестнице взойду на ту ступень,

Где будет ждать меня твоя живая тень.

— А если это ложь, а если это сказка,

И если не лицо, а гипсовая маска

Глядит из-под земли на каждого из нас

Камнями жесткими своих бесслезных глаз...

Я учился траве, раскрывая тетрадь...

Я учился траве, раскрывая тетрадь,

И трава начинала, как флейта, звучать.

Я ловил соответствие звука и цвета,

И когда запевала свой гимн стрекоза,

Меж зеленых ладов проходя, как комета,

Я-то знал, что любая росинка — слеза.

Знал, что в каждой фасетке огромного ока,

В каждой радуге яркострекочущих крыл

Обитает горящее слово пророка,

И Адамову тайну я чудом открыл.

Я любил свой мучительный труд, эту кладку

Слов, скрепленных их собственным светом, загадку

Смутных чувств и простую разгадку ума,

В слове п р а в д а мне виделась правда сама,

Был язык мой правдив, как спектральный анализ,

А слова у меня под ногами валялись.

И еще я скажу: собеседник мой прав,

В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,

Но зато не унизив ни близких, ни трав,

Равнодушием отчей земли не обидел,

И пока на земле я работал, приняв

Дар студеной воды и пахучего хлеба,

Надо мною стояло бездонное небо,

Звезды падали мне на рукав.

Арсений Тарковский родился 25 июня 1907 года в Елисаветграде (сейчас – Кировоград) — уездном городе Херсонской губернии.

Первым известным предком Тарковского по отцовской линии был польский дворянин Матвей Тарковский. Отец Арсения - Александр Карлович, был воспитанником драматурга и актёра Ивана Карповича Тобилевича (Карпенко-Карого), одного из основателей украинского национального театра. Все члены семьи Тарковских увлекались литературой и театром, писали стихи и пьесы для чтения в кругу семьи. Сам Александр Карлович помимо занятий журналистикой писал стихи, рассказы и переводил для себя Данте, Джакомо Леопарди, Виктора Гюго и других поэтов. За участие в 1880-х годах в организации народнического кружка он находился под гласным надзором полиции, и позже три года провёл в тюрьмах Воронежа, Елисаветграда, Одессы и Москвы, после чего был выслан на пять лет в Восточную Сибирь, где начал заниматься журналистикой, и печатался в иркутских газетах. А после возвращения в Елисаветград писал для одесских и елисаветградских газет.

С памятью отца, его сложной и противоречивой судьбой связано одно из стихотворений, написанное Арсением в 1932 году:

Плыл вниз от Юрьевца по Волге звон пасхальный,

И в легком облаке был виден город дальний,

Дома и пристани в дыму береговом,

И церковь белая на берегу крутом.

Но сколько б из реки чужой воды я не пил,

У самых глаз моих висит алмазный пепел,

Какая б на глаза ни оседала мгла,

Но в городе моем молчат колокола

Освобожденные...

И было в них дыханье,

И сизых голубей глухое воркованье,

Предчувствие мое; и жили в них, шурша,

Как стебли тонкие сухого камыша,

Те иглы звонкие, смятенье в каждом слове,

Плеск голубиных крыл, и юный шелест крови

Испуганной...

В траве на кладбище глухом,

С крестом без надписи, есть в городе моем

Могила тихая. — А все-таки он дышит,

А все-таки и там он шорох ветра слышит

И бронзы долгий гул в своей земле родной.

Незастилаемы летучей пеленой

Открыты глубине глаза его слепые

Глядят перед собой в провалы голубые.

Первая жена Александра Карловича умерла в молодости, родив Тарковскому дочь. Вторая жена Александра Карловича, Мария Даниловна была учительницей. Арсений был в семье вторым ребенком, а его старший брат Валерий, погиб в бою против атамана Григорьева в мае 1919 года. Сам Арсений так же пережил тяготы и лишения Гражданской войны.

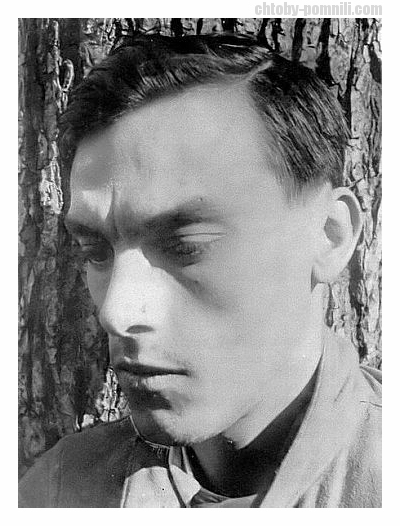

В детстве Арсений Тарковский вместе с отцом и братом посещал поэтические вечера столичных знаменитостей — Игоря Северянина, Константина Бальмонта и Федора Сологуба. Тогда же, в 1913 году, родители подарили сыну томик стихов Михаила Лермонтова, и мелодика поэзии Лермонтова поразила воображение мальчика. Он начал писать свои первые стихи. Как впоследствии говорил сам Тарковский - писать стихи он начал «с горшка». Но всерьез из окружающих к его первым опытам относился лишь друг отца доктор А.И.Михалевич, познакомившего Арсения с творчеством украинского поэта и философа Григория Сковороды, увлечение творчеством которого осталось у Тарковского на всю жизнь.

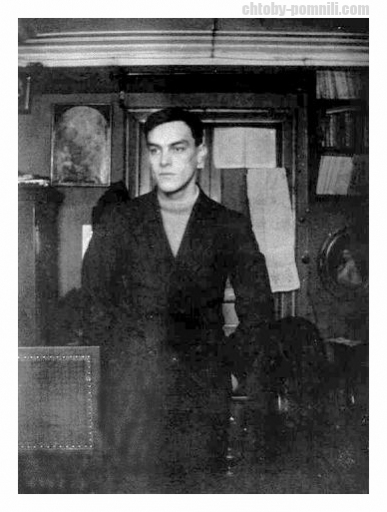

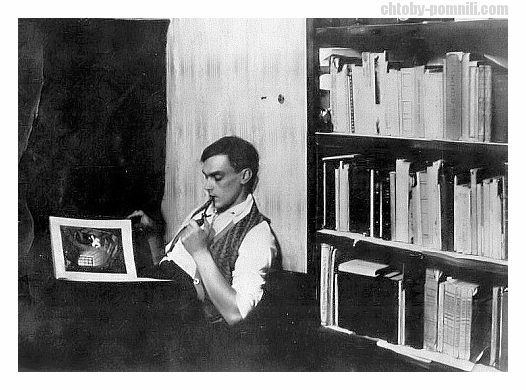

Тарковский подружился с компанией молодых людей, которые, так же как и он сам, были увлечены поэзией. Друзья писали стихи и читали их друг другу, но когда после гражданской войны на Украине была установлена советская власть, Арсений и его друзья опубликовали в газете акростих, первые буквы которого нелестно характеризовали главу советского правительства Ленина. В 1921 году авторы стихов были арестованы и перевезены в Николаев, который в те годы был административным центром области, но Арсению Тарковскому удалось убежать с поезда по дороге, после чего он три года скитался по Украине и Крыму, без средств, и вдали от поддержки семьи. Арсений узнал, что такое настоящий голод, перепробовал несколько профессий, был учеником сапожника, работал в рыболовецкой артели и переехал в Москву к сестре своего отца. Два года он перебивался случайными заработками, и поступил на Высшие литературные курсы, возникшие на месте закрытого после смерти Валерия Брюсова Литературного института, где нашел учителя и старшего друга — поэта Георгия Шенгели. Вместе с Тарковским на курсах учились Даниил Андреев, Мария Петровых и Юлия Нейман. На Литературных курсах Арсений знакомится с Марией Вишняковой, на которой женился в 1928 году.

Лев Горнунг писал в «Воспоминаниях об Арсении Тарковском»: «Маруся была единственным ребёнком у матери, которая рано развелась с отцом Маруси из-за его трудного характера и вышла замуж за талантливого врача Николая Матвеевича Петрова. Маруся очень привязалась к своему отчиму… Тарковские были влюблены друг в друга, любили своих друзей, свою работу, литературу и жили большой кипучей жизнью студентов 20-х годов… Они известили родных о своём решении, и мать Маруси, Вера Николаевна, приехала в Москву познакомиться с избранником дочери. Он ей не понравился, и она целую ночь уговаривала дочь не совершать такого опрометчивого шага, как замужество. Увидев, что это бесполезно, она взяла с дочери расписку в том, чтобы та в будущем не упрекала мать, если её жизнь с Арсением окажется неудачной. Брак состоялся, и Вере Николаевне пришлось примириться с фактом. Молодые ежегодно на каникулы приезжали в Кинешму к Петровым… Жизнь молодых пошла своим путём, несколько беспорядочно, богемно, но любовно».

Мерцая желтым язычком,

Свеча все больше оплывает.

Вот так и мы с тобой живем —

Душа горит и тело тает.

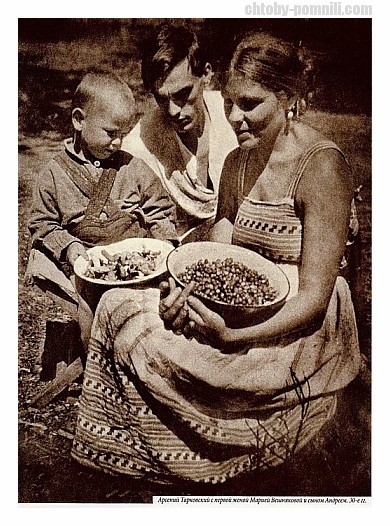

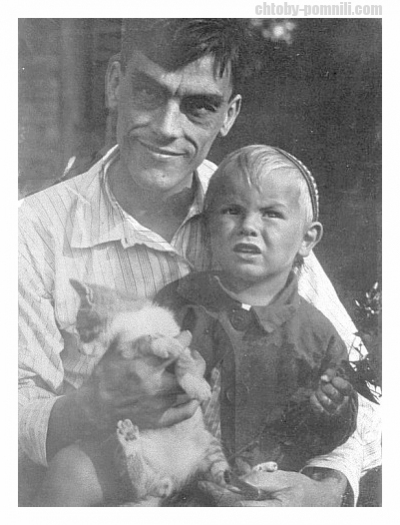

В этом браке у Арсения и Марии родилось двое детей – сын Андрей в 1932 году, будущий кинорежиссёр, и в 1934 году дочь Марина. Содержать семью Арсению Тарковскому помогала ежемесячная стипендия Фонда помощи начинающим писателям при Государственном издательстве, которую он получал в течение двух лет.

В 1929 году из-за самоубийства одной из служительниц закрылись Высшие литературные курсы. Но к тому времени Тарковский был сотрудником газеты «Гудок», автором судебных очерков, стихотворных фельетонов и басен, под которыми подписывался Тарас Подкова. В 1931 году Тарковский работал на Всесоюзном радио «старшим инструктором-консультантом по художественному радиовещанию» и писал пьесы для радиопостановок. Когда литературно-художественным отделом Всесоюзного радио ему было поручено написать пьесу «Стекло», для ознакомления со стекольным производством Тарковский направился на стекольный завод под Нижний Новгород, и уже 3 января 1932 года пьеса «Стекло» была передана по Всесоюзному радио, и сразу же подверглась резкой критике за «мистику». Так как в качестве литературного приема Тарковский ввел голос родоначальника русского стекла Михаила Ломоносова. На все нападки Тарковский ответил: «Какие вы все скучные!» — и навсегда покинул радиовещание.

Тогда же Тарковский начал заниматься художественными переводами. Работа над переводами национальных поэтов была связана с творческими командировками по Киргизии, Крыму и Кавказу. Вместе со своим близким другом Аркадием Штейнбергом Тарковский много работал над переводами поэм и стихов сербского поэта-эмигранта Радуле Марковича, публиковавшего свои работы под псевдонимом Стийенский.

В 1932 году Тарковский узнает о смерти Марии Фальц, своей юношеской любви, которой он посвятил около двадцати стихотворений. Арсений познакомился с Марией в Елисаветграде, где семья бывшего управляющего имением барона Фальц-Фейна Густава Фальца была соседями Тарковских по Александровской улице. Густав Фальц переехал в Елисаветград вместе с дочерью Марией и жил в небольшом доме, в котором в сейчас располагается музей Арсения Тарковского. Немецкая семья занимала комнаты на обоих этажах, а после смерти родителей Мария осталась жить в двух нижних комнатах с окнами в сад. Муж Марии Фальц был призван во время Первой мировой войны в армию, и пропал без вести. В это время Марию познакомила с Арсением Тарковским ее младшая сестра Елена. Мария была немного близорукой, но очень привлекательной, умной, образованной, прекрасно пела и играла на рояле, особенно часто – Шопена. Она была неизменной «душой» тёплых музыкальных и литературных вечеров. Она была старше Тарковского на 9 лет, но даже несмотря на это стала Прекрасной Дамой поэта, которой он всю жизнь посвящал стихи. В доме-музее до сих пор сохранилась небольшая сцена, на которой проходили домашние спектакли и поэтические чтения, в которых принимал участие шестнадцатилетний Арсений Тарковский.

Когда Арсений в 1925 году уехал учиться в Москву, а она - в Ленинград, они расстались. В 1926 году Тарковский приезжал к Марии в Ленинград, но она предложила ему расстаться окончательно. Она знала, что больна и не хотела связывать молодого поэта, перед которым брезжило большое будущее. В последний раз они виделись в 1928 году, во время приезда поэта к матери. Он рассказал своей любимой, что уже женат на Марии Вишняковой, а она ответила, что выходит замуж и уезжает в Одессу.

Когда в 1932 году Мария Фальц умерла от туберкулёза, Арсений Тарковский тяжело переживал эту утрату, и она стала для Тарковского не просто светлым воспоминанием юности, а Музой его поэтических прозрений:

Музе

Что мне пропитанный полынью ветер.

Что мне песок, впитавший за день солнце.

Что в зеркале поющем голубая,

Двойная отраженная звезда.

Нет имени блаженнее: Мария, —

Оно поет в волнах Архипелага,

Оно звенит, как парус напряженный

Семи рожденных небом островов.

Ты сном была и музыкою стала,

Стань именем и будь воспоминаньем

И смуглою девической ладонью

Коснись моих полуоткрытых глаз,

Чтоб я увидел золотое небо,

Чтобы в расширенных зрачках любимой,

Как в зеркалах, возникло отраженье

Двойной звезды, ведущей корабли.

И потому так проникновенно и резонансно звучат эти строки, написанные сорок лет спустя:

I

Как сорок лет тому назад,

Сердцебиение при звуке

Шагов, и дом с окошком в сад,

Свеча и близорукий взгляд,

Не требующий ни поруки,

Ни клятвы. В городе звонят.

Светает. Дождь идет, и темный,

Намокший дикий виноград

К стене прижался, как бездомный,

Как сорок лет тому назад

II

Как сорок лет тому назад,

Я вымок под дождем, я что-то

Забыл, мне что-то говорят,

Я виноват, тебя простят,

И поезд в десять пятьдесят

Выходит из-за поворота.

В одиннадцать конец всему,

Что будет сорок лет в грядущем

Тянуться поездом идущим

И окнами мелькать в дыму,

Всему, что ты без слов сказала,

Когда уже пошел состав.

И чья-то юность, у вокзала

От провожающих отстав,

Домой по лужам как попало

Плетется, прикусив рукав.

III

Хвала измерившим высоты

Небесных звезд и гор земных

Глазам — за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,

За то, что ты, как два крыла,

Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала

За то, что трудно мне поется,

Что голос мой и глух и груб,

Когда из глубины колодца

Наружу белый голубь рвется

И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь — только имя,

Живому слуху чуждый лад,

Звучащий крыльями твоими,

Как сорок лет тому назад.

В 1936 году Тарковский познакомился с Антониной Бохоновой - женой критика и литературоведа Владимира Тренина. И летом 1937 года Арсений оставил семью. Дочь поэта, Марина Тарковская, вспоминала: «… Расстались родители, когда мы с Андреем были совсем маленькими. Для мамы это была больная тема. Мы это понимали и старались не тревожить её. Папа был человеком, целиком погружающимся в страсть. К маме он испытывал любовь глубокую и безумную, потом, когда чувство к ней перегорело, так же неистово относился к своей второй жене. У него была натура поэта, совершенно лишённая рациональности. Он Андрея предупреждает в письмах, чтобы тот «не бросался в любовь, как в глубокий колодец, и не был, как листок на ветру». Не хотел, чтобы сын повторял его ошибки… А мама наша была нигилисткой, в быту: ей ничего не нужно было — даже занавесок на окнах. Она была вне быта. Она представляла особый тип женщин, сформировавшийся в 20-е годы, для которых самым важным была духовная жизнь, а всё остальное считалось мещанством. Замуж мама больше никогда не вышла, полагая, что никакой мужчина не заменит нам отца. Она любила только его всю жизнь… И ему всё прощала, но в душе её была боль… И папа в трудные минуты жизни, когда оставался один и с ним случались разные происшествия, всегда звонил маме».

В одном из западных интервью, уже после «Зеркала», на вопрос «Что вам дали родители, вообще ваши близкие?» Андрей Тарковский рассказывал: «Получилось так, что, по существу, меня воспитывала мать. Отец с ней расстался, когда мне было три года. Он скорее на меня действовал в каком-то биологическом, подсознательном смысле. Хотя я далеко не поклонник Фрейда или даже Юнга… Отец имел на меня какое-то внутреннее влияние, но, конечно, всем я обязан матери. Она помогла мне реализоваться. Из фильма («Зеркало») видно, что мы жили, в общем, очень тяжело. Очень трудно жили. И время трудное было. Когда мать осталась одна, мне было три года, а сестре полтора. И нас она воспитывала сама. Всегда была с нами. Второй раз она уже не вышла замуж, всю жизнь любила нашего отца. Это была удивительная, святая женщина и совершенно не приспособленная к жизни. И вот на эту беззащитную женщину обрушилось всё. Вместе с отцом она училась на Брюсовских курсах, но в силу того, что у неё уже был я и она была беременна моей сестрой, она не получила диплома. Мать не сумела найти себя как человек, имеющий образование, хотя я знаю, что она занималась литературой (в мои руки попали черновики её прозы). Она могла бы себя реализовать совершенно иначе, если бы не то несчастье, которое на неё обрушилось. Не имея никаких средств к существованию, она стала работать корректором в типографии. И работала так до самого конца. Пока не получила возможности выйти на пенсию. И я просто не понимаю, как ей удалось дать нам с сестрой образование. Причём я кончил школу живописи и ваяния в Москве. За это надо было платить деньги. Откуда? Где она их брала? Я кончил музыкальную школу. Она платила учительнице, у которой я учился и до, и во время, и после войны. Я должен был стать музыкантом. Но не захотел им стать. Со стороны можно сказать: ну, конечно, были какие-то средства, раз человек из интеллигентной семьи, это естественно. Но ничего естественного в этом нет, потому что мы ходили буквально босиком. Летом вообще не носили обуви, у нас её не было. Зимой я носил валенки моей матери. В общем, бедность — это не то слово. Нищета! И если бы не мать… Я просто всем обязан матери. Она на меня оказала очень сильное влияние. «Влияние» даже не то слово. Весь мир для меня связан с матерью. Я даже не очень хорошо это понимал, пока она была жива. И только когда мать умерла, я вдруг ясно это осознал. Я сделал «Зеркало» ещё при её жизни, но только потом понял, о чём фильм. Хотя он вроде бы задуман был о матери, но мне казалось, что я делаю его о себе… Лишь позже я осознал, что «Зеркало» — не обо мне, а о матери…»

Сохранилась часть писем 1938–1939 года Марии Ивановны к бывшему мужу, в которых так видна её душа и нескончаемость её любви: «Милый Асишка! … О деньгах ты не волнуйся, т. е. волнуйся, конечно, но не очень. За этот месяц я заработала 400 р., правда работала по-каторжному. Один день со сверхурочными проработала в сутки 25 часов не спавши, с перерывом 4 часа, т. е. это уже выходит больше суток. Но нам теперь это запретили, т. ч. за июль у меня будет 300 р. Деньги твои я тратила долго, мне всегда их как-то больно тратить. Живём мы ничего. Что дети не голодают, я ручаюсь, они едят даже абрикосы, а в смысле корма, конечно, не очень шикарно, но они сыты вполне. По-французски мы читаем, но мало, я очень мало их вижу…»

«Милый Асинька! Как бы узнать о твоём здоровье?.. Если я тебе буду нужна, попроси дать телеграмму к Нине Герасимовне. Я сейчас же приду и привезу тебе что нужно. Не бойся обращаться со мной как с мамой (только не со своей), я ведь ничего с тебя не требую и ни на что не рассчитываю. Мне ничего от тебя не нужно. Ты же это видишь… О своих личных делах ты тоже не страдай, Асик, всё это проходит, забывается, и ничего не остаётся. Я всё прекрасно понимаю, со мной, Асик, было так же, и всё обошлось благополучно — я сделалась умная, тихая и спокойная. Мне ничего не надо, ничему я не удивляюсь и не огорчаюсь. И мне так спокойно-спокойно. Не огорчайся, мой дорогой, всё будет хорошо. Мы обменяем комнатки, и ты будешь жить хорошо и спокойно. Возьмёшь кое-что из мебели, у меня есть лишнее ложе (диван). Выздоравливай, моя деточка, у меня руки трясутся из-за этой телеграммы. Я так беспокоюсь, как ты там один, как тебя там лечат. Что тебе надо? Телеграфируй обо всем (и о хорошем и о плохом), если я ничего не буду получать, мне будет очень беспокойно и плохо… Нужны ли тебе деньги? Крепко целую, дети не знают, что я тебе пишу. Они тебя очень крепко любят… … Ничего не продавай, напиши, я денег достать всегда сумею. Ещё целую».

Летом 1939 года Тарковский с Антониной Александровной и ее дочерью Еленой Трениной по заданию Союза писателей СССР направился в Чечено-Ингушетию для работы над переводами местных поэтов. Но осенью того же года во время поездки в Ленинград по издательским делам он заболел дифтерией и проходил лечение в инфекционной больнице «Боткинские бараки».

В 1940 году Тарковский развелся с Марией Тарковской и вступил в официальный брак с Антониной Бохоновой. В том же году Тарковский был принят в Союз советских писателей. Поэт и переводчик Марк Тарловский, рекомендуя Тарковского произнес: «Поэт Арсений Александрович Тарковский является одним из немногих мастеров стиха, о котором мне на протяжении последних лет не приходилось слышать противоречивых мнений. Для всех, кто знает работы А.Тарковского, ясно, что это человек, в руки которого можно с полным спокойствием передать самую сложную, самую ответственную стихотворную работу. Я имею в виду стихотворный перевод. Но Арсений Тарковский — не только мастер стихотворного перевода, он поэт и если бы он не был таковым, то он не был бы и таким значительным переводчиком. Он не известен широко как поэт оригинальный, и это объясняется тем, что он не печатал своих стихотворений. Он их пишет давно, пишет по сей день, и стихи эти, по-моему, замечательные. Он настолько строг к себе как оригинальный поэт, что все, что пишет, не считает нужным печатать...»

Осенью того же года Тарковский познакомился с Мариной Цветаевой. Позже он рассказывал: «… Меня всегда привлекают несчастные любови, не знаю почему. Я очень любил в детстве Тристана и Изольду. Такая трагическая любовь, чистота и наивность, уж очень всё это прелестно! Влюблённость — так это чувствуешь, словно тебя накачали шампанским… А любовь располагает к самопожертвованию. Неразделённая, несчастная любовь не так эгоистична, как счастливая; это — жертвенная любовь. Нам так дороги воспоминания об утраченной любви, о том, что было дорого когда-то, потому что всякая любовь оказывает влияние на человека, потому что в конце концов оказывается, что и в этом была заключена какая-то порция добра. Надо ли стараться забыть несчастную любовь? Нет, нет… Это мучение — вспоминать, но оно делает человека добрей… Я её любил, но с ней было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна… Она была страшно несчастная, многие её боялись. Я тоже — немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница…»

… Никто: не брат, не сын, не муж,

Не друг — и всё же укоряю:

— Ты, стол накрывший на шесть душ,

Меня не посадивший с краю.

(Марина Цветаева, 6 марта 1941 года).

Начало войны застало Тарковского в Москве. В августе 1941 года он проводил Марию Тарковскую с Андреем и Мариной в эвакуацию в Ивановскую область. Антонина Бохонова с дочерью так же уехала из Москвы в город Чистополь, куда были эвакуированы члены Союза писателей и их семьи. Сам Тарковский остался в Москве, прошел вместе с другими московскими литераторами военное обучение, но был «забракован» медицинской комиссией и не попал в армию. Он принимал участие в поэтических встречах, организованных Союзом писателей для москвичей. А в первых числах сентября 1941 года Тарковский узнал о трагической гибели Марины Цветаевой, и отозвался на нее стихами:

Чего ты не делала только,

чтоб видеться тайно со мною,

Тебе не сиделось, должно быть,

за Камой в дому невысоком,

Ты под ноги стлалась травою,

уж так шелестела весною,

Что боязно было: шагнёшь —

и заденешь тебя ненароком.

Кукушкой в лесу притаилась

и так куковала, что люди

Завидовать стали: ну вот,

Ярославна твоя прилетела!

И если я бабочку видел,

когда и подумать о чуде

Безумием было, я знал:

ты взглянуть на меня захотела.

А эти павлиньи глазки —

там лазори по капельке было

На каждом крыле, и светились…

Я, может быть, со свету сгину,

А ты не покинешь меня,

и твоя чудотворная сила

Травою оденет, цветами подарит

и камень, и глину.

И если к земле прикоснуться,

чешуйки все в радугах. Надо

Ослепнуть, чтоб имя твоё

не прочесть на ступеньках и сводах

Хором этих нежно-зелёных.

Вот верности женской засада:

Ты за ночь построила город

и мне приготовила отдых.

А ива, что ты посадила

в краю, где вовек не бывала?

Тебе до рожденья могли

терпеливые ветви присниться;

Качалась она, подрастая,

и соки земли принимала.

За ивой твоей довелось мне,

за ивой от смерти укрыться.

С тех пор не дивлюсь я, что гибель

обходит меня стороною:

Я должен ладью отыскать,

плыть и плыть и, замучась, причалить.

Увидеть такою тебя,

чтобы вечно была ты со мною

И крыл твоих, глаз твоих,

губ твоих, рук — никогда не печалить.

Приснись мне, приснись мне, приснись,

приснись мне ещё хоть однажды.

Война меня потчует солью,

а ты этой соли не трогай.

Нет горечи горше, и горло моё

пересохло от жажды.

Дай пить. Напои меня. Дай мне воды

хоть глоток, хоть немного.

16 октября 1941 года Тарковский уехал из Москвы в переполненном беженцами эшелоне в Казань, чтобы оттуда добраться до Чистополя. Там он с семьей жил в проходной комнате, и в тридцатиградусные морозы работал на разгрузке дров. В конце октября и в ноябре поэт создал цикл «Чистопольская тетрадь», состоявший из семи стихотворений.

За два месяца пребывания в Чистополе Тарковский написал в Президиум Союза писателей около одиннадцати писем-заявлений с просьбой направить его на фронт. В декабре 1941 года он получил вызов в Москву и на подводах вместе с группой писателей направился в Казань, чтобы оттуда поездом добраться до Москвы. Там он получил направление в армию, и 3 января 1942 года был зачислен на должность писателя армейской газеты.

С января 1942 года по декабрь 1943 года Тарковский работал военным корреспондентом газеты 1б-й армии «Боевая тревога». Ему не раз доводилось участвовать в боевых действиях, за что он был награжден орденом Красной Звезды. Солдаты вырезали его стихи из газет и носили в нагрудном кармане вместе с документами и фотографиями близких. По приказу маршала Баграмяна Тарковский написал «Гвардейскую застольную» песню, которая пользовалась большой популярностью в армии. Несмотря на труднейшие условия военного быта и повседневную работу для газеты, Тарковский не забывал создавать лирические стихи – «Белый день», «На полоски несжатого хлеба...», «Ночной дождь».

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Камень лежит у жасмина.

Под этим камнем клад.

Отец стоит на дорожке.

Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,

Центифолия, а за ней —

Вьющиеся розы,

Молочная трава.

Никогда я не был

Счастливей, чем тогда.

Никогда я не был

Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно

И рассказать нельзя,

Как был переполнен блаженством

Этот райский сад.

В конце сентября 1943 года Тарковский получил кратковременный отпуск в качестве поощрения за боевой подвиг и увиделся после долгой разлуки со своими родными, к тому времени вернувшимися из эвакуации. 3 октября, в день рождения дочери, он приехал в Переделкино, где жила его первая семья. По дороге с фронта в Москву им было написано несколько стихотворений («Хорошо мне в теплушке...», «Четыре дня мне ехать до Москвы...» и др.)

13 декабря 1943 года в Витебской области Тарковский был ранен разрывной пулей в ногу. В тяжелых условиях полевого госпиталя у него развилась самая тяжелая форма гангрены — газовая. Его жена Антонина Александровна с помощью Фадеева и Шкловского получила пропуск в прифронтовую полосу, и перевезла раненого Тарковского в Москву, где в Институте хирургии Тарковскому произвели ампутацию ноги. Пока Тарковский находился в госпитале, умерла от рака его мать, а сам он, выписавшись в 1944 году из госпиталя, столкнулся с новой жизнью, к которой с трудом приспосабливался. В это время Тарковскому помогало то, что за ним самоотверженно ухаживала его вторая жена, навещали друзья, Мария Ивановна и дети.

В 1945 году поэт по направлению Союза писателей направился в творческую командировку в Тбилиси, где работал над переводами грузинских поэтов, в частности Симона Чиковани. В Тбилиси он познакомился с поэтами, писателями и актерами. Михаил Синельников писал о Тарковском: «Особенно много в жизни Тарковского значила Грузия. О Грузии — вереница его стихов. С Тбилиси связаны и воспоминания о некой прекрасной Кетеване, жившей в домике у подножия Мтацминды (этот дом Арсений Александрович мне однажды показал). Пылко любил он и Нату Вачнадзе… Однажды в писательском ресторане Ната проходила мимо столика, за которым сидел Тарковский. Арсений Александрович успел сказать: «У меня есть мечта идиота, что вы со мной немного посидите!» Через некоторое время они решили пожениться. Наверное, это была бы самая красивая пара XX столетия. Специально для того, чтобы выйти замуж за Тарковского, Ната приезжала в Москву. Но история вышла не менее смешная, чем грустная. У поэта были единственные приличные брюки, и предыдущая жена, развод с которой был решён и которая знала о намерениях Тарковского, спешившего на свидание, вызвалась эти брюки выгладить. Положила на них раскалённый утюг, и он провалился сквозь брюки. Имелись ещё потешные короткие брючки, в которых никак нельзя было идти к Нате… Арсений Александрович надел их и, удручённый, поплёлся к соседям, где познакомился с Татьяной Алексеевной, которая и стала его последней женой… Много лет спустя в гостях у Арсения Александровича были молодые грузинские кинорежиссёры, друзья Андрея, и вдруг по глазам он угадал в одном из них сына Наты Вачнадзе».

В Тбилиси Арсений Александрович встречался с молодой женщиной по имени Кетевана, и посвящал ей стихи. Но родители Кетеваны возражали против возможного союза их дочери с приезжим поэтом.

Ты, что бабочкой чёрной и белой,

Не по-нашему дико и смело

И в моё залетела жильё,

Не колдуй надо мною, не делай

Горше горького сердце моё.

Чернота, окрылённая светом,

Та же чёрная верность обетам

И платок, ниспадающий с плеч.

А ещё в трепетании этом

Тот же яд и нерусская речь.

В 1945 году Тарковский подготовил к изданию книгу стихов, получившую одобрение секции поэтов в Союзе писателей и рукопись книги была передана в издательство «Советский писатель», начавшую готовить ее к печати. Но дело дошло лишь до стадии «чистых листов» и сигнального экземпляра. В книге было стихотворение с упоминанием имени Ленина, которое являлось, по словам самого Тарковского «стихотворением-паровозом, и должно было вытянуть всю книгу», и ни не было ни одного стихотворения о Сталине. Но в 1945 году имя Сталина было обязательно для любого печатного издания, и после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году печать книги Тарковского была остановлена, а у ее автора сохранился лишь экземпляр «чистых листов», переплетенный его другом, поэтом Львом Горнунгом. Для Арсения Тарковского начались годы, когда даже мечта о диалоге с читателем казалась невозможной, хотя он с легкостью мог бы войти в обойму печатающихся авторов, создав несколько стихотворений о «ведущей роли партии в жизни страны», и несколько стихотворений о Сталине. Друзья так же советовали Тарковскому опубликовать свои стихи под видом переводов. Но, ни первый путь, ни второй не подходили Тарковскому. Для него было важно оставаться честным перед самим собой и своим призванием. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, он продолжал заниматься поэтическими переводами, но для зрелого поэта с ярко выраженной творческой индивидуальностью это было тягчайшем бременем.

1946 год ознаменовался для Тарковского важнейшим событием его жизни — в доме Георгия Шенгели он познакомился с Анной Ахматовой. Постановление партии, жестоко ударившее по Тарковскому, было призванное уничтожить и творчество Ахматовой. Дружба поэтов продлится до кончины Ахматовой.

1947 год был особенно трудным для Тарковского. Он тяжело переживал расставание со второй женой, которая спасла ему жизнь, приехав за ним во фронтовой госпиталь. Поэта преследовали мысли о самоубийстве, и он даже носил яд в своем кармане. Он побывал в Фирузе и Ашхабаде, разрушенным сильнейшим землетрясением, в Нукусе, где работал над переводами классика туркменской литературы Махтумкули и каракалпакской эпической поэмы «Сорок девушек». В этой поездке его в качестве секретаря сопровождала Татьяна Озерская, с которой Тарковский познакомился во время войны, попав после госпиталя в дом творчества в Переделкино.

Татьяна Озерская была москвичкой, окончившей институт иностранных языков, и работала переводчиком. Она переводила известных английских писателей, была замужем за журналистом Николаем Студенецким, и у нее был сын Алексей. Но это не помешало связать ей свою жизнь с Тарковским, который в 1948 году получил через Литфонд комнату в общей квартире на улице Коровий вал. «Коровий вал - вот мой Парнас!» - горько шутит поэт. В конце 1950 года он развёлся с Антониной Бохоновой и в январе 1951 года женился на Татьяне Озерской.

Вечерний, сизокрылый,

Благословенный свет!

Я словно из могилы

Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый

Глоток воды живой,

В часы последней жажды

Подаренный тобой.

За каждое движенье

Твоих прохладных рук,

За то, что утешенья

Не нахожу вокруг.

За то, что ты надежды

Уводишь, уходя,

И ткань твоей одежды

Из ветра и дождя.

Инна Лиснянская писала Татьяне Озерской: «… Но властной и практичной матерью оказалась для Тарковского его третья жена Татьяна Алексеевна Озерская, этому уже я сама свидетельница. Она отлично поняла характер Арсения Александровича… Что же до самой Т. Озерской, пусть земля ей будет пухом, то, признаюсь, мне не особенно по сердцу женщины этого типа: крупные, твёрдые, тёртые, экономически-житейски целенаправленные, этакие «бабы за рулём». Особенно мне было неприятно в Татьяне то, как она подчёркивала детскую беспомощность, детскую зависимость Арсения Александровича от неё, даже в некотором смысле культивировала в нём эту беспомощную зависимость. И уже последние годы жизни, как мне рассказывали, Арсений Александрович совершенно не мог без неё обходиться и, если она ненадолго отлучалась, оглядывался и твердил: «Где Таня, где Таня?». Но надо воздать должное Татьяне Алексеевне Озерской. Она долгие годы непечатающемуся поэту почти ежедневно повторяла: «Арсюша, ты — гений!». Об этом мне неоднократно (а скорее всего — себе) напоминал Тарковский именно тогда, когда был удручён какой-нибудь Татьяниной грубостью. А как долгие годы непечатающийся поэт нуждался в такой поддержке — «Арсюша, ты — гений», — и говорить нечего! Возможно, благодаря именно тем чертам характера Озерской, которые мне противопоказаны, вышли в свет книги «Перед снегом», «Земле — земное».

Олег Николаевич Писаржевский, писатель и публицист, сказал о Татьяне Алексеевне: «Красота женская — понятие относительное, а вот порода — это бесспорно. В Тане порода чувствуется и на расстоянии, и при близком знакомстве».

Стихи в тетрадях

Мало ли на свете

Мне дано чужого, —

Не пред всем в ответе

Музыка и слово.

А напев случайный,

А стихи — на что мне?

Жить без глупой тайны

Легче и бездомной.

И какая малость

От неё осталась, —

Разве только жалость,

Чтобы сердце сжалось,

Да ещё привычка

Говорить с собою,

Спор да перекличка

Памяти с судьбою…

Из интервью Марины Тарковской: «Ходили слухи, что третий брак вашего отца не был счастливым. — Пять лет он сопротивлялся этому браку, понимал, что совершает роковую ошибку. Но всё-таки не сумел преодолеть очень сильную волю этой женщины. — Быть женой талантливого человека — значит, стать добровольной жертвенницей, служить ему постоянно. — Вот этого в ней как раз и не было. Татьяна Алексеевна много работала и в бытовом смысле уделяла мало внимания папе».

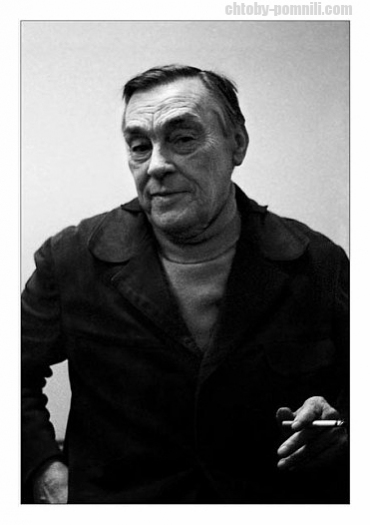

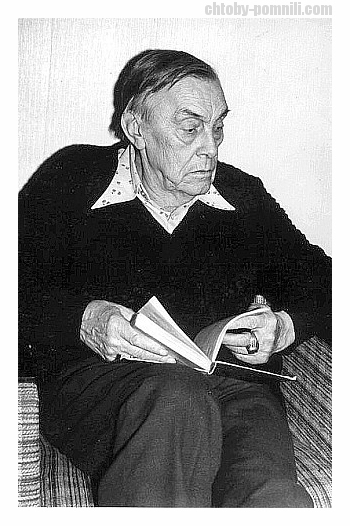

Внук поэта, Михаил Тарковский писал: «Грустная и поучительная вся эта история с дедушкой и его последней женой. Неохота даже писать об этом, потому что получилось так, что, имея квартиру на Садовой, свой дом, жили они все последние годы в казенных домах творчества и ветеранов кино. Помню дедушку сидящим в уже какой-то старческой вековой полудреме с какой-нибудь книгой в руке. И как каждый час заходили люди, от которых он так устал за всю жизнь, что и сказать нельзя.… В общем, загадочный человек был и беззащитный…

Во время подготовки к празднованию семидесятилетия Сталина в 1949 году члены ЦК партии поручили Тарковскому, как одному из лучших советских переводчиков, сделать переводы юношеских стихов Сталина. Но вождь не одобрил идеи издания своих стихов, и переведенные тексты так и не были опубликованы, и летом 1950 года поэт отправился в Азербайджан вместе с дочерью Мариной, Татьяной Озерской и ее сыном Алексеем. Там он работал над переводом поэмы Разула Рзы «Ленин».

22 марта 1951 года после тяжелой болезни умерла Антонина Бохонова. На ее смерть поэт отозвался стихами «Смерть меня к похоронам...» и «Фонари».

ФОНАРИ

Мне запомнится таянье снега

Этой горькой и ранней весной,

Пьяный ветер, хлеставший с разбега

По лицу ледяною крупой,

Беспокойная близость природы,

Разорвавшей свой белый покров,

И косматые шумные воды

Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,

Фонари под холодным дождем,

И на город какие печали

Вы наслали в безумье своем,

И какою тревогою ранен,

И обидой какой уязвлен

Из-за ваших огней горожанин,

И о чем сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною

Исполняется той же тоски

И следит за свинцовой волною,

Под мостом обходящей быки?

И его, как меня, обманули

Вам подвластные тайные сны,

Чтобы легче нам было в июле

Отказаться от черной весны.

Тарковский продолжал ездить в творческие командировки, участвовал в декадах национальных литератур, встречался с поэтами и писателями, а так же занимался астрономией. В 1957 году он получил квартиру в кооперативном писательском доме у станции метро «Аэропорт». Тогда же, в 1958 году им было написано около сорока стихотворений, в том числе «Оливы», «Вечерний, сизокрылый...», «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог...» и другие. Но трагические неудачи с публикацией первой книги надолго лишили поэта желания предлагать свои стихи к изданию.