КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

ВЛАДИМИР СМОЛДЫРЕВ

Годы раннего детства Смолдырев провел счастливо. Дело в том, что он их проплавал. Отец Смолдырева был капитаном, речником. Вместе с ним мальчик несколько лет плавал на колесных грузовых и пассажирских пароходах. Плавал по Дону, по Северному Донцу, по Кубани, по Волге, по Каме. Реки, речники, маленькие пароходы, их особый труд и быт — все это просочилось в его первую книгу. Потом была школа в Ростове-на-Дону. Ростов — особый город. У его лица необщее выражение. Это город южный, шумный, промышленный и в то же время город с большой литературной традицией. Его казачий говор, его пейзажи также отстоялись в стихах Смолдырева.

В Ростове-на-Дону несколько лет тому назад Смолдырев окончил машиностроительный институт и с тех пор работает инженером-конструктором на большом подмосковном заводе.

Каждый молодой поэт, если он действительно заслуживает этого имени, тащит на Парнас свое, пережитое, доселе никогда на Парнасе не бывавшее: кто геологию, кто армию, кто родимый колхоз, кто архитектуру.

Может быть, со Смолдыревым в поэзию впервые войдут це¬хи современного большого завода, столь непохожего на завод времен Куприна и даже на завод времен Гладкова.

Пока Смолдырев к этой теме только примеривается, Он на все глядит двойным взором — инженера и поэта. Рано или поздно это принесет плоды.

Большинство стихов Смолдырева написаны без рифм. Не следует этого пугаться. Шумные обвинения нерифмованного стиха в том, что он заморского происхождения и несвойствен национальной традиции, не имеют основания. Нерифмованным стихом написаны все русские былины и многие русские песни. История рифмованного стиха в России насчитывает двести лет. История нерифмованного стиха уходит в седую старину — в Киевскую и Новгородскую Русь. Нерифмованный стих требует от поэта новых значительных мыслей и свежих чувств. Звоночки рифм иногда могут заглушить внутреннюю пустоту. В нерифмованном стихе формальных ухищрений меньше, и пустота обнаруживается скорее. Смолдырев упорно торит свою дорожку, непохожую на те, которые торят другие молодые поэты.

Он, вообще говоря, упорный человек. Написал, к примеру, одbннадцать поэм и не представил в издательство ни одной, расправился с ними самосудом. И в упрямом сочетании двух профессий, инженерной и поэтической, тоже есть что-то хорошее, надежное.

Владимир Смолдырев обойдется без пожеланий доброго пути, потому что свой путь он избрал сам.

Это путь добрый, и сойти е него поэта не заставит никакая сила.

Борис Слуцкий

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ ЛОЗЫ

40-60-е годы прошлого века в нашем Загорском районе происходил весьма примечательный общественный процесс, серьёзно повлиявший на развитие социально-культурных отношений в среде местного населения и приведший впоследствии к тому, что Загорск превратился из небольшого провинциального городка с кустарными промыслами в значительный промышленный, культурный и духовный центр Подмосковья с высокообразованной научно-технической и гуманитарной интеллигентской прослойкой в местном обществе.

Это произошло вследствие почти случайного выбора нашего подмосковного уголка для создания здесь многих важных и достаточно крупных объектов, связанных с ракетно-космической и оборонной отраслями промышленности. Вместе с ними появились научные институты и организации, а для всех этих объектов, соответственно, потребовались в массовом количестве соответствующие кадры специалистов, ученых и инженерно-технических работников разнообразных специальностей и профессий.

За короткий срок с начала 50-х и до середины 60-х годов в район прибыли из многих лучших вузов Советского Союза тысячи молодых специалистов, приезжали и опытные работники с многих родственных предприятий нашей страны. Вырастали рабочие городки и посёлки, шло большое жилищное строительство и в самом Загорске. Появились учреждения образования для подготовки нужных кадров работников из местного населения сельской или кустарной ориентации. В этих учреждениях учились потом дети приезжих, а сейчас учатся уже внуки...

Прибывшие из больших городов и культурных центров молодые специалисты, конечно, сразу повлияли на рост культурного уровня жизни в своих вновь построенных возле предприятий рабочих городках и посёлках. Это можно увидеть на примере нашего посёлка Лоза, появившегося на карте района всего полвека назад, Мне хочется рассказать читателям журнала "КСТАТИ" о некоторых замечательных людях Лозы, с которыми мне довелось жить и работать рядом на протяжении многих лет и которые внесли большой вклад в культурное развитие нашей малой родины.

Есть известный термин "шестидесятники", появившийся ещё в XIX веке после отмены крепостного права в России, которым впоследствии стали называть и людей 60-х годов XX века, причастных к большим переменам того времени в нашей стране и сформировавшихся на волне общественно-политических событий в СССР в хрущёвско-брежневский период нашей истории. Я думаю, с полным правом можно назвать "шестидесятниками" и тех нескольких героев этой публикации, с которыми я познакомлю читателей.

Владимир Смолдырев

Владимир Алексеевич Смолдырев /1939-1971/ приехал в Лозу (поселок в Подмосковье) в 1962 году молодым специалистом вместе с красавицей-женой С.К.Каминской, хрупкой, изящной женщиной. Они оба окончили Ростовский институт сельхозмашиностроения. Лоза в то время вбирала в себя лучших выпускников известных советских вузов, в основном, инженеров-механиков.

За год до этого мы с моей женой Алей приехали сюда из Баку, окончив Азербайджанский Политехнический институт. Володя со Стеллой попали в наш отдел главного конструктора, Стелла с Алей сразу подружились и дружат до сих пор. В 1963 году меня назначили руководителем группы инженеров, и Володя стал моим подчиненным. Мы сблизились ещё больше, стали общаться не только по служебным делам.

Начиная с 1962 года десятки вновь прибывших молодых специалистов стали активно влиять на культурную жизнь маленького посёлка, где до этого единственным развлечением было кино четыре раза в неделю в заводском клубе. Моя однокашница по институту Л.П.Юрасова организовала при клубе народную библиотеку, для которой подарил списанные книги головной московский институт и принесли из домашних библиотек сами молодые специалисты.

Появилась художественная самодеятельность, что было тогда очень модным явлением по всей стране. Как-то министр культуры в хрущевском правительстве Е.А.Фурцева высказалась, что профессиональные театры и актеры не нужны, а надо развивать народные театры и художественную самодеятельность. Кто-то ехидно спросил у неё: "А Вы, Екатерина Алексеевна, пошли бы на приём к самодеятельному гинекологу?" И театры, слава Богу, остались...

С 1963 года в Лозе стали проводиться ежегодные смотры-конкурсы художественной самодеятельности коллективов заводских цехов и отделов, и наш ОГК сразу стал победителем. Володя Смолдырев, Володя Рянцев, Валерий Куняев и многие другие молодые инженеры были в числе самых активных организаторов прекрасного концерта. Я в том концерте спел три красивых песни. За победу нас наградили экскурсионной поездкой в Ригу на служебных автобусах.

В том же 1963 году В.Смолдырев стал инициатором и организатором первой выставки живописи и художественной фотографии в нашем клубе. Оказалось, что он прекрасно рисует акварелью и маслом. Замечательным художником был и В.Рянцев, а Валерий Куняев делал чудесные фотографии, равняясь на модный тогда журнал "Чешское фото". Об этих талантливых инженерах я расскажу позже.

Выставка прошла с большим успехом, выявила много других местных талантов. О ней хорошо отозвались побывавшие тогда у нас в гостях загорские художники Беляев, Сандырев, Барченков. Несколько лет подряд каждую осень наш клуб превращался в интереснейший вернисаж, в котором участвовали даже наши коллеги из Москвы. При клубе открылась художественная студия, которой руководил Володя Рянцев, из неё потом вышли несколько очень талантливых лозовских ребят-художников. Часто проводились вечера поэзии и музыки, организатором их был В.Смолдырев.

А как-то уже в 1966 году Володя протянул мне несколько машинописных листков: "Посмотри, старик, подправь, если что не так..." Это были стихи, он собирался послать их в газету "Московский комсомолец". Меня удивило отсутствие рифм и ритма, но тексты при чтении странным образом вызывали живописные ассоциации в голове, например:

Я копаю картофель

и клубни в гремучие вёдра кидаю.

Я знаю,

наполнившись,

вёдра мои затихнут,

как женщины-хохотуньи,

забеременев,

затихают...

Я поставил в стихах несколько отсутствовавших запятых, исправил опечатки. Когда сказал Володе о своем впечатлении, он прочёл мне целую лекцию о "белых" стихах И.Бунина, о модных течениях в современном стихосложении, об известных западных поэтах У.Уитмене и П.Элюаре, о других, пишущих нерифмованные стихи. Я был сражён его эрудицией. Потом стихи вышли в газете, и Володя подарил мне её на память. Храню этот пожелтевший номер "Московского комсомольца" (№ 271 за 23 ноября 1966 года) до сих пор, поскольку теперь уже все знают замечательного нашего поэта-загорчанина Владимира Смолдырева.

"Когда б вы знали, из какого сора растут стихи ..." — написала А. Ахматова. Меня тоже поражало в стихах В. Смолдырева, как он умудрялся из обычных житейских ситуаций "лепить" неплохое стихотворение.

В подвале, в темноте, в сыром подвале

картофельные клубни зимовали ...

И далее шёл прекрасный философский текст, как эти клубни, почуяв наступление весны, напрасно выбрасывают к потолку подвала свои белые побеги. Мы с Володей вместе хранили по паре мешков картошки на зиму у нашей сотрудницы, жившей в коттедже с погребом. Я не поэт, а он сочинил великолепное стихотворение.

Над Володей взял шефство известный поэт Борис Слуцкий, который помогал тогда многим молодым поэтам, продвигая их в печать, на радио и телевидение. Я помню одну из телепередач по ЦТ с участием В. Смолдырева. Потом он стал сотрудничать с журналом "Сельская молодежь", выпускавшим приключенческий альманах "Подвиг", очень популярный тогда в стране, Володя был редактором-составителем этого альманаха. В 1966 году подборка стихов В.А.Смолдырева "Акварель" вышла в поэтическом сборнике молодых поэтов "Костры".

К этому времени он уже решил уходить из инженеров и всерьёз заняться литературным творчеством. Вместе с несколькими литераторами Загорска, которые потом стали его друзьями, — А.Чиковым, В.Жегловым, В.Сосиным — Володя организовал в городе клуб для молодых и начинающих поэтов, который впоследствии вырос в литературное объединение "Свиток". Сейчас можно сказать, что многие наши местные поэты вышли из "Свитка", например, Надежда Коган, тоже живущая в Лозе. Одно время этим объединением руководил А.С.Горловский.

Работу Володя тогда нашёл в горкоме комсомола инструктором и параллельно трудился в московском издательстве "Молодая гвардия" рецензентом. В этот период пошли нелады в семье, Володя ушёл от Стеллы, оставив ей с маленькой дочерью Ладой лозовскую квартиру, и поселился у какой-то бабки в Хотькове. Потом, в 1971 году это сыграло в его судьбе роковую роль...

В конце 1969 года В.Смолдырев подготовил к изданию книжку стихов "Спираль Архимеда". Весной 1970 года вышли её сигнальные экземпляры. Так случилось, что однажды мы с Алей ехали в Москву на электричке, и в Хотьково в наш вагон сел Володя, которого я уже давно не видел. Мы интересно пообщались, потом он открыл портфель и вынул маленькую книжечку, что-то в ней написал и протянул мне. Это была "Спираль Архимеда" с его фотографией на внутренней стороне обложки (потом, когда уже после его смерти в 1971 году вышел основной тираж, портрета Володи в книжке почему-то не было). "Эльчиевым с уважением. Автор В.Смолдырев. 16 апреля 1970 г." — прочитал я надпись.

Зная его образ жизни в последние годы, а жизнь эта была холостяцкая, безалаберная, с частыми выпивками, я сказал ему: "Володя, я тебя от души поздравляю с первой книгой, очень рад за тебя. Раз уж у тебя есть, как говорят, искра Божья, талант поэта, — береги себя, ещё не одну книжку напечатаешь!" "Да что ты, старик, — ответил он, — все поэты умирали молодыми..." Я вспомнил, как несколько лет назад он читал своё стихотворение, где была строчка "Мне двадцать семь, пора под пистолет" — намёк на лермонтовскую дуэль. Какой-то холодок предчувствия повеял у меня в груди... Всю жизнь я потом вспоминал нашу, как оказалось, последнюю встречу и поражался её случайностью.

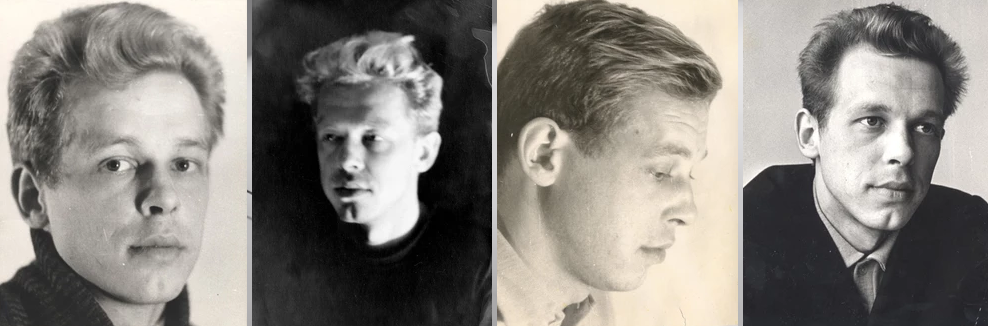

Все сослуживцы, пока он у нас работал, любили Володю за лёгкий весёлый характер, общительность, умение вовремя пошутить своеобразным южным, донским говорком. Вид у него с кудрявой светлой шевелюрой был "есенистый". Красивым женщинам и девушкам он при встрече обязательно говорил "целую ручки". Почти сразу мы дали Володе шутливое прозвище "мужчина", оно прочно к нему приклеилось. Дело в том, что он, насмотревшись, видимо, модных тогда ковбойских фильмов, часто повторял, что "настоящий мужчина должен быть груб, волосат и вонюч", то есть пахнуть потом, вином и табаком. Сам он, конечно, тоже курил. Удивительно, но в то время я как-то прочитал в газете, что в Америке стало модно безволосым на груди мужчинам пользоваться специальными париками, а какая-то фирма выпустила "мужские духи" с ароматом конского пота и табачного дыма! Так что Володя оказался прав.

Жизнь его оборвалась рано и до обидного нелепо. Сильно простудившись, он не обратился к врачу, "лечился" сам водкой, в несколько дней схватил сильнейшую пневмонию и, живя в одиночестве, остался без помощи, потерял сознание и умер в беспамятстве 9 марта 1971 года. Похоронили его на Хотьковском кладбище.

Его помнят очень многие в Лозе и Сергиевом Посаде. К юбилеям поэта в 1989 и 1999 годах выходили специальные выпуски альманахов "Старый город" и "Кладезь" в газете "Вперёд". Друзья В.Смолдырева через сергиево-посадский комитет по культуре выпустили в 1996 году к 25-летию кончины поэта книгу стихов "Запах клевера", включившую и вершину его творчества "Венок несонетов". В замечательных текстах предисловий В.Сосина, В.Жеглова и В.Паршина дана высокая оценка рано угасшему таланту. Тогда же вышла полоса газеты "Вперёд", посвящённая В.Смолдыреву. Писал о поэте и её же "Краеведческий вестник" в 2004 году, отмечая его 65-летие. В 2006 году к 35-й годовщине смерти Володи "Вперёд напечатал мою статью о нём в альманахе "Кладезь". В 2001 году в рамках поэтического конкурса "Посадская лира" учреждена литературная премия его имени для молодых поэтов нашего города.

Мне часто кажется, что если бы Володя не ушел из нашего предприятия, он жил бы до сих пор, и в будущем году мы отмечали бы его семидесятилетие...

Владимир Эльчиев

ХЛЕБ

У меня на столе хлеб лежит

заварной и горчичный.

Заварной —

серый,

цвета солдатской шинели,

горчичный —

желтый,

цвета вечерних лун.

У меня на столе, сколько я помню

себя, всегда лежал хлеб. Он

лежал батонами, и круглыми,

похожими на приплюснутую копну

хлебами, и коричневыми,

красновато-коричневыми

параллелепипедами.

Было время — он лежал ломтиками. Пять

ломтиков на весь день

на всю нашу семью из пяти человек. Но

все-таки он лежал.

Исчезновение хлеба

для меня противоестественно,

как исчезновение солнца,

как исчезновение самого себя.

У меня на столе хлеб лежит.

Приходит обедать моя семья. Отец

любит заварной — серый,

цвета солдатской шинели. Сестры

любят горчичный — желтый,

цвета вечерних лун.

КАРАНДАШИ

Чадила керосинка по ночам.

Она была придумана из гильзы.

Ее латунь поблескивала тускло,

и красноватый язычок над нею,

как лист осенний, трепетал.

Ночами мама из кпеенки

детские передники кроила,

тесемкой обшивала по краям

и утром уходила к поездам.

Я просыпался и бежал на барахолку.

Среди людей, снующих

на земле,

сидели инвалиды и старухи.

На тряпках, на дырявых мешковинах

лежали разные ненужные предметы:

и книга в толстокором переплете,

и примуса головка, и открытки.

А я хотел иметь карандаши,

такие, как у однорукого солдата.

В коробке. Разноцветные и длинные.

Заточенные грифели дразнили.

Я, как слепой, ощупывал коробку

и, пробуя цвета карандашей,

фигурки на ладони рисовал.

Я так хотел иметь карандаши!

И ночь нарисовать, и керосинку,

и красноватый язычок над нею,

как лист осенний.

В толчее

я маму находил.

Она стояла,

поникшая,

среди солдат проезжих,

и на груди блестел, как полумесяц,

клеенчатый передник, и солдаты

курили, обжигаясь, самокрутки.

Я так хотел иметь карандаши!

И ночь нарисовать и керосинку,

а мама гладила меня по голове

и говорила:

— Уходи отсюда!

Был год сорок шестой.

Над барахолкой

истошно

голосили паровозы,

и я смотрел на маму снизу вверх

и видел — губы мамины дрожали...

* * *

А мама моя вышивала старинные замки,

нелепые замки в диковинных пышных лесах.

Там свет стеариновый трогал пустынные залы,

и чуткая лань удивленье носила в глазах.

И голос серебряный, сонной листвою процежен,

До полночи плакал в высоком и узком окне,

и в замке жила, словно белая астра, принцесса,

которую мама пророчила мне.

А в кухне, съедая лохматую мыльную пену,

кипело, ворочаясь, в цинковых ведрах белье,

и мама беззвучно шептала солдатскую песню,

и пахли бельем белоснежные руки ее.

КИПЯТОК

Мы были предоставлены вокзалам,

где краны медные, окутанные паром,

как будто клювы хищные, краснели,

и очередь гремела котелками,

и паровозы шумно выдыхали

проглоченные за ночь километры.

Из пепла, из окопов и землянок,

из городов и деревень бездомных

Россия жадно к кипятку тянулась,

озябшие ладони потирая

и валенками хлопая.

Я видел контуженного бога той России —

бритоголового истопника.

В складских полуразрушенных сараях,

похожих на скелеты рыб гигантских,

трясущимися длинными руками

он собирал фанеру, тряпки, доски,

картонные коробки и плакаты,

амбарные исписанные книги.

Он прижимал к груди находки эти

и нес в каморку их, где возвышался

на каупер похожий кипятильник.

Жестокие,

воинственные дети,

что знали мы,

когда его следили,

за груды щебня спрятавшись в сарае,

что знали мы,

когда кусок фанеры

ему кидали под ноги

и, вздрогнув,

он торопливо подбирал фанеру?!

Жестокие,

воинственные дети,

что знали мы, когда ему вдогонку

«Кривой!» кричали хором,

а Россия,

Россия жадно к кипятку тянулась

и губы в трещинах глубоких

обжигала?

* * *

Где-то в детстве

качали меня золотые березы

и спускали на землю

меж листьев и хлещущих веток.

А потом я об этом

у Фроста читал

и подумал о том,

что березы

везде остаются березами.

А потом почему-то

я вспомнил березы в Освенциме

и подумал о том,

что, наверно, на них

никогда не катались мальчишки...

ЗАПАХ КЛЕВЕРА

Запах клевера будит меня.

Он плывет по деревне

на крыльях рассвета

и в комнату нашу

приносит дыхание утра.

Уже в полудреме я чувствую —

все на своих местах:

небо — над крышами,

стол, за которым работаю — у окна,

женщина с тонкими пальцами —

возле округлого зеркала.

И являются мне

луговые разливы России

и вся она,

милая и голубая,

существующая во мне и вокруг меня,

рядом со мною и вдалеке от меня.

Я ощущаю ее отчетливо,

так же отчетливо,

как теплоту подоконника,

холод стекла

и тяжесть влажных штор.

Я ощущаю ее, как солнце, —

Кожей,

глазами,

сердцем.

И пока не погаснет во мне

это ощущение,

дни мои будут наполнены светом

вне связи с погодой

и прочими мелочами.

* * *

Умирают бойцы

на траве,

на болотных осоках,

у излучин речных

на колючем и влажном песке,

и приходит закат,

и стоит в карауле высоком,

и живую звезду

в догорающей держит руке.

И стихает над миром

движение волн беспокойных,

и плакучие ивы

роняют седую листву,

и бредут по степи

одинокие

белые кони

и губами солеными

горькую

щиплют траву.

* * *

Передавали о полете к Марсу.

Женщины с тяжелыми руками

стояли у репродуктора,

из упругих колясок

в небо

смотрели младенцы,

и звезды,

как посадочные знаки,

лежали в небе.

* * *

У колодезей, у колонок

солнце охало раскаленно.

Бабы ведрами пустыми громыхали,

солнце к лужам голубым не пускали.

Проходила девочка,

воды зачерпнула,

в солнце

воду

из ладоней

плеснула.

У колодезей, у колонок

солнце фыркает, как теленок.

* * *

Светлеют за окном наклонные дожди,

и почки, как взъерошенные птицы,

сидят в узлах голубоватых веток,

и степь вдали лежит, распространяя

лиловый запах первой борозды.

* * *

У нас во дворе

вырастает подсолнух,

конопатый

и волосы желтые

и всегда перепутанные.

Одним лучом

солнце держит его за подбородок,

другими — старается расчесать его волосы.

Подсолнух мотает головой,

хнычет

и вытягивает сухощавую шею,

завидуя мальчишкам, гоняющим мяч.

Ему тоже хочется

пылить босыми ногами

и кричать отчаянно, до хрипоты:

— Пасуй мне!

Но солнце крепко держит его за подбородок.

Я почему-то думаю о том,

что все мы,

внешне такие разные,

похожи на этот подсолнух.

А солнце,

пока я думаю,

скрывается за длинные,

как товарные поезда, сараи,

так и не расчесав перепутанные волосы

подсолнуха.

* * *

Пока тиха и ласкова река,

пока туманны утренние ивы,

мои гребцы выносят на руках

байдарки узкотелые, как иглы.

Мои гребцы послушны и легки,

и, придержав байдарку у причала,

я улыбнусь одной из них прощально

и отпущу ее во власть реки.

И темный след, похожий на крыло,

уже ласкает бронзовые днища,

и вдалеке у солнечного диска

пропеллерное вспыхнуло весло.

Я узнаю среди других гребцов

ее изящный, чуть неровный почерк,

и падают в реку веснушки почек,

и власть реки сильнее власти слов.

* * *

Твои костры потухли и остыли,

и сеть твоя, поставленная на ночь,

дугою напряженной изогнулась.

Ты пробудился, втягиваешь в ноздри

пахучее и пасмурное утро,

и входит степь в твои глаза и мысли

влажной бесконечностью пространства,

и в теплом небе,

как во сне ребенок,

парит планер.

В ГОРАХ

Исходит острый запах от земли,

и валунами рюкзаки лежат,

и кизил барабанит по крыше.

В ущельях

танцует ливень,

в зубах — голубая молния,

и возникают мысли о единстве людей и гор,

и песню альпинистов

поет сосед...

ВЕЧЕРНЕЕ

Не землю

тихо

опускался вечер.

Домов распахнутые окна,

как перепончатые крылья, трепетали,

и где-то длинные, задумчивые пальцы

любили скрипку.

И звуки улетали вертикально,

и яблони за звуками тянулись,

и над бахчою восходили дыни,

блестящие и круглые, как луны.

СОЛОВЬИ

Д.Тер-Марнарьяну

Они трещат над перекатами,

над лесом свищут до утра,

как будто в клювах перекатывают

литые капли серебра.

И я замру, и я послушаю

над зачарованной рекой

и ветку вербную плакучую

сломаю лунною рукой.

Сойдутся бакены, мигая,

и на песчаном берегу

я напишу стихи, макая

перо плакучее в реку.

* * *

Монотонно скрипят уключины.

Гребет Илья.

У Ильи изрытое оспой лицо.

Когда я смотрю на его лицо,

я почему-то вспоминаю

изрытые пулями стены

послевоенных домов.

Мы выгребаем к Черному яру.

На Дону что ни яр —

называется Черным.

У Черного яра

стоят шалаши,

и на веревках мелкие рыбешки,

похожие на детские флажки,

под солнцем сохнут,

и в Дон впадает узкая протока,

и вдоль протоки копны сена,

как древнее становище, стоят.

Мы проплываем мимо шалашей,

ныряем в протоку,

и мальки,

напуганные нашим появлением,

веером разлетаются во все стороны.

Илья берет вилы,

упирается босыми ногами в днище

и начинает на баркас метать сено.

Растет копна,

вырастая выше меня,

лицо у Ильи раскраснелось,

и в ямках, оставленных оспой,

возникли капельки пота.

А я, упирая в грунт весло,

увидел: упала в протоку

сухая травинка

и поплыла впадать в Дон.

И почувствовал я,

удто все,

что я видел и слышал,

как эта травинка,

плывет и впадает в Дон.

* * *

Прислонялись лодки к берегам,

преклонялись ивы перед солнцем,

отвечала пристань петухам

колоколом сонным.

Солнце поднималось из реки.

На зеленых пассажирских линиях

водяные мчались пауки

катерами на подводных крыльях.

* * *

В. Пешкову

Ты выйди в степь, на берег той протоки,

где утро по воде скользит лучом продольным,

где заводи покрыты едкой зеленью.

Ты удочку закинь и ляг на землю,

холодные тебя обступят стебли.

Пускай твою приманку линь колеблет

и сладко губы в трубочку вытягивает.

А ты лежи и слушай, как выталкивает

свои соцветья бледные куга,

а ты следи с тревогой неосознанной,

как над землею семя невесомое

летит, само не ведая куда...

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Осенний день ступал по Подмосковью.

Вдоль горизонта пели электрички,

и на платформах юная Россия

стояла с непокрытой головою,

в глубокие зрачки вбирая небо.

И было тихо, как в читальном зале,

и листья капали с берез.

СКАЗКА О МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАЧТЕ

И пришла в березовый лес

металлическая мачта:

заклепками скреплена,

нитрокраской побелена.

Расставила мачта

четыре ноги,

раскинула

короткие руки,

приняла в руки провода,

и распустились на ветру,

как сережки,

пластмассовые изоляторы.

— Какая уродливая береза! —

воскликнули березы

и отвернулись перешептываясь.

А где-то невдалеке

вздрогнули

непонятные березам роторы,

запели

пронзительно,

как электроинструменты,

трансформаторы.

И люди

указывали пальцами на мачту

и говорили:

— Вот она, красавица! —

Мачта услышала

и зарумянилась,

а березы поникли завидуя.

Однажды упрямый парень

назначил девчонке свидание возле мачты.

Мачта торжествовала и смущалась.

Ей было приятно и неудобно.

И жалела мачта березы:

они стояли совсем-совсем сгорбленные,

как старушки в зеленых платках.

А девчонка

долго смотрела запрокинутыми глазами

в лицо парня,

а потом увела его

робко-робко,

будто готовая в любой момент

повернуть обратно,

увела его под березы.

И распустились на ветру

огромные, как изоляторы,

сережки.

СКАЗКА О НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ

В лесу

на полянке

жила некрасивая елка.

Она была молоденькая-молоденькая,

совсем еще девочка,

худенькая-худенькая,

почти прозрачная,

ветви у нее

торчали нелепо во все стороны,

как перья птенца,

и грудь у нее

была маленькая,

острая.

Ночью

она срывала с неба белую звезду,

украшала ею свою головку

и кружила по полянке.

И полянка

казалась ей затененной залой,

и хрупкий наст —

отполированным паркетом, и

луна —

ртутным стеклянным шаром,

и снег то осыпал ее

разноцветными кружочками конфетти,

то обвивал узкими лентами серпантина.

Она кружила,

и шишки ее

перезванивали

и зажигались оранжевыми лампочками.

Ах, как хотела она быть новогодней елкой!

А рядом

стояли женщины-елки,

ядовито-изумрудные,

будто налитые густым раствором

медного купороса.

Они стояли

и покачивали

крепкими бедрами

и высокими

ворсистыми

модными

снежными

шапками.

В лес приходили мужчины.

Подрубленные ожиданием,

падали им на плечи

женщины-елки,

тихо

радостно

охнув.

Один постоял около некрасивой елки

и сказал:

— Тощая какая!

Точь-в-точь моя Аленка! —

Ах, как захотелось елке

увидеть его Аленку,

увидеть,

уколоть морозными иглами

и засмеяться заливистым

зеленым смехом!

Но мужчина ушел

и больше не вернулся.

И опять кружила по полянке некрасивая елка,

и полянка казалась ей затененной залой,

и хрупкий наст —

отполированным паркетом,

и луна —

ртутным стеклянным шаром,

и снег то осыпал ее

разноцветными кружочками конфетти,

то обвивал узкими лентами серпантина.

Она кружила,

и шишки ее

перезванивали

и зажигались оранжевыми лампочками.

Но это было ночью.

А ночью никто не приходил в лес.

КОЧУЮЩИЕ ОСТРОВА

Когда июль войдет в свои права

и, измельчав, река теряет силы,

кочующие в дельте острова

песчаные показывают спины.

И, просыхая, нежатся они,

и стрекоза, стрекочущая сонно,

летит над ними в плавни, в камыши,

глаза бессмысленные выпучив на солнце.

Но в полночь, прикрываясь темнотой,

низовый ветер — ветер непогоды

широкой грудью ляжет над рекой

и двинет вспять взлохмаченные воды.

И, прошуршав прощальные слова,

оплакав ласку сгинувшего зноя,

кочующие в дельте острова

на дно ныряют и кочуют снова.

СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

Это церковь-игрушка,

церковь, которую можно

положить в карман,

как полупроводниковый приемник,

и носить за собою, и слушать,

как поют золотые кресты

и перетенькивают купола.

А еще эту церковь,

вернувшись в деревню,

можно достать из кармана,

и поставить ее на ладонь,

и при этом выдохнуть:

— Чудо!

Может быть, именно поэтому

забывала Россия о боге,

с Красной площади глядя

на эту церковь.

ГОРОД ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Трамваи плыли по облакам.

На лоснящихся шпалах

сидели ремонтники,

и на лопатах, вогнанных в землю,

висели их мокрые кепки.

Овощные ларьки

в темно-зеленых потеках

стояли, будто сказочные домики,

и азиатскими пахли дынями.

Удивленная девочка

прижимала к груди

узконосые новые туфли

кофейного цвета.

Рыжеватые капли слетали с деревьев,

и дети ловили ладонями капли

и вечернее низкое солнце

в блестящих несли волосах.

БАЗАР. ЦВЕТОЧНЫЕ РЯДЫ

В надежно скроенные лифчики,

рублями сочными хрустя,

суют торговки руки липкие,

как у распятого Христа.

Русалки корчатся настенные,

лихие возчики кричат,

в корзины вдавленные степи

тюльпанами кровоточат.

Букеты скомканной сирени

среди решетчатых оград

ревут зловещими сиренами,

как осажденный Ленинград.

Торгуют росами и ливнями.

И разворованная вновь

уходит в розовые лифчики

чужая робкая любовь.

Здесь не бывает солнце синим.

Здесь не бывает синих слов.

Здесь нет и не было России.

Здесь нет и не было цветов.

* * *

Б. С.

В подвале,

в темноте,

в сыром подвале

картофельные клубни зимовали.

Лежали, грудой свалены в углу,

и кожура шершавая, как кожа,

следы земли коричневой хранила,

и в углублениях, похожих на глазницы,

зародыши ботвы дремали сочной.

В подвале,

в темноте,

в сыром подвале

картофельные клубни зимовали.

Над ними — потолки, цемент, известка,

пружинящие швеллерные балки,

перины на паркет роняли перья,

и керогазы жирные чадили.

Лежали клубни

и чутьем звериным,

инстинктом, недоступным человеку,

улавливали времени вращенье:

восходы, и закаты, и орбиту

планеты —

все улавливали клубни

сквозь потолки и швеллерные балки.

Однажды вышла из дому девчонка,

ладошками потрогала сосульку.

— Кап-кап!

Синь-сон! —

ответила сосулька

и голубую обрела прозрачность.

И клубни, вдруг не вытерпев, ошиблись.

Они буграстые раздули ноздри,

и тело, как роженицы, напрягли,

и выпустили бледные побеги.

Как будто мышцы, кожура одрябла.

Побеги скорость бурно набирали,

искали корку вымышленной почвы

и не могли никак ее найти.

И понимали клубни, что ошиблись.

Но, тайною измучены надеждой,

они крахмал последний выжимали,

уродуя себя невозвратимо,

побеги посылали прямо к солнцу —

навстречу потолкам и керогазам.

СТИХИ О МАНДАРИНАХ

Молча падает снег.

Медленно мы сдираем кожуру,

изрытую мелкими,

почти микроскопическими точками.

Мы обнажаем дольчатое солнце,

стянутое, как Земля меридианами,

белыми волокнами.

Если вдруг мы прокалываем

тонкую пергаментную пленку,

тотчас на наши пальцы

стекает прозрачный сок,

и пальцы впитывают

йодистый запах моря.

Молча падает снег.

Помнишь, у Гогена:

«Откуда мы приходим?

Кто мы?

Куда идем?»

Я знаю —

вслух мы не задаем себе

подобных вопросов.

Мы отмахиваемся от них,

как от мух назойливых и липких.

Помнишь,

голубой студенистый бог

и мандариновые тела,

помнишь?

Молча падает снег.

Ты, наверное, скажешь,

что я ищу

случайные

и потому неверные

связи вещей.

Наверное, ты скажешь так

и, к сожалению,

наверное, будешь права.

Молча падает снег.

Помнишь, у Паустовского:

«Солнце растапливало краски

на его картинах».

Как ты думаешь,

знаем ли мы солнце,

хотя бы одну,

самую маленькую

его дольку?

Как ты думаешь?

Знаем?

Все-таки мы южане.

Молча падает снег.

Медленно

мы сдираем кожуру,

изрытую мелкими, п

очти микроскопическими

точками...

ЛУННЫЙ СВЕТ

В концерте исполняли Дебюсси.

Скрипач был стар и тучен,

отвисшие щеки его колыхались,

и скрипка в его руках

казалась маленькой

гуттаперчевой куклой.

Едва поплыл смычок,

в зал проникла луна.

Она застыла высоко под потолком,

белая с голубоватым отливом,

и пятна лунного света

пошли по залу,

и зал растворился в них.

Только скрипач

и его гуттаперчевая кукла

оставались раздражающе плотными,

материальными,

лишними.

ФОТОЭТЮДЫ ВЫСОКИХ ТАТР

Окна выходят в щебет синиц,

в ветер,

не слышимый,

но видимый отчетливо на деревьях.

Наспех позавтракав,

мы отправляемся в горы.

Почти у каждого из нас фотоаппарат,

и мы отчаянно стараемся

увезти с собой все, что видим...

Иссиня-черные тени

лежат на реке Вах.

Я достаю из кармана плаща экспонометр,

долго примериваюсь.

Мне нравятся эти тени.

Втайне

я надеюсь создать

что-нибудь художественное.

Не выдающееся.

Просто художественное.

Женщина с тонкой фигурой девочки

прыгает с камня на камень

и на самом высоком,

округлом,

лобастом

усаживается,

сложив на коленях руки

и опустив на руки голову,

как Аленушка Васнецова.

И тотчас несколько фотоаппаратов,

вспыхнув на солнце,

щелкают затворами,

и женщина смеется, довольная,

и я не успеваю, как всегда.

Слишком трудно сегодня снимать:

слишком много светящихся пляшущих пятен,

слишком яркое небо

и слишком случайны фотографы.

Я смотрю на сосну, заслонившую солнце.

Ствол, как бы оплавленный, течет,

и каплет золото к корням.

Я опять достаю экспонометр,

долго примериваюсь

и ловлю заслоненное солнце.

Втайне

я надеюсь создать

что-нибудь художественное.

Не выдающееся.

Просто художественное.

Кто знает, может, мне и повезет.

Надо только почувствовать связь

между выдержкой и диафрагмой.

ГЛАЗА

Идут по земле, земли не касаясь,

идут по траве, травы не касаясь,

ресницами острыми ранят солнце,

гордое солнце,

упрямое солнце.

Оно наступало.

Оно отступает.

Пламенем синим оно истекает.

А рядом фонтаны берез полыхают,

березы в неравную битву вступают.

Ветвями

наотмашь

бьют по сетчатке,

стволами

каскадными

текут по сетчатке.

Черные шрамы на стволах остаются.

Фонтаны гаснут.

Березы сдаются.

Тогда, раскрывая безлунную полночь,

приходят губы

березам на помощь.

Зовут,

обещают,

навек отвергают,

холодные веки насквозь прожигают.

Глаза отвечают пустынной улыбкой.

Глаза

сворачиваются

улиткой.

Идут по земле, земли не касаясь,

идут по траве, травы не касаясь,

звездные ветры взахлеб не глотают,

вызов далеким мирам не бросают.

Все понимают.

Все отражают.

И умирают.

Умирают.

МАТЕРЫЙ СНЕГ

В тени хребтов, на склонах Расвумчорра,

вблизи хибинских говорливых рек,

лежит

по-волчьи названный

матерым

непобежденный

прошлогодний снег.

Изъеден солнцем, водами источен,

исколот пылью, словно рудокоп,

он уползает в сумрак тощих сосен,

как уползает раненый в окоп.

И брызжут ягоды в него горячим соком,

и гибель близкую они ему сулят,

и голубым колючим частоколом

над ним во мраке высится сушняк.

Но вопреки июльским наговорам

в тени хребтов,

в долинах шумных рек

лежит

по-волчьи названный

матерым

непобедимый прошлогодний снег.

ЯБЛОНЯ

1

Замерзает яблоня,

замерзает.

Белый ветер

на ветках

мерцает.

Белый ветер

шепчет,

колдует,

обмороженные губы

целует.

Говорит:

— Я тебя спасу!

За леса,

за моря

унесу!

Подарю тебе

слово вещее,

подарю тебе

солнце вечное! —

Чувствует яблоня,

земля вздыхает,

густыми соками

земля набухает.

Отвечает яблоня:

— Я не могу! —

Остается яблоня в снегу.

2

Рядом со мною яблоня, как факел, стоит,

зелеными яблоками о землю стучит,

наклоняется, через плечо заглядывает,

перечеркнутое слово разгадывает.

Перечеркнуто слово. Не найдено.

Спрашивает яблоня:

— Зачем это надо?

Кому это надо ночами не спать,

ночами не спать, слова искать? —

Я не знаю, яблоня, зачем это надо,

я не знаю, яблоня, кому это надо,

может быть, яблокам, летящим во мгле,

может быть, синей, как ветер, земле,

может быть, девочке, прильнувшей к окну,

может быть, вовсе никому.

Луна качается,

тени колеблет,

опускается яблоня на колени,

светлые капли роняет,

над зелеными яблоками ветви ломает...

КЛАДБИЩЕ ЯНА РАЙНИСА

Над могилами

мокрые

блещут гранитные плиты,

и над каждой могилой

в гранитной плите —

фотография.

Фотографии

смотрят на мир

голубыми глазами.

Фотографиям

странно и холодно здесь,

и они изучают друг друга

и тех, кто идет между ними.

Вдалеке от могил,

на окраине смерти,

там,

где жизнь и смерть

соприкасаются

и жизнь забывает о смерти,

в центре Риги,

в кафе с деревянными стенами

тонкая девочка

пьет

свой последний

прекрасный

дымящийся кофе.

Сейчас

она выйдет на улицу,

вскрикнет,

и в округлых глазах

навсегда отразится

неоновый отблеск рекламы.

В драмтеатре

актер

с голубым утомленным лицом

сыграет последнюю роль.

В магазине молочных продуктов

последнюю ряженку

купит седой инженер.

Что такое бессмертие?

Память людей,

и не только родных или близких

по крови и духу,

но даже врагов?

Что такое бессмертие?

Стебель травы

из удобренной фосфором почвы?

Что такое бессмертие?

Свойство живых или мертвых,

а может быть,

тех и других?

Что такое бессмертие?

Счастье? Страдание? Подвиг?

Мера подвига?

Мера труда,

превращенного в подвиг?

Мера любви,

воплощенной в материю слова?

Что такое бессмертие?

Может быть,

вечное пламя

над газовой черной горелкой?

Может быть,

совершенный сосуд

для второй человеческой жизни,

похожей на дистиллированную воду,

очищенной от тюрем и любви,

от митингов, тревог, недоеданий,

от верности друзей и пуль врагов,

от болей в печени и снега на висках?

Человек — как спираль Архимеда.

Из темного сгустка,

взращенного кровью,

из капли, смиряющей

трепет озябшего сада,

он

вырастает в галактику,

в линию света,

в тончайшую нить бесконечности.

Человек — как спираль Архимеда.

Где-то в плоскости этой спирали,

зажатые между витками,

над могилами мокрые

блещут гранитные плиты.

ПИСЬМА ИЗ САЛАСПИЛСА

Саласпилс — концлагерь недалеко от Риги.

В Саласпилсе было уничтожено 100 тысяч человек» из них около трех тысяч детей.

У входа в мемориальную территорию бывшего концлагеря на бетонных воротах надпись: «За этими воротами стонет земля».

Милая,

ты никогда ничего обо мне не узнаешь.

Я в Саласпилсе,

которого после не будет,

так же не будет,

как нашего сына не будет,

так же не будет,

как дочери нашей не будет.

Вечером,

после работы,

нас загоняют в бараки.

Падает

рядом со мною

мой друг,

обессиленный Янис.

Нары промерзли,

и стены подернуты инеем,

двери и пол

заросли ледяною коростой.

Милая,

ты никогда ничего обо мне не узнаешь.

Нет у меня

ни клочочка бумаги,

ни даже гвоздя,

чтоб письмо на стене нацарапать.

Все-таки

вечером,

после работы,

когда засыпают скелеты

(ты не сердись,

мы действительно больше не люди,

мы просто скелеты),

я вспоминаю тебя

и пишу тебе письма,

устные письма,

бесследные письма,

которых никто не увидит,

письма, которых никто никогда не услышит,

мертворожденные

и безымянные письма...

........................................

В Пампури нынче,

наверное,

очень пустынно.

Сосны гудят

и качают белесые кроны,

мягко блестит

утомленное бурями море,

синими кляксами

вмерзли медузы в песок.

Милая,

что разбудило тебя

в ту далекую ясную ночь,

когда, устав от солнца и песка,

мы спали под колючим одеялом,

спали рядом,

вдвоем,

ощущая сквозь сон

теплоту загорелого тела?

Что это было?

Быть может, впервые

девочка наша

толкнула тебя изнутри,

и счастливое солнце

возникло в ночи

и тебя ослепило?

А может быть, нечто другое?

Страх?

Неожиданный страх —

подключение мощного тока

к уснувшему мозгу...

Страх,

неожиданный страх,

от него я однажды проснулся

здесь,

в Саласпилсе,

в промерзшем полночном бараке.

Мне показалось:

ты рядом!

Со мною!

В бараке!

Все, что угодно,

но только не это!

Не это!

В детском бараке

пятые сутки

плачут голодные дети.

Плачут!

Уже не кричат!

Только плачут!

Тихо!

Чуть слышно!

Едва различимо!

Кошмарно!

В детском бараке

пятые сутки

плачут голодные дети,

но к ним никого не пускают.

Заперли их,

и не кормят,

и больше не будут кормить.

Янис лежит напряженный,

лицо у него заострилось.

Волосы

то ли сквозняк шевелит,

то ли ужас.

В детском бараке

пятые сутки

плачут голодные дети.

В тех,

кто рванется к бараку,

стреляют.

Утром

сегодня

подругу убили твою.

Помнишь,

такая,

с кудряшками мелкими,

Рута?

Кто-то из девочек

крикнул пронзительно:

«Мама!»

..............................

Возле барака

у нас

ежедневно

висит мертвец.

Возле барака

в назидание всем,

кто пытается думать о жизни,

установлена виселица,

и на ней

ежедневно

висит мертвец.

Новый,

чудовищно новый,

он смотрит на нас

ледяными глазами.

Вешают,

видимо, ночью,

а может быть, рано утром.

К вечеру

тело уже успевает промерзнуть.

Кажется,

тронь —

и оно зазвенит,

мелодично и тонко,

как будто хрустальный сосуд.

Гунны?!

Нет!

Гунны, наверное,

были гуманней!

Неужели у тех, кто вешает,

есть женщины,

которые их любят?

Неужели у тех, кто расстреливает,

есть матери,

которые их ждут?

Неужели вот этот,

стоящий сейчас с автоматом,

некогда

в небо

подбрасывал теплый комочек —

дочку свою или сына?

Господи!

Разве природа

настолько глупа,

чтобы дать им способность к зачатию?

Возле барака

у нас

ежедневно

висит мертвец.

Нынче

висит

Янис.

Завтра,

быть может,

буду висеть я...

................

Что же мы делаем, милая?

Если б ты знала!

Носим по кругу,

цепочкой,

огромные камни.

Носим без цели,

а впрочем, ну как же без цели?!

Носим во имя того,

чтоб скорее подохнуть.

Это у них

называется крупно:

«Работа».

Это у нас

называется —

«Смерть».

Носим свою смерть.

Носим во имя того,

чтобы выжить,

но это почти невозможно.

Греческий миф

для меня превратился в реальность...

Скрипки возникли,

заплакали «Ave Maria».

Трубы органа,

как бомбы,

вонзаются в землю.

Ave Maria —

размытые контуры счастья.

Где это было?

Когда это было?

Не помню.

Ave Maria —

песок золотой на лодыжках...

Ave Maria —

с тех пор миновали столетья...

Милая, помнишь...

Но, господи,

как он тяжел, этот камень!..

Милая,

кажется, я не дойду,

не сумею...

Не обижайся...

Прости меня...

Не обижайся...

Сколько я мог,

я носил этот проклятый камень...

................................

ВДОВИЙ ПРАЗДНИК

Вдовий праздник сегодня

в деревне Мутовки,

бабы нынче напьются

похлеще твоих мужиков.

На широком столе

пламенеют бутылки перцовки,

лиловеют в тарелках

ослизлые груды грибов.

Вот и месяц взошел,

и речушка звезду закачала,

лихорадкой вечерней

траву обметала роса.

— Наливай, Агриппина,

по стопке махнем для начала!

Да уймись ты, уймись,

не косись на свои образа.

Вседержитель господь,

ясноокий угодник Никола,

что ты делал тогда,

когда в сорок каком-то году

загибался Иван

в заметеленных русских окопах,

ни к тебе, ни ко мне

не пуская лихую беду?!

Развернулись меха,

радиола, осекшись, умолкла,

половицы гудят,

соловеют и плачут глаза,

и столпились мальчишки,

столпились у окон

и смотрят

как по лугу летит

голубая,

как иней,

коса...

...Распушись, моя ветла!

Пойте, зяблики!

Я бы все перенесла —

ночью зябко.

Так и чудится — в избе

кто-то ходит,

места, бедному, себе

не находит.

Ой ты, бледная заря,

ночи длинные,

в небе звездочки горят —

очи синие...

На российской земле

от великих верховий Амура

до калмыцких степей,

где полынью пропахший кумыс,

сколько их,

деревенек

бревенчато-сирых

и хмурых,

вот таких, как Мутовки,

сегодня гуляющих вдрызг?!

Видно, так на роду

предначертано нам, россиянам,

поднимая детей,

прибирая природу к рукам,

видеть

бабью,

кремневую,

горькую память,

их посмертную верность

убитым своим мужикам!

Закурился туман,

жеребец но деревне процокал,

на исходе нюнь,

искрометный в ночи звездопад.

Разлетелся стакан,

разлилась

по скатерке

перцовка,

на кровавом пятне

голубые осколки дрожат...

ВОЛГОГРАДСКОЕ ПЛАМЯ

Если духом ослаб,

и высокая песня умолкла,

и надежда погасла,

и сердце плутает во мгле,

свой нехитрый багаж

собери для дороги недолгой

и ступай на поклон,

на свидание к волжской земле.

Этот город стоит

на изгибе веков быстротечных,

этот ветер трубит

на скрещении света и зла,

видишь, дети застыли

у пламени памяти вечной

и священная женщина

меч в облака вознесла!

Поклонись до земли

неизбывному горю России,

припади к роднику

героизма российских сынов,

ты почувствуешь —

в сердце воскресли уснувшие силы

и бессмертной травою

надежда прорезалась вновь.

Устыдись своего

даже самого горького горя

перед горем и мужеством

этой кровавой земли

и почувствуешь —

песня,

как лава,

терзается в горле

и огромное солнце

из крови встает и золы!

Завещай сыновьям

эту степь, от полыни седую,

ярко-синее небо,

свечение волжской волны.

Если дети твои

оскорбят эту память святую,

из могилы восстань

и детей, как врагов, прокляни!

Бели где-то опять,

оскверняя и землю и небо,

разъяренное племя

растопчет сиянье весны,

ты взойди над землею

негаснущнм факелом гнева,

волгоградское пламя,

в лицо разъяренным плесни!

Никому и нигде

не уйти от возмездия Волги!

Захлебнется безумец

потоками грозных речей!

Видишь —

дети застыли,

покуда навек не умолкнет

на планете Земля

перебранка военных мечей!

* * *

Когда я думаю о будущей войне,

я не могу себе точно представить,

что это будет такое.

Я видел,

как умирают от пули

и как, подорвавшись на мине,

летят в оглушенное небо,

и я совершенно точно

представляю себе эту смерть,

которая отнимает жизнь,

но оставляет хотя бы форму,

в которой эта жизнь существовала.

Наши любимые,

сделанные из радуг,

наши дети,

взращенные из зерен и росы

на серебристых стеблях поцелуев,

мы сами,

сделанные из долготерпения,

наши враги,

сделанные из безрассудства,

дети, н жены, и матери наших врагов

все это

вдруг

превратится в ничто,

в величайшее в мире ничто,

в вечную тень

на оплавленном камне,

в нечто,

летящее по ветру

и не имеющее даже названия.

Я понимаю, что все это

вдруг

превратится в ничто,

но я все равно

не могу себе точно представить,

что это будет такое —

будущая война.

Л люди,

живущие где-то далеко,

на Японских островах,

и знающие это,

они не могут это описать.

Их память —

как засвеченная пленка.

Апокалипсис нашего века —

отсутствие памяти.

Но самое страшное

вовсе не в этом.

Есть люди,

которые помнят

и все же хотят повторений,

и это гораздо страшней,

чем отсутствие памяти.

Когда я думаю о будущей войне,

я не могу себе точно представить,

что это будет такое.

Я не могу

представить ничто, как реальность.

Я не хочу

представлять человека пеплом,

летящим по ветру.

Я живу для того,

чтобы вырастить деревце детства,

для того, чтобы выстроить

светлое здание веры,

для того, чтобы вычеркнуть

вечное «но» недоверий,

для того, чтобы разум,

как солнце,

снял над землей!

МОНОЛОГ ХАТЫНСКОГО КОЛОКОЛА

В марте 1943 года гитлеровцы сожгли белорусскую

деревню Хатынь. Жителей деревни загнали в сарай,

сарай обложили сеном и подожгли. Уцелел только

один старик.

Сейчас в Хатыни мемориальный комплекс. На трубах

из черного бетона, имитирующих сожженную деревню,

установлены колокола, которые вызванивают

траурную мелодию. В центре — фигура старика

с мальчиком на руках.

Горят мои леса,

горят мои равнины,

я плачу,

я зову,

я — колокол Хатыни.

Я — колокол,

моя дымится колокольня,

я — пепел,

я — огонь,

не знающий покоя.

...Ах, Елена, Елена, чернобровая синь,

ты зачем погубила золотую Хатынь?

Ты зачем угождала свекрови своей,

ты зачем нарожала троих сыновей?

Языкастое пламя. Обезумевший взгляд.

Видишь, глупая мама, ноги сына горят?

Ах, Елена, Елена, ты слышишь меня?

На горящих ногах не уйти от огня!

Помоги,

исцели

поцелуем, руками, слезой!

Убеги,

улети,

уползи за живою водой!

Лихорадочно-жёлтый

закат над Хатынью

дрожит.

Головешкою чёрной

Елена

над сыном

лежит…

Горят мои леса,

горят мои равнины,

я плачу,

я зову,

я — колокол Хатыни.

Я знаю всё, что есть,

что было и что будет.

Ещё не раз меня

кошмар войны разбудит!

На землю рухнет дым,

подрубленный под корень,

и вновь мою Хатынь

в сарай огня загонят!

Над миром голубым

воспрянет, чтобы править,

потребность убивать,

потребность жечь и грабить.

...Над лесами золотыми,

над берёзами

зажигается луна

бледно-розовая.

Бродят тени по земле,

тени лунные,

а по ним идёт старик

полоумный.

Четверть века он идёт

по болотам.

по сугробам

и медвежьим берлогам.

Чу, вы слышите,

хрустят

травы мёрзлые?

На руках у старика

внучек мёртвый!

Не пускайте вы его,

ради бога!

Полоумный,

он стоит

у порога!

Люди добрые,

не верьте,

не верьте!

Это ветер бедокурит

за дверью.

Оглушительно

хрустят

травы мёрзлые…

Четверть века

на руках

внучек

мёртвый!

Горят мои леса,

горят мои равнины,

я плачу,

я зову,

я — колокол Хатыни.

Я — колокол,

моя дымится колокольня,

я — пепел,

я — огонь,

не знающий покоя.

Не трогайте меня!

Не трогайте!

Не смейте!

Довольно —

не хочу

бессмертия

для смерти!

РАДУЙСЯ

Радуйся!

Солнце опять над землею восходит,

звери и птицы

справляют пришествие дня.

Радуйся!

В реках горят омутовые поды,

и поднимаются

темные рыбы со дна.

Радуйся!

Ливни гудят по лугам и оврагам,

дальние рощи

томятся в осеннем огне.

Радуйся!

В погребе бродит могучая брага,

чудный рисунок

блестит на морозном окне.

День незабвенный

достойно

по совести прожит,

в сумерках синих

тревожные ветры трубят,

поле твое вызревает пшеницей и рожью,

дети твои вырастают добрее тебя.

Радуйся юности!

Радуйся зрелым заботам!

Радуйся старости —

вечер печален и мил!

Радуйся!

Счастливы снова семьей и работой

люди, которым

ты некогда боль причинил.

Радуйся жизни!

Питайся любовью и светом!

Радуйся!

Вечен тобою рассыпанный свет!

Радуйся,

если тебя нарекли человеком!

Радуйся,

если действительно ты человек!

ПЕСНЯ О МОРЕ

Лили Ивановой

Был свет,

и микрофон,

и тишина,

и запах неба,

снега

и сирени,

но исчезала сцена,

и одна

стояла женщина

на краешке вселенной.

И все погасло:

люди и цветы,

и трубы,

и юпитеры погасли,

и только губы

в дебрях темноты

прошелестели что-то

по-болгарски.

Прошелестели,

вздрогнули

и вдруг

сомкнулись на мгновение печали,

и руки белые — кустарники разлук —

из темноты

по-птичьи

закричали.

Пошел песок,

подлунный,

голубой,

исчерченный спиралями метелей,

колючий,

мерзлый,

мертвенный,

литой,

с лиловыми медузами на теле.

Перекликались корни тополей,

катились камни,

пена ликовала,

в утробе затонувших кораблей

по миллиметру буря вызревала.

И ветер спотыкался на бегу

о гребни волн

и вспыхивал на звездах,

и губы женщины, рожающей беду,

ловили жадно

выстраданный воздух.

Они уже не пели, нет, они

истерзанно, истошно голосили.

И тени поднимались из волны

и пену

синими коленями месили,

и пролетали ливни вдоль земли,

и вдовы безутешные рыдали,

и на волне

трещали корабли,

и на земле

коробились радары.

О море жизни, юности, любви,

весны нераспустившейся и снега,

верни мою любимую, верни

на берега немеркнущего света!

О море, море — синяя тоска,

кормилец побережий опустелых,

возьми взамен

меня, и облака,

и души мертвых, кинувшие тело!

О море жизни, юности, любви,

на мужество

меня благослови!

ПРЕДУТРЕННИЙ ЭТЮД

Блестит шоссе.

Вечерняя роса

еще не стерта утренними шинами,

и слышатся окрашенные в синее

болотных птиц глухие голоса.

Деревья смыты мягкой белизной

плывущего над озером тумана,

и кажется реальное обманом,

несовместимым с плотностью земной.

Но где-то там, на кромке бытия,

уже всплакнула ржавчина уключин,

и на песке, холодном и колючем,

шлепок воды оставила бадья.

* * *

На прохладном и чистом речном пароходе

мокрым деревом пахнет покатая палуба,

и блестящие трапы ведут в капитанскую рубку.

Проплываем станицы, где берег сыпуч и обрывист,

где в оранжево-красных кувшинах

молоко к пароходу выносят.

Перекат проплываем и движемся медленно-медленно,

длинноногие птицы на отмелях хлопают крыльями

и, пугаясь гудков» высоко поднимаются в небо.

На прохладном и чистом речном пароходе

мокрым деревом пахнет покатая палуба,

и каюта твоя улыбается ясным окном.

* * *

Автобус петлял по асфальтовой горной дороге.

Дребезжали открытые окна.

Горные пласты,

как будто книги,

наклонно опирались на дорогу.

Отрешенные от забот

люди ехали к морю,

положив на колени руки.

И видно было, как под кожей,

ветвятся синие деревья:

у грузчиков — корявые, как груши,

у живописцев — нервные, как вербы,

у матерей — певучие, как сосны.

И видно было, как колеблет ветер

капроновые нити водопадов

и как зубчатые вершины пламенеют,

полураскрытые цветы напоминая.

ГОЛУБИКА

Над лесом

вдалеке

парили сопки.

Озеро блестело.

Березы танцевали, изгибаясь,

и серебристый ягель, оседая,

скрипел,

и влага проступала сквозь него

и холодила ноги.

С каждым шагом

земля прохладней становилась

и гуще повсюду росла голубика —

томительно-синяя ягода,

от которой чернеют губы.

Нет, я не видел никогда такого:

все синее — и камни, и трава,

и накипи лишайников, и корни

берез танцующих, и даже их стволы.

Как будто снизу, яркость приглушив,

дают таинственную синюю подсветку.

Я выбираю место, где посуше,

ложусь ничком на камни и губами

срываю ягоды.

Они теплы и пахнут

немного хвоей и травой немного,

и вяжущий их вкус настолько нежен,

что кажется, таким должно быть небо,

когда его попробуешь на вкус.

Нет, я не знаю: можно ли привыкнуть

к тому, что вдруг на ветке возникает

шафран розовощекий или груша

вдруг загорается, как лампочка, повиснув,

к тому, что вдруг над колкою ботвою

арбуз воссядет дачником в пижаме,

и, наконец, к тому, что голубика

у почерневших замирает губ.

* * *

Как просто — на стекле

сполохи листьев рыжих,

закат припал к земле,

дожди стучат по крыше.

Пустует на шесте

скворечня обжитая,

в туманной высоте

жилец ее растаял.

Рябина у двора —

как гребень петушиный,

а в подполе с утра

едва приметный иней.

Как просто — все вокруг

меняется внезапно:

пожух зеленый луг,

исчез медовый запах.

Мерцает березняк,

сквозной, остекленелый,

не колется стерня,

копна отяжелела.

Повисла над рекой

ветла, как паутина...

Как просто, Боже мой!

И как необъяснимо!

ЭСКИЗЫ СЕВЕРА И ЮГА

Север

Пьют пиво.

Тяжелые кружки мокры.

Горстка соли

истыкана

ржавыми пальцами.

Ставят радугу дожди —

подпирают соснами.

Юг

В горах

весной

обнажена

многоступенчатость планеты.

Горькой памяти седина

на курганах

растет полынью.

Спит река.

Седые вербы

воду убаюкали.

Утонула звезда в реке —

камыши

заломили листья.

Бесилась молния.

Всю ночь

она пускала корни в землю.

ПРОЩАНИЕ С ЧЕГЕМОМ

Чегем! Чегем! Колючий иней,

вершины в легкой полумгле.

Летит Баксан, гудит в теснине,

дымок курится на скале.

Там сакля старая.

На крыше

сухой рассыпан виноград.

Гортанный говор еле слышен.

Слетает в реку водопад.

Я жил вином и виноградом,

беседой мудрой до утра.

Счастливый край — моя отрада,

я уезжаю!

Мне пора!

Твои сады, твои тревоги

меня уже не исцелят,

не остановит на пороге

твоих красавиц беглый взгляд.

Мне выпал путь крутой и долгий,

хоть в рай, хоть в пекло — всё равно!

В моём пустом далёком доме

никто не ждёт меня давно.

Так получилось!

Так случилось!

Такая вышла лабуда!

За нею медленно струилась

лесная тихая вода.

И на траве подлунной, мокрой

Всю ночь блестел росистый след,

и пахло прелью, пахло мохом

и всем, чему названья нет.

Не утешай меня, хозяйка!

Не обещай прислать вина!

Как тянет холодом!

Как зябко!

Какая даль душе видна!

Чегем! Чегем! Восходит утро,

Вершины снежные слепят.

Бежать от прошлого не трудно,

труднее скрыться от себя.

Какой бы памятью не веял

в мое лицо мой горький дом,

я воавращусь к моим деревням,

к моим рябинам под окном,

к моим дождям,

к моим порошам,

к моей лыжне,

к моим друзьям.

Жить 6ез любимой — это можно,

без дома отчего — нельзя!

Благодарю тебя, горянка —

седая мать седых сынов,

за твой уют,

за твой горячий,

необъяснимо нежный плов!

За добрый спет в твоем оконце —

его забыть мне нс дано! —

за виноград,

за хлеб,

за солнце,

ну и, конечно, за вино!

И утешать меня не надо,

стоять не надо у двора.

Прощай, Чегем — моя отрада!

Я уезжаю!

Мне пора!

* * *

Я копаю картофель

и клубни в гремучие ведра кидаю.

Я знаю:

наполнившись,

ведра мои затихнут,

как женщины — хохотуньи,

полюбив,

затихают.

Но пока это время еще не настало,

я копаю картофель

н клубни в гремучие ведра кидаю,

и высокие вижу созвездья укропа,

и цветущее солнце на лезвии острой лопаты,

и у самой межи,

будто вымя,

тяжелую тыкву.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Была у волны чайка,

у чайки — синее небо,

у неба — желтое солнце.

Солнце любило небо,

солнце любило чайку

и целовало волны

в горько-соленые гребни.

Была у звезды полночь,

у полночи — теплый ветер,

у ветра — легкая лодка.

Лодка любила ветер,

лодка любила полночь

и поверяла звездам

тайны ревнивых весел.

Была над речкою ива,

у ивы — грустные ветки,

у веток — зеленые листья.

Листья любили речку,

листья любили иву

и обещали веткам

не расставаться с ними.

* * *

Мальчик лежит на зеленой траве

возле пруда, окаймленного елями.

На воде сердцевидные листья кувшинок,

в небе вечернее солнце,

рядом с мальчиком пес.

Пруд неглубокий,

но очень холодный и чистый.

Ели столетние.

Пес беспородный, бездомный.

Мальчик худой и чумазый.

Ели

все время

о чем-то тревожно вздыхают.

Мальчик

все время

глядит на вечернее солнце.

Пес

временами скулит.

«Скоро скроется солнце», —

думает мальчик.

«Скоро настанет осень», —

думают ели.

«Мальчику скоро в школу», —

грустно думает пес.

ОСЕННИЙ ПЛЯЖ

Пустует берег в октябре.

На пляже сторож

подметает листья

и вместе с мусором

сжигает у воды.

Деревья осенью красятся хной,

совсем как ты,

ложатся на ночь темные,

накрутив на голову

полотенца туманов,

а утром

просыпаются рыжие,

в пятнах солнца,

совсем как ты.

Там,

на краю обрыва,

корни верб

за ускользающий цепляются песок...

А волны так ритмичны и легки.

День уменьшается.

Сейчас уже темно.

Земная ось

наклонена

к разлуке.

Корень дерева

я подобрал у воды,

черный и скользкий —

теперь уже не поймешь,

какая была листва.

Когда-нибудь

и ты придешь сюда,

придешь одна

с ладони на ладонь

осенний пляж

пересыпать бездумно.

* * *

Как тихо в парке Петергофа!

Недвижны мощные стволы,

не слышно лиственного вздоха

и всплеска радостной воды.

Прощай, былое наслажденье

бродить по шумным берегам,

и видеть счастье в отдаленьи,

и верить сумрачным стихам!

Прощай, моя любовь былая —

на фоне пламенной листвы

полет веселого волана

и резкий проблеск синевы!

Мы были слишком неуемны,

смешны, и глупой мишурой

казался нам тот позлащенный

повергший Швецию герой.

И вот расплата: облетели

леса наивностей моих,

но вечный памятник Растрелли,

как прежде светится сквозь них!

И нет спасенья, нет спасенья

от наступившей тишины,

и веет запахом забвенья,

и гаснут давешние сны.

СИНИЦЫ

Синицы прилетали на окно.

Они заглядывали в комнату

и о чем-то перезванивались.

Возможно, им понравилась ольха,

вернее, ветка мартовской ольхи,

стоящая у нас на подоконнике

в желтых, как сами синицы,

сережках.

Возможно, они наблюдали меня.

Им хотелось понять,

что за странная птица

сидит,

растопырив

такие короткие крылья,

в таких неприглядных

коричневых дебрях

квадратного леса.

Возможно, они приглашали к себе

эту странную птицу,

в заснеженный лес,

в кружевную

на пальцах осин тишину,

в перескрип коренастых дубов,

в перехруст золотых

с красноватым отливом

нетронутых шишек.

Но странная птица

сидела, нахохлившись,

в дебрях квадратного леса,

такая нелепая,

немощная,

не способная даже взлететь

на своих растопыренных крыльях.

* * *

Мы долго говорили о Рублеве,

о нежном и нерукотворном цвете.

Потом стихи читали,

между строчек

туман вдыхая и сплетая пальцы.

Потом нас увлекла идея странствий.

Мы захотели побывать на взморье,

иль на плотах проплыть по Чусовой,

иль разбивать палатки у подножья

блистательной вершины Тихтингем.

На улицах и в скверах было пусто,

и в ореоле немощного света

висели фонари.

Мы говорили

без умолку, без передышки, жадно,

о чем угодно, в каждой новой теме

со страхом отмечая приближенье

чего-то главного, о чем сказать не смели.

Потом, когда уже пробило полночь,

в парадном, полутемном и холодном,

под скрип дверей и щелканье замков,

мы вспомнили друзей, которых время

срывало с золотых деревьев дружбы

и уносило вдаль.

Мы улыбались,

перечисляя имена и даты,

стараясь вспомнить что-нибудь смешное.

Но, мельком заглянув в глаза друг другу,

увидели, как грустно в полутьме

блестит белок и проступают губы,

очерченные углем ожиданья

чего-то главного,

о чем сказать не смели.

СПЯЩАЯ ПРАГА

Спящая Прага

похожа на серую птицу

с блестками золота в перьях.

Золото сыплется в воду

и плавает в черной воде,

и притихшие в лодках влюбленные

ловят его

и целуются.

Ангелы лунного света

неслышно

спускаются с неба.

Полночь касается

влажных ладоней влюбленных,

и у полночи

вкус поцелуя

и запах волос,

перепутанных ветром.

* * *

В отеле «Губерния» пахло побелкой.

Пустые наши номера еще грустили

о мимолетных взбалмошных жильцах.

Пробило двенадцать,

и все подчинилось разлуке.

Свет подчинился разлуке

и умер на рельсах,

песня Лоретты погасла

на листьях каштанов,

волосы ливня

упали на плечи вагонов.

Милая девочка

в черном купальнике ночи,

детство любви

в серебристой оправе созвездий,

птица,

несущая в клюве

лиловую ветку печали,

кто ты,

зачем ты возникла из памяти неба,

кто надоумил тебя появиться на мокром

перроне

в Праге

среди поездов, подчиненных разлуке?

Разве не может река

полюбить свое новое русло?

Разве не может зерно

прорасти в утрамбованной почве?

Свет подчинился разлуке

и умер на рельсах,

песня Лоретты погасла

на листьях каштанов,

все подчинилось разлуке,

и я подчинился,

и Прага.

Милая девочка

в черном купальнике ночи,

птица,

несущая в клюве

лиловую ветку печали,

разве ты не улетела

из леса моих сновидений,

разве не ты разметала

гнездовья моих поцелуев?

РЯБИНА

В мокром окне,

угасая,

стояла рябина.

Он подошел,

и потрогал рябину,

и грустно сказал:

— Я приехал...

— Вижу, мой милый, —

она отвечала, —

но осень уже на исходе.

Наша рябина

того и гляди

отпылает.

Синие угли останутся там,

где стояла рябина.

Что же нам делать, мой милый?

Наверно, прощаться...

Желтые лампы зажгутся

в комнате воспоминаний,

судороги света коснуться

серебряных капель.

Милая, кто-то придумал

дорогу по небу.

Был он великий мошенник —

дорог в пустоте не бывает.

В мокром окне,

угасая,

стояла рябина.

Он подошел,

потянулся к пылающим гроздьям

и руку отдернул.

— Что с тобой, милый? —

воскликнул испуганный голос.

В мокром окне,

угасая,

стояла рябина...

ОЛЬГИНСКИЕ ОЗЕРА

На Ольгинских озерах тишина.

Деревья пожелтевшие поникли,

и золотые заводи под ними

косым лучом просвечены до дна.

Недвижимый, не дрогнет поплавок,

не вскрикнет перепуганная птица,

и даже воздух замер, не струится

и не колеблет легкий костерок.

Уснула степь. Умолк пустой паром.

Гнездятся звезды в зарослях осоки,

и небосвод, стеклянный и высокий,

не блещет алюминиевым крылом.

Две жизни светлым сном озарены.

Два облака стоят, не изменяясь.

Два озера лежат, соединяясь

серебряной протокой тишины.

И ты, случайный, тоже помолчи,

с самим собой беседуй молчаливо,

и над тобой раздвоенною ивой

душа твоя распустится в ночи.

ИНЕЙ

Еще не выпал снег,

но по утрам

уже похрустывают вымерзшие лужицы,

и влага ироступает из земли

блестящими иглами.

Лес по утрам

исцелован инеем.

Иней

делает лес нереальным,

невесомым,

бесплотным,

мистическим.

Когда я смотрю на вершины деревьев,

мне кажется,

будто они улетают

в пространство, воспетое солнцем.

И какие-то странные звуки

нисходят на землю,

как будто бы где-то

беспомощно плачут органы

и женские хоры поют

голубые сонаты.

Но вскоре глаза устают

от серебряных вспышек,

и взгляд

по окружности неба

спускается вниз,

инстинктивно ища у земли

объяснения или защиты.

В лес возвращается материальность.

Я вижу

латунные стержни осин,

кованные из чугуна

тяжелые конструкции дубов,

сплетенные из нержавеющей стали

каркасы кустарников.

Я начинаю понимать, что нереальность

есть только следствие

физических процессов,

безвольно существующих в природе,

а эти странные,

неслыханные звуки,

органный плач

и пенье женских хоров —

есть только влага,

превращенная в кристаллы.

И отлетает сказка от меня,

как скорлупа мистического инея

отлетает от ветки, задетой плечом,

и мозг

нащупывает

жесткие законы

поэзии, природы, красоты.

* * *

Что видит поднимающийся в горы?

Столетний снег,

носки своих ботинок,

окованных железом,

и цветок

ценою в жизнь

на лезвии хребта.

СТРОЙКА

Тонкие

белые электроды

синее железо.

Ручные облака

петляли между арматурой.

По котловану

проходили бульдозеры,

держа перед собой

зеркальные ножи.

И пели штукатуры на лесах,

обрызганные матовым раствором,

и медленные башенные краны,

как дирижеры, взмахивал стрелами.

СТИХИ

Я в комнату вошел,

передо мною

лежат стихи, написанные ночью,

прямоугольно-белые листы,

разбросаны, как вспаханные грядки,

на поле плодородного стола.

Я вновь иду по борозде строки

и буквы, как растенья, задеваю,

и думаю торжественно и чисто.

Кто мог возделать это поле за ночь,

разбить и обработать эти грядки,

и почву удобрить солями пота,

и семена очистить перед севом,

и, их посеяв, вырастить растенья?

Сто тысяч человек

мои стихи писали

и брали в помощь свет луны и солнца,

и утонченность подмосковных елей,

и музыкальность акварельных весен,

все то, что невозможно одному

услышать, и увидеть, и понять.

Но вот иду по борозде строки

и буквы, как растенья, задеваю,

и думаю о тех, кому обязан

я именем своим над этим полем.

* * *

Ночью была гроза.

Ты прижалась ко мне

перепуганным телом.

Глаза у тебя

были жуткие, как на иконах.

Ливень раскачивался, словно маятник,

ударяя о стены домов.

Голубые деревья

ломились в окно,

потолок улетал,

словно голубь бумажный,

подхваченный ветром.

Мне кажется,

я понимаю теперь

сумасшедших святых Феофана.

Ужас язычника

мучает мудрые лики.

Свет ложится мгновенными вспышками,

гаснет проклятьем,

бельма глаз прилипают к бровям,

шевелятся тяжелые волосы...

Ты уснула уже на рассвете.

Ты устала

от ливня,

от молний,

от ветра.

Свернулась калачиком,

сон замурлыкал тебе

колыбельную песню,

и вместо грозы ты увидела

детский

трехцветный

резиновый мячик,

в пятнашки играющий с солнцем.

* * *

Ты мерещилась мне

в голубом оперении солнца,

в потемневших сугробах,

в мерцании долгих огней.

Оправдание ночи,

венок бесконечных бессониц,

ты сегодня опять на рассвете

мерещилась мне.

Были сонны черны,

были корни бугристы и цепки.

Канул камешек слова

в забытую Богом реку,

и светилось насквозь

деревянное кружево церкви