КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

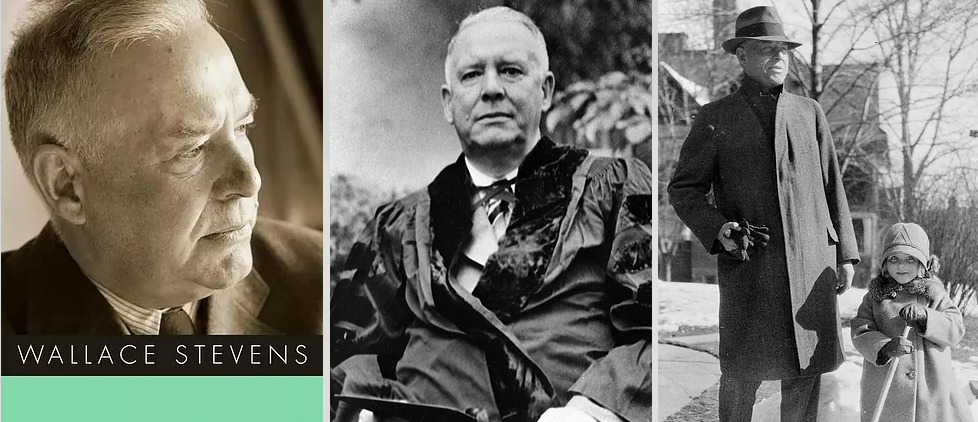

WALLACE STEVENS

ТРИНАДЦАТЬ СПОСОБОВ УВИДЕТЬ ЧЕРНОГО ДРОЗДА

1.Среди двадцати огромных снежных гор

единственное, что двигалось,

это глаз черного дрозда.

2. У меня было тройственное сознание,

я был, как дерево, на котором

три черных дрозда.

3. Черный дрозд закружился в осеннем вихре,

это была маленькая деталь пантомимы.

4. Мужчина и женщина

это одна плоть.

Мужчина и женщина, и черный дрозд

это одна плоть.

5. Я не знаю, что предпочесть:

красоту модуляций

или красоту намеков,

свист черного дрозда

или тишину после этого.

6. Сосульки заполнили все окно

варварскими осколками.

Тень от черного дрозда

мелькала крест-накрест туда и сюда.

Настроение

следовало за тенью,

как за неразборчивым поводом.

7. О, худосочные мудрецы Хаддама,

к чему вам золотые мнимые птицы?

Или вы не видите, что черный дрозд

прыгает у ног

женщин вашего города?

8. Я знаю звучные размеры

и ясные, неотвратимые рифмы;

но знаю также, что черный дрозд неизбежное принимает участие

в том, что я знаю.

9. Когда мой черный дрозд пропал из виду,

была очерчена граница

лишь одного из многих кругозоров.

10. При виде черных дроздов,

летящих в зеленом свете,

даже блудницы благозвучия

закричали бы пронзительно.

11. Он ехал через Коннектикут

в стеклянной карете.

Внезапно страх пронзил его,

ему показалось,

что тень от его экипажа

это стая черных дроздов.

12. Река течет.

Черный дрозд продолжает лететь и лететь.

13. Вечер длился весь день.

Шел снег.

И собирался идти.

Черный дрозд сидел

на кедровой ветке.

Перевод Владимира Британишского

Тринадцать способов нарисовать дрозда

1. Среди гор, засыпанных снегом,

Единственнoй движущейся точкой

Был глаз черного дрозда.

2. Я думал натрое —

Как дерево,

Приютившее трех дроздов.

3. Черный дрозд, закрученный осенним вихрем.

Он словно вырван из пантомимы.

4. Мужчина и женщина —

Одна плоть.

Мужчина, женщина и черный дрозд —

Одна плоть.

5. Не знаю, что выбрать —

Красоту звучаний

Или красоту умолчаний,

Песенку дрозда

Или паузу после.

6. Гроздья сосулек загородили окно

Первобытным стеклом.

Тень черного дрозда

Пересекла их дважды,

Туда и обратно.

Загадка

Этой мимолетности

Неисследима.

7. О тощие мудрецы Годдема!

Что мечтать о золотых соловьях?

Разве вы не видите, как черный дрозд

Прогуливается по траве

Между туфелек женских?

8. Мне ведомы тайны созвучий

И тайны гибких, властительных ритмов.

Но мне ведомо также,

Что без черного дрозда

Ничего бы не вышло.

9. Когда дрозд скрылся вдали,

Он наметил границу

Какого-то важного круга.

10. При виде черных дроздов,

Летящих в зеленом свете,

Даже прожженные сводни мелодий

Взвизгнут.

11. Переезжая через Коннектикут

В стеклянной карете,

Он вдруг испугался:

А не принял ли он

За черного дрозда

Тень своего экипажа?

12. Все течет.

Черный дрозд не меняется.

13. Вечерело весь день.

Снег шел

И собирался идти.

Черный дрозд сидел

В кроне кедра.

Перевод Григория Кружкова

ЗАГАДКИ СТИВЕНСА, или КРАТКИЙ Самоучитель игры на «Фисгармонии»

Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова

I

Что говорит поэтический календарь о времени, когда состоялся поэтический дебют Уоллеса Стивенса? Сравним: в 1922 году вышла «Бесплодная земля» Элиота и «Сестра моя — жизнь» Пастернака, немедленно их прославившие. В 1923 году — первая книга сорокатрехлетнего Стивенса «Фисгармония», большого резонанса не вызвавшая. Успех и признание (1950 — Боллингеновская премия, 1955 — Пулицеровская премия) пришли много позднее, в последнее десятилетие жизни Стивенса (1879-1955). Ныне, спустя полвека, ясно видится, что это один из крупнейших — если не самый крупный — американский поэт XX столетия. Для Иосифа Бродского, например, Уоллес Стивенс стоял рядом с Робертом Фростом, именно этих поэтов он называл «двумя вершинами литературного наслаждения».

Стивенса считают «трудным поэтом». Но кто же не труден из его современников и соотечественников? Эзра Паунд? Томас Элиот? Марианна Мур? Все трудные, за исключением, может быть, Фроста — и то с большими оговорками. Вспомним европейских поэтов — того же Пастернака или Рильке. Однако Стивенс труден совсем не так, как Рильке, Элиот или Пастернак. Те сложны сами по себе, безотносительно публики. А Стивенс как будто нарочно задает загадки; в его стихах постоянно чудится какой-то подвох.

Я говорю об ироническом Стивенсе, каким он предстает в «Фисгармонии» (в последующих сборниках эта ироничность уменьшается, сглаживается). О его беззвучном смехе, загадочной «улыбке горгульи». В аллюзиях Элиота можно разобраться (хотя бы с помощью авторского комментария, как в «Бесплодной земле»), метафоры Пастернака можно расшифровать — и все станет более или менее ясно. Не то со Стивенсом. Про него до сих пор судят и рядят: о чем то или другое стихотворение? И не могут прийти к единому мнению.

Пытаются опереться на внутренние свидетельства — высказывания самого поэта и замечания в его письмах. Но они скудны и неоднозначны. Стивенс не спешил снабдить современников и потомков полным списком ответов на свои загадки. Характерен эпизод, когда один из друзей или коллег Стивенса пожаловался, что не может уразуметь его стихотворение, и услышал в ответ: «Дорогой Чарли, это не столь важно, что вы не можете понять моих или чьих-нибудь еще стихов. Важно только, чтобы сам поэт понимал их. Я понимаю свои; остальное не обязательно».

Другому знакомому однажды он сказал загадочно: «Я не думаю, что вы поймете это — если только не напишете это сами». Элен Вендлер, приводя эти слова в своей книге, замечает: «Может быть, нет лучшего способа понять Стивенса, чем представить себе, что вы сами пишете это стихотворение, — написать его как свое собственное произведение». Но ведь это в точности то, что делает переводчик стихов — пишет стихотворение заново. Итак, следующий тезис можно считать подтвержденным авторитетом самого Стивенса: лучший способ понять стихотворение — перевести его!

II

Возьмем для примера второе стихотворение в книге «Фисгармония», которое называется: «Инвектива против лебедей» (такие эксцентрические названия — фирменная метка Стивенса).

ИНВЕКТИВА ПРОТИВ ЛЕБЕДЕЙ

О гусаки! Вам не постичь вовек,

В какую даль уносится душа.

Шумят ветра. Клонящееся солнце

Льет бронзовые струи и томится —

Как тот, кто нацарапал завещанье

В кудрявых росчерках и завитках

И ваши перья отписал луне,

А взмахи бурные — ветрам осенним.

Уже, взгляните, вдоль аллей вороны

Пометом умащают кудри статуй.

И одинокая душа взмывает выше

Крикливых ваших стай, о гусаки!

На первый взгляд, непонятно, против кого и почему обращена «инвектива» Стивенса. Что-то начинает брезжить лишь в сопоставлении с другими стихами «Фисгармонии» — в частности, с «Доминацией черных тонов», стихотворением, которому я уже посвятил отдельный анализ[2]. Обратим внимание: и там и здесь — мотив стремительного движения. В одном случае — улетающие отблески камина, кружимые ветром листья, радужные перья павлинов; в другом — бурные взмахи лебединых крыльев, осенний ветер, улетающая душа. Там раздаются резкие крики павлина, здесь — возгласы «крикливых стай» лебедей. Как известно, павлин в эпоху символизма — образ утонченной красоты. Но ведь и лебеди — не в меньшей степени эмблематичны; достаточно вспомнить знаменитый сонет Малларме «Лебедь» — или многочисленных лебедей Йейтса; образ лебедя, олицетворяющего бессмертие поэта, впервые возникает еще у Горация.

Можно предложить такое прочтение. На переломе времени поэт глядит назад, вослед уходящей эстетической эпохе, которую символизируют лебеди. Символизм ушел, нацарапав свое «кудрявое завещание»; закончилось время поэтических стай, наступило время одиночек. Лебеди улетают. На смену им приходят вороны, оскверняющие своим пометом монументы прошлого. Ветрено, холодно и одиноко. Но новое предназначение поэта — оставаться поэтом в непоэтическую эпоху — выше прежнего. Выше и трудней. Отсюда — гордое противопоставление себя лебедям символизма — это насмешливое «гусаки».

На мой взгляд, такое прочтение внутренне не противоречиво, а значит - оправдано. Под таким углом зрения виден один из главных мотивов Стивенса, который можно определить как сопротивление диктату времени. Что, конечно, связано с изменившимся статусом поэзии в изменившемся мире.

III

Есть такое определение иронии — смешное под маской серьезного. Со Стивенсом сложнее. У шкатулки не двойное дно, а тройное. Сверху может быть торжественное ораторство, инвектива, дифирамб или элегия, под ними — ирония, шутовской колпак, а еще глубже, под иронией, — вновь серьезное. Вот чего с самого начала не уловили писавшие о Стивенсе. Автор первой рецензии на «Фисгармонию» Ван Дорен отнес его к когорте новых авторов, упражняющихся в остроумном стихописании («wit-writing»), к которым он причисляет, между прочим, и Элиота. Он никогда не будет популярен, предрекает критик.

Какую публику всерьез увлечет поэт, который лезет вон из кожи, лишь бы не походить ни на кого из писавших до него <…>, который пишет не о дрозде, а о тринадцати способах увидеть дрозда, который дает своим стихотворениям такие названия как «LeMonocledeMonOncle»[3], «Гибискус на дремлющих берегах», «Гомункулус и LaBelleEtoile»[4], «Император пломбира», «Изложение содержимого кэба» и который дает под заголовком «Бентамские петушки под соснами» такой текст:

Вождь Иффукан Ацканский, дерзкий враг

В кафтане темном, с рыжей грудкой, стой!

Проклятый расфуфыренный петух!

Ты думаешь, что солнце за тобой,

Как арапчонок, будет хвост носить?

Ты - гений?! Ты — жирняга. Жир, жир, жир!

Ты думаешь, что покорил весь мир?

Певец-гордец, презрел ты мелюзгу?

Взъерошу перья, растопырю хвост,

Я не боюсь твоих “кукареку”!

Мистера Стивенса никогда не будут много читать. Но когда-нибудь появится солидная монография о нем и его поэтической родне в двадцатом веке, употребившем все свои силы и способности ради утверждения новой эры для той поэзии, которую Драйден некогда назвал «поэзией остроумия», — эры, которая может оказаться короткой или длинной…

Кстати, раз уж мы привели вместе с цитатой еще одно стихотворение Стивенса, у нас есть возможность вновь применить на практике тезис о шкатулке с тройным дном. Какой смысл стоит за шутовской перебранкой бентамских петушков? (Уточним, что речь идет не о куриной породе, а о «бентамских курочках» — особом виде мелких птиц, которых содержат в декоративных целях.) Сравним с другими птичьими стихотворениями Стивенса, в которых он пишет о лебедях и павлинах — символах традиционной, романтической и символистской, поэзии. Пишет, в основном, иронически; но если у лебедей и павлинов были, что ни говори, какая-то торжественная красота и пафос, у бентамских петушков, выясняющих между собой, кто больший поэт, нет ровно ничего, кроме претензий; поэзия измельчала, выродилась — но эта мелюзга по-прежнему спорит о своей величине и важности.

Такова вероятная интерпретация этого миниатюрного фарса. Как видим, и здесь за пародийным содержанием можно угадать нерадостные мысли Стивенса о роли поэта в современном мире. Может быть, и вся так называемая «темнота» Стивенса, его вызывающая неожиданность и непредсказуемость - дерзкий вызов наступающему веку, пытающемуся свести значение поэзии к чему-то мелкому и чисто декоративному.

IV

Стивенс наследует от символизма представление об автономности поэзии («искусство для искусства»), ее противостоянии всякой пользе и рациональной необходимости. Вот почему, наряду с оппозицией «поэт и время», у него стоит вторая — «поэт и профан». Каждое стихотворение Стивенса автоматически делит читателей на «посвященных» и «непосвященных», тех, кто может понять шифр поэта, и тех, для кого его искусство — китайская грамота. Имея это в виду, можно понять его «странное» стихотворение «Заговор против великана». Исходная ситуация, по-видимому, взята из сказки Оскара Уайльда «Самолюбивый великан». Это хрестоматийная вещь (помню, когда я учился в школе, она входила в наш учебник по английскому языку) — про великана, который не пускал детей играть в его сад. Когда же они пробрались тайком и он обнаружил это, дети опрометью бросились от него бежать. В стихотворении Стивенса девочки заранее договариваются, как они спасутся от великана. Одна обещает ошеломить его невиданным зрелищем, другая - неслыханной музыкой, третья — «ненюханным» ароматом. Такова, в общих чертах, стратегия самого Уоллеса Стивенса — ошеломить профана, сбить его с толку.

Между прочим, сходного рода провокацию мы находим и в стихотворении нашего эгофутуриста Игоря Северянина «Мороженое из сирени» (1912):

Эй, мальчик со сбитнем, попробуй!

Ей-Богу, похвалишь, дружок!

V

Поэт и профан — лишь частный случай более общей оппозиции: личность и масса. В наиболее ясной форме эта оппозиция выражена в стихотворении «Соединенные дамы Америки»:

Толпа мертва. Велика она или мала,

Не имеет значения. Толпа не превысит

Единственного человека.

Уже в первом сборнике Стивенса мы неоднократно встречаем это противопоставление, начиная с «Инвективы против лебедей» (тема одинокой души и шумной стаи «гусаков»). К этой же теме относится и «Мышиный данс-макабр»:

МЫШИНЫЙ ДАНС-МАКАБР

В стране индюшачьей, в разгар индюшачьей погоды

Вкруг статуи конной мы водим свои хороводы.

Все выше и выше! Никто нам плясать не мешает.

И лошадь, и всадник, как шубой, покрыты мышами.

Название этого танца — голодная пляска,

Танцуем от задней подковы до кончика шпаги

Синьора, о коем на цоколе надпись вещает

Словами, что громче бубнового звона и лязга:

«Монарх — основатель державы». В какой же державе

Бывал основатель кругом не облеплен мышами?

Взгляните, как живо под натиском их шевелится

Простертая в полночь, грозящая аду десница!

Конная статуя, облепленная мышами, напоминает о названии стихотворения, написанного двадцатью годами позже, «Горы, покрытые кошками», в котором упоминаются железнодорожные вокзалы в России, «где одна и та же статуя Сталина приветствует того же самого пассажира». Здесь Стивенс не только остроумно пародирует свое старое стихотворение, заменяя мышей на кошек, но и размножает до бесконечности образ самого «основателя державы».

Возвращаясь к «Мышиному данс-макабру», можно сказать, что, как не интерпретируй эту вещь, она хороша и сама по себе, без объяснений. Однако не будет лишним, если мы рискнем и сделаем предположение, от чего могла оттолкнуться фантазия Стивенса. Вспомним восьмую главу «Алисы в Зазеркалье», где Алиса встречает Белого Рыцаря. Речь у них, между прочим, заходит о мышеловке, которую среди всякого другого барахла Рыцарь везет на своей лошади. К чему это, удивляется Алиса, ведь трудно представить себе, чтобы на конях жили мыши. «Трудно, но можно, — отвечает Белый Рыцарь. - И я бы не хотел, чтобы они по мне бегали».

Вот Стивенс взял и представил.

VI

Непонятная логика, необычайные сочетания слов, поставленных, кажется, не для того, чтобы выразить, а чтобы затуманить смысл, и при этом — какое-то колдовское звучание, зачаровывающее читателя с первых строк, помимо всякого понимания. Эта суггестивность — неотъемлемая черта поэзии Стивенса, к которой он сознательно стремился.

Еще в молодые годы, посещая дом Уолтера Аренсберга, где собирался кружок единомышленников, художников и литераторов, Стивенс пришел к выводу, что из всех родов искусств, претерпевших в XIX веке искажающее влияние банальности, в наименьшей степени пострадала музыка. Это связано с абстрактностью музыки, не дающей профанам никакой зацепки, ни словесной, ни визуальной, чтобы судить ее и навязывать ей свои вкусы и требования. Поэтому всякое искусство должно стремиться к состоянию музыки. Французские символисты знали это — или догадывались, — поэтому они и требовали «музыки прежде всего».

Конечно, не случайно Стивенс дал своему первому сборнику музыкальное название. Что такое фисгармония? Это — смесь пианино и гармошки, инструмент, в котором звук создается за счет накачиваемого ногой воздуха. Нечто старомодное и вызывающее невольную улыбку; нечто двойственное, как кентавр, одновременно дышащее и грезящее. Если прочесть английское слово «harmonium» (фисгармония) как латинское, получится просто «гармония».

Одно из лучших стихотворений в первом сборнике Стивенса — «Подательнице музыки» («TotheOneofFictiveMusic»). Так Стивенс называет свою Музу. «Сестра, и мать, и высшая любовь, / И самая родная из сестер, / Что научают нас не умирать…» В молении поэта своему главному божеству я бы выделил вот это:

Но и в подобье не переусердствуй.

Оставь творенью маленькую странность,

Ту самую чудную непохожесть,

Что дарит нам сочувствие небес.

«Непохожесть» Стивенса идет рука об руку с «подобием» (преемственностью). Его насмешливая меланхолия — наследие Бодлера, Верлена и Лафорга, хотя в ней слышатся и отзвуки Китса - поэта, с которым Стивенс не расставался всю жизнь. Я имею в виду «Оду Соловью» и другие «великие оды», следы которых мы находим в самых неожиданных местах у Стивенса: например, три тени из «Оды Праздности» — в замечательной элегии, посвященной памяти Генри Черча, «Софа в саркофаге». Смесь оды и элегии, пафоса и печали — китсовская черта Уоллеса Стивенса.

Один из его любимых афоризмов: «Поэзия есть форма меланхолии»[5].

VII

Иногда намека достаточно, чтобы понять то, что кажется поначалу непостижимым клубком образов. Одна фраза — и все распутывается, и куча-мала строится в шеренгу. Возьмем, например, такое стихотворение:

СЕКРЕТ ИЛЛЮЗИОНИСТА

Свершенья разума, походы в баню

И бракосочетанья близких душ

Идут своим порядком. Так плывут

Над опустевшим домом облака,

И мальвы алым золотом сорят

В заброшенном саду. Так яркий свет

Внезапно прорывает кокон туч

И ветер шарит в небе наугад.

Как угадать, где коршун прянет вниз?

Лучи вкруг солнца словно колесо:

Миф умер, а оно еще кружит;

Огонь небесный пережил богов.

Подумать только, все прошло, пройдет —

И блеск хмельной у голубя в зрачках,

И сосен-знаменосцев гордый шум,

И этот островок гусей и звезд.

Лишь у невежды остается шанс

Познать живую, чувственную жизнь,

Которая задержит беглый миг

И отогреет бронзовую плоть.

О чем это? Где взять такую фразу, чтобы, поставленная в эпиграф этого стихотворения, она осветила его до донышка? Чтобы все загадки, поставленные на ребро, от толчка этой фразы полегли разом, как костяшки домино, выстроенные друг другу в затылок? Мне кажется, такая фраза есть. Это еще один афоризм Стивенса из «Adagia»: «Смерть одного бога есть смерть всех богов»[6]. Тогда начало стихотворения станет продолжением мысли: боги умерли, а все на земле идет обычным порядком, в покинутом саду горят красные мальвы, и солнце (это уже вторая строфа) так же катит свое колесо лучей. «Миф умер, а оно еще кружит». Обратим внимание на вспышку света, прорывающую «кокон туч», — усилие мысли, пытающееся обнаружить утраченного бога, и ветер, который «шарит в небе наугад» с той же целью. Лишь у невежды, то есть у того, кто не напрягает ума и ничего не ищет, есть шанс «познать живую, чувственную жизнь» и остановить ускользающее мгновенье.

Стивенс не принимал обычной религии и считал, что «бог умер». Он также верил, что в эпоху после Ницше на место религии может с успехом претендовать поэзия. Только поэзия, писал он, есть «искупление жизни». Большое впечатление произвела на него книга Зигмунда Фрейда «Будущее одной иллюзии», которую он прочел где-то в конце 1928-го или в 1929 году. Мысль Фрейда о необходимости избавления от всех старых иллюзий человечества, от всех fictions, то есть «выдумок» или «вымыслов», упала на подготовленную почву. Еще в «Фисгармонии», в таких стихотворениях, как «Воскресное утро» и «Пожилая набожная особа», Стивенс испытывал на прочность христианскую идею и демонстрировал ее недостаточность для современного сознания. Вместо нее он предлагал «высшую выдумку», SupremeFiction - поэзию. С этого определения начинается разговор Стивенса с «пожилой набожной особой»:

Поэзия есть выдумка высшего рода, мадам.

Много лет спустя он напишет большое стихотворение (а лучше сказать, трактат в стихах) «К определению высшей выдумки», в котором он передаст поэзии отличительные черты музыки: «Она должна быть абстрактной»; «она должна быть изменчивой»; «она должна утешать». It must be abstract. It must change. It must give pleasure.

VIII

Элен Вендлер предложила пять правил, как читать Стивенса. «Во-первых, замените все Он и Она на Я». (Ну, это рекомендация самого Стивенса, который писал в «Adagia»: «Субъекты стихотворения суть символы авторского Я или одного из авторских Я».) «Во-вторых, не доверяйте началам у Стивенса: эмоциональное ядро стихотворения, скорее всего, где-то в середине… В-третьих, ищите контекст стихотворения в полном каноне Стивенса или у его поэтических предшественников… В-четвертых, не доверяйте названиям…»[7]

Изложив эти четыре правила, «педагогических и условных», критик заключает пятым, необходимейшим: и, наконец, когда вы отыскали ядро эмоциональной драмы, восстановили лирическое Я автора, преодолели туманность начала и переварили название, вам нужно забыть всю свою аналитическую работу и прочитать стихотворение свежими глазами, наслаждаясь странностью названия, уклончивостью начала, запрятанностью смысла и тайной перекличкой с другими стихами. Короче говоря, вы должны восстановить целостность стихотворения и воспринять его заново таким, какое оно есть, во всей его оригинальности и причудливости.

Велимир Хлебников писал в 1922 году:

Горе моряку, взявшему

Неверный угол своей ладьи

И звезды:

Он разобьется о камни,

О подводные мели.

Горе и вам, взявшим

Неверный угол сердца ко мне:

Вы разобьетесь о камни,

И камни будут насмехаться

Над вами…

Разумеется, столь роковыми последствиями непонимающим его Стивенс не грозит. Но и в данном случае важнее всего (считайте это шестым правилом) взять «верный угол сердца» к поэту — и тогда вы одолеете сложный фарватер и войдете во внутреннюю бухту его страны, где горы, пальмы и алеющий над морем закат.

Стивенс часто пишет о горах и пальмах, хотя всю жизнь прожил в Портсмуте, Коннектикут, работая в страховой фирме, — за исключением только отпусков, которые он проводил во Флориде. Сослуживцы его не имели ни малейшего представления о том, что сочиняет на досуге этот примерный служащий. Стивенс даже дослужился до поста вице-президента своей компании. Такая судьба была выбрана сознательно, еще в молодости. Он любил стихи, но жизнь голодранца-поэта его не увлекала. Он выбрал то, что выбрал, — двойную, но обеспеченную жизнь. Среди афоризмов Стивенса есть такой: «Деньги — та же поэзия». Мысль вполне логичная. Ведь поэзия есть не что иное, как тысячекратно уплотненная реальность. Деньги тоже — тысячекратно спрессованная реальность; труд, воля и сила в уплотненной, концентрированной форме. Они также могут все, как стихи — только с другими ограничениями.

Зная жизнь Стивенса, можно понять, почему скрытность стала его второй натурой.

Недавно я писал письмо английскому другу и упомянул в нем, что снова вернулся к Стивенсу. Захотелось объяснить, почему мне так нравится этот поэт. Во-первых, с ним интересно. Он любит загадывать загадки, а я люблю их разгадывать. Но главное, он — настоящий. Тут возникла заминка. Как перевести «настоящий» на английский язык? Может быть, добавить для большей ясности: «глубокий»? И вдруг мне припомнилось, как Роберт Фрост сказал про зимний лес: «Thewoodsarelovely, darkanddeep» — «Лес чуден, темен и глубок» [8]. Не таков ли и Уоллес Стивенс — чуден, темен и глубок?

Из книги «Фисгармония» (1923)

ЗАГОВОР ПРОТИВ ВЕЛИКАНА

Первая девочка

Когда этот болван подойдет,

Бормоча и точа свой топор,

Я побегу перед ним,

Расточая душистые волны

Ненюханных мальв и сиреней.

Я его задержу.

Вторая девочка

Я помчусь перед ним

В развевающейся пелерине,

Усыпанной звездочками

И невиданными цветами.

Я ошеломлю его

Блеском.

Третья девочка

О, простофиля!

Я буду напевать на бегу,

И, когда он склонит свое ухо,

С моих альвеол

Слетит некий звук,

Неслыханный в мире гортанном.

Я его погублю.

ПОДАТЕЛЬНИЦЕ МУЗЫКИ

Сестра, и мать, и высшая любовь,

И самая родная из сестер,

Что научают нас не умирать,

Из всех благоуханных матерей

Благоуханнейшая, — о царица,

Ожог и жар божественной грозы,

Не охлажденной ни единой каплей,

Бурлящей в тучах ядовитой славы, —

В пурпуре дня, в венце простых волос.

Из музык, нам дарованных с рожденья —

Со дня, который нас разъединяет

С сообществом стихий, чтобы в конце

Вернуть земле, готовящей для нас

Ночной приют и ложе, — ни одна

Не дарит нас столь чистым утешеньем,

Столь безмятежным совершенством, свитым

Из наших горестных несовершенств,

Как ты, святая сводница мелодий.

Мы так привязаны к себе самим,

Что поневоле ищем тех созвучий,

Что ближе и понятней нам. Из всех

Тревожащих нас тайн мы выбираем

Лишь те, которые рождают образ

И называют имя, что способно

Пощекотать, как солнце, нашу память.

О пряная лоза, о куст, о ветка,

Рождающая каждый год одно.

Но и в подобье не переусердствуй.

Оставь творенью маленькую странность,

Ту самую чудную непохожесть,

Что дарит нам сочувствие небес.

Ведь есть в твоей шкатулке, музыкантша,

Иные ароматы. И в повязке,

Обвитой вкруг чела, сверкают камни

Невиданные. О верни, верни нам

Тот дар, которым мы пренебрегли.

ВОСКРЕСНОЕ УТРО

I

Прохладный пеньюар и поздний кофе

За солнечным столом, и апельсины,

И вспыльчивый зеленый какаду —

Все это, смешиваясь, разрушает

Благоговейный дух священной жертвы.

Она сквозь дрему чувствует вторженье

Той древней и незавершенной драмы,

Как будто блики над водой тускнеют.

Жар апельсиновый и зелень крыльев

Вплетаются в процессию усопших,

Беззвучно шествующих над водою.

День разливается пред ней, как море,

Беззвучно; и она идет по морю

Слепыми, как сомнамбула, стопами

К таинственно притихшей Палестине,

Земле кровавой гибели и праха.

II

Зачем ей дар свой отдавать усопшим?

Что это за божественность, которой

Коснуться можно лишь в потемках сна?

Не благодатнее ли ласка солнца,

Жар апельсиновый и зелень крыльев,

И все лучи и запахи земли,

Чем эта мысль бесплодная о небе?

Божественность должна быть в ней самой;

Неистовство дождя — сон снегопада —

Грусть одиночества — и неизбежный

Восторг пред яблоней в цвету — озноб

Предчувствий ночью на сырой дороге:

Все радости и скорби этой жизни,

И ветка летняя, и зимний сук —

Таков удел, ее душе сужденный.

III

Зевес, рожденный в облаках, не знал

Сосцов и ласки материнской; не был

Взлелеян царь напевом колыбельным.

Угрюмо он меж смертными бродил

И самок выбирал себе по нраву,

Чтоб наша девственная кровь, смешавшись

С божественной, произвела потомство,

Какое возвещала им звезда.

Погибнет ли напрасно наша кровь —

Или стяжает рай? Или земля

Окажется душе доступным раем?

И небо станет дружественней к людям,

Участливей к его земным трудам —

И засияет ярко, как любовь, —

Не то, что этот равнодушный купол.

IV

Она бормочет в полусне: «Как нежно,

Свистя, перекликаются в тумане

Проснувшиеся на рассвете птицы!

Но позже, когда птицы улетают

И гнезда остывают, где блаженство?»

Ничто не вечно; нет таких пророчеств,

Ни утешающих химер загробных,

Ни золотых чертогов под землею,

Ни островов блаженных, полных песен,

Ни баснословных южных стран, ни пальмы

На дальней выси горней — столь же прочных

И неизменных, как трава в апреле,

Как память о рассветных птицах или

Тоска по теплым вечерам июньским,

По сумеркам и ласточкиным крыльям.

V

«Но есть же где-то, — говорит она, —

Должно же быть нетленное блаженство!»

Смерть — матерь красоты; она одна

Дарует исполненье всем стремленьям

И снам. Она листвой успокоенья

Дороги наши засыпает в мире —

Печали сиротливую тропу,

И перекрестки, где горланит гордость,

И тропку шелестящую любви.

Она велит ольхе дрожать на солнце —

Блаженной дрожью, как сердца у дев,

В траве прилегших под ее ветвями.

Она мальчишек заставляет рвать

Сливы и груши для смущенных дев

И страстное в них возжигает пламя.

VI

Неужто рай чужд смертной перемены?

И зрелый плод не падает на землю?

И ветка в небе безупречно синем,

Плодами отягченная, не дрогнет?

И устремившиеся вдаль потоки,

Блуждая, не находят океана,

Чтоб влиться с мукой в горькую волну?

Зачем же вдоль реки сады сажать

И полнить берег слив благоуханьем?

Зачем цветные надевать шелка,

Скучая средь полуденных щедрот,

И трогать струны вялых лютен? Смерть —

Мистическая матерь красоты,

На чьей пылающей груди мы грезим

О наших милых матерях земных.

VII

Неистовый и гибкий хоровод

Сольет ликующие голоса

В честь солнечного бога — не того,

Кто вдалеке, а кто, как дикий пращур,

Меж ними пляшет в буйной наготе.

Их песнопенье будет песней рая,

Даяньем крови, возвращенной небу.

И эту песнь подхватят, друг за другом,

Обласканные божеством озера,

Деревья стройные, как серафимы,

И те холмы, где долго эхо бродит.

Они восславят истинное братство

Бессмертных утр и смертных человеков.

Откуда и куда они идут —

Поведает роса на их ступнях.

VIII

Ей слышится: над стихшими волнами

Несется вздох: «Гробница в Палестине —

Лишь древняя могила Иисуса,

А не преддверье для усталых душ».

Нас окружает старый хаос тьмы,

И мы живем в извечной смене дней,

Беспомощные, вольные, одни —

На островке среди безбрежных вод.

Олени бродят на горах; свистят

Беспечно перепелки на лугах,

И сладко зреет ягода в глуши.

А в вышине, где все еще светло,

Кружатся стаи голубей вечерних,

Взмывают, мечутся — и мчатся вниз,

Чтоб кануть в ночь на распростертых крыльях.

ПЕЧАЛИ ДОНА ЙООСТА

Закончилась битва с солнцем,

И плоть моя, старая лошадь,

Уже ничего не помнит.

Плодились и умирали

Желанья — и сами были

Оракулами пораженья.

А старая глупая лошадь,

Заложница этой бури

И непобедимого солнца,

Носившая в себе свои мысли,

И рабство, и гибель, и бурю,

Уже ничего не помнит.

ВЕТЕР МЕНЯЕТСЯ

Вот как меняется ветер:

Как мысли в голове старика,

Который еще надеется

Неизвестно на что.

Вот как меняется ветер:

Как мысли отрекшегося от иллюзий,

Но еще чувствующего, как внутри

Бродит какая-то блажь.

Вот как меняется ветер:

Как мысли о будущей славе,

Как мысли о сладостной мести.

Вот как меняется ветер:

Как мысли уставшего человека,

Которому все равно.

СМЕРТЬ СОЛДАТА

Смерть входит в солдатский паек,

Она неизбежна, как осень.

Солдат умирает.

Без всяких переживаний,

Без долгих прощаний,

Без маршей.

Смерть не обсуждают,

Она как осеннее небо,

Когда ветер упал,

Но облака и без ветра

Куда-то плывут

Как ни в чем не бывало.

Из книги «Идея гармонии» (1936)

ПРОЩАНИЕ БЕЗ ВАРИАНТОВ

Это и значит — прощаться, прощаться —

И вдогонку кричать, и махать напоследок,

Всей душою прощаясь — словами, глазами, —

Если просто застыть и не шелохнуться.

В этом мире без твердых огней путеводных

Что ни угол, то клин – это глубже разлуки,

Это и значит — прощаться, прощаться, —

Если просто молчать и глядеть неотрывно.

Можно быть независимым и равнодушным,

Презирать эту жизнь за бездарность и пошлость,

Можно соглашаться, что сегодня не душно

И не жарко, — прихлебывая понемножку

Из стакана, — и спать — или, если не спится,

То лежать в темноте и бежать не пытаться,

Или взглядом с тоскующим взглядом скреститься —

Это и значит — навек распрощаться.

Упражняться в занятии этом приятно,

Будь ты смертный еще или ангел. От солнца —

Все, что наше на свете: сиянье и пятна.

Что мы стóим сверх солнечного червонца?

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК

Что ожидало путника внутри?

Пустая одинокая постель.

Увы, не вихрь трагических волос,

Сверканье глаз, враждебный холод рук.

Не книга, озаренная свечой,

Раскрытая на горестном стихе.

Не штора, от порыва сквозняка

Зловеще вздувшаяся в окне.

Что в горестном стихе? Созвучье слов,

Навязанный, прилипчивый мотив.

Какая чушь! Заправлена постель,

И недвижима штора на окне.

Из книги «Камень» (1957)

НЕЧТО О ЛУННОМ СВЕТЕ

Луна — задумчивая, как поэт,

Вращающий в сознании своем

Единственный и разноликий мир,

Сияла над реальностью вещей.

Как будто миру был потребен глаз,

Как будто средь неведомых причин

И целей бытия была одна,

Правдоподобней всех, — узнать себя.

Не этого ль хотелось и луне?

Свет лунный обнажал в предметах суть,

То есть реальность; например, в горе —

Не миф горы, а контур и объем,

В фигуре темной, ждущей на тропе,—

То ли разбойник, то ли ухажер —

Не домысел, а только силуэт,

Оглядку неуверенную, страх

Ночных пространств и голых ярких звезд,

Сатурновых пугающих огней.

И вот внутри громадной этой тьмы,

Происходил какой-то мощный сдвиг,

И, вопреки реальности вещей,

Как облако в зеркальной глубине,

Сознанье ночи изменяло цвет,

И возникал в ночи какой-то звук,

Тревожный и не нужный бытию,

Единственно стремящемуся — быть

Услышанным. Абсурдная мечта;

Но уж, по крайней мере, это — цель…

[1] Григорий Кружков. Перевод, вступительная статья, 2008

[2] См. статью «Крик павлина и конец эстетической эпохи» // ИЛ, 2001, № 1.

[3]«Монокль моего дядюшки» (франц.). (Здесь и далее — прим. автора статьи.)

[4] Прекрасная звезда (франц.).

[5] Из «Adagia» // Stevens W. Collected Poetry and Prose. — N. Y.: 1997. P. 903.

[6] Ibid.P. 905. Стивенс также ввел эту фразу в свою поэму «К определению высшей выдумки» (1942).

[7] Vendler H. Wallace Stevens: Words Chosen Out of Desire. — Harvard University Press, 1986. P. 44.

[8] Из стихотворения Р. Фроста “Stopping by Woods on a Snowy Evening”.

_______________________________________

Перевод: Ян Пробштейн

ЕЩЕ ОДНА ПЛАЧУЩАЯ ЖЕНЩИНА

Мне она тоже не нравится.

Выплесни горе наружу

Из горького сердца вчуже,

Которое скорбь не смягчит.

В этой тьме копится яд.

В море слез расцветет

Цветов черных гроздь.

Великий исток бытия,

Воображенье — единственная

Реальность в придуманном мире,

Покинет тебя с тем,

Кого фантазией не пронять,

И смерть поразит тебя.

_^_

СЮРПРИЗЫ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Palais de Justice* служанок

Увенчал горизонт колоннадой жалок.

Когда б затеряться в Ubermenschlichkeit** смог,

Человека не ждал бы плачевный итог,

Ибо бравые словеса царей

Делают нашу жизнь кривей.

_____________________________

* Дворец правосудия (франц.)

** Сверхчеловечество (нем.)

_^_

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ О НЕБЕ КАК О ГРОБНИЦЕ

Что скажете вы, толкователи, о людях,

Кто ходит в гробницах неба по ночам,

О потемневших призраках нашей старой комедии?

Неужто верят, что лютый холод усмирят

Светильники неся над головой,

Вольные граждане смерти, кружа

В поисках того, что ищут? Или этот погост,

Взгромождаемый ежедневно как столп и врата

И духовный проход в никуда,

Еженощно предсказывает одну ужасную ночь,

Когда сонм перестанет бродить, а свет

Стойких светильников на тьму наползать?

Оттени темных комедиантов,

Взывай к ним в заоблачных далях,

Чтоб услышать ответ из их ледяного Элизия.

_^_

Из книги "Идеи порядка"

БРАВЫЙ МУЖ

Солнце, бравый муж

Является сквозь ветви, что ждут, когда

Придет он, бравый муж.

Зелень и тьма глаз

Из темных очертаний трав

Бегут прочь.

Добрые звезды,

Бледные шлемы и шпоры в шипах

Бегут прочь.

Страх из кровати,

Страхи жизни и смерти

Бегут прочь.

Сей бравый муж сзади

Приходит без размышлений,

Сей бравый муж.

_^_

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

Представит кто, что солнце одело облака

Когда людей трясет в ночи,

Или что ночь горда, ярка,

Когда лежат без сна они,

Крича, крича о помощи?

Где давнее твое тепло,

Как холодно всем стало тут,

Печален вздох и чай стал плох,

Как старый мир свихнуться мог,

Что люди мрут и мрут?

И если радость есть вне книг,

То лжет она, ложь в них самих,

И если каждый в данный миг

В себя посмотрит невзначай,

О помощи крича, крича?

Внутри, как солнца столп,

Опоры ночи. Хороший

Чай и свежий хлеб,

Вино и мясо тоже,

и не умрут они вовек.

_^_

ОТКРЫТКА ИЗ ВУЛКАНА

Дети, которые подберут наши кости,

Не узнают, что принадлежали они

Тем, кто бежал быстрее лис по горам;

И что осенью, когда виноградные грозди

Делали воздух еще острей,

Эти кости были живы, вдыхали мороз;

Они догадаются хотя бы, что мы

Оставили с костяком много больше,

То, что и ныне является видом явлений -

Что мы чувствовали, когда смотрели на них.

Весенние тучи мчатся над шатким домом

За воротами, а ветер в небе

Кричит в неподдельном отчаянье.

Мы знали давно, что вид особняка

И то, что мы говорили о нем,

Превратилось в него.... А дети,

Венцы сплетая цветущие,

Повторять будут наши слова,

Не зная о том, и скажут, что тот,

Кто жил в этом доме, оставил

Дух, бушующий средь голых стен

Грязного дома в заброшенном мире,

Лохмотья теней, заостренных на белизне,

Замаранной золотом пышного солнца.

_^_

ЖЕНЩИНА ПОЁТ ПЕСНЮ СОЛДАТУ, ВЕРНУВШЕМУСЯ ДОМОЙ

Убивает рана, которая не кровоточит.

Нет у нее ни няни, ни родни обогреться,

Ни родных обогреть.

Тот человек умирает, который не падает.

Он на ходу умирает. Ничего не выживет кроме

Того, что было

Под белыми облаками грудой на груде

Нагромождено, как забвенье,

В сонном воздухе.

Облака над деревней, над городом,

Им поведает путник

О ране своей,

Не сказав ни словечка людям,

Разве что встретит случайно

Кого-нибудь по дороге,

Часть местности больше,

Чем знакомый, с которым

Он бы мог поболтать о погоде —

Выговориться, ничего не теряя,

Просто за околицу выйти,

Туда в тишину.

_^_

ЖИТЕЛИ МАЛОЙ СМЕРТИ

Эти двое у стены из камня —

Малая смерти частица.

Трава все еще зелена.

Но есть полная смерть,

Забвение - на огромной

Высоте и глубине, она

Все покрывает, заполнив сознанье.

Эти - малые жители города смерти,

Мужчина и женщина, как два листочка,

Льнущие к дереву, пока зима

Не заморозит все и не почернеет сама.

На огромной высоте и глубине

Бесчувственна империя безмолвья,

Где держит инструмент фигура без лица,

Играя немую музыку конца.

_^_

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК БЕСФОРМЕН

Веками жил он в нищете.

Бог был его покров и кров.

Затем от поколенья к поколенью

Он креп в свободе и достатке.

Он жизнь за жизнью жил в надежде,

Что в следующей будет лучше.

И жизнь пришла — сон крепок, сочен плод,

Но Лазарь предал его в руки тех, кто

Убив его, над телом надругались,

И в перьях вываляли труп. В могилу бросив

Для обогрева скисшее вино,

Для чтенья книгу без страниц, над ним

Кусок доски прибили с надписью кривой:

Хороший человек бесформен, будто знали.

_^_

СПЯЩИЙ СТАРИК

Два мира спят, уснули, почивают.

Как бы торжественно, глухое чувство ими овладело.

Земля и ты - все мысли, чувства, вера

Твои сомненья — частности сюжета;

И краснота твоих каштанов рыжеватых,

Течение реки — сонливое теченье реки Р.

_^_

ЗЕЛЕНОЕ РАСТЕНИЕ

Тишина — ушедшая форма.

Львиные розы Otu-bre* превратились в бумажных

И тени деревьев подобны

сложенным зонтикам.

Истощенный словарь лета

Уже ни о чем не говорит.

Бурый на дне красного,

Оранжевый подбой под желтизной.

Фальсификации солнца

В зеркале, без тепла,

В постоянной вторичности,

Поворот к конечности —

Но зеленое растение ослепляет, когда смотришь

На легенду леса цвета каштанов и оливок,

Слепит за пределом легенды варварской зеленью,

Грубой реальностью, которой принадлежит.

_______________________________________________

* Otu-bre (исп. устаревш. арагонск.) — октябрь.

_^_

СЛАБОУМНЫЙ В ГОРАХ

Эта была рука мясника.

Он сжал это и кровь

Брызнула из-под пальцев

И забрызгала пол.

Затем упало тело.

И потому потом, ночью

И ветер Исландии

И ветер Цейлона

При встрече сдавили мой разум,

Сжали разум и мысли сгребли.

Черный ветер морской

И ветер зеленый

Закружились вокруг меня.

И кровь ума упала

На пол. Я спал.

И все ж был человек во мне,

Кто мог воспарить в облака,

Мог бы коснуться ветров,

Согнуть их и сбить,

Мог ступить уверенно в небо.

_^_

БАГАТЕЛИ МАДРИГАЛЫ

Где ты думаешь, змей,

Где ты лежишь под снегом

И закрыв глаза,

Вдыхаешь из расщелин земли?

В какой пещере ты

Пробуешь яд, во тьме какой

Блестишь чешуей,

Нацелив острый язык?

А где же вы, люди, где

Вы, сбитые с толку

Мусором жизни, бредете

Сквозь зимы созерцательный свет?

В какой щели найдете

Холод чела, злобу глаз,

Зрящих то, что отвергнуто,

Мстительных, затмившихся жестами

Жизней, которые вам не прожить,

Растраченных попусту дней,

Угрюмых масок ночей-разрушителей?

(Это — одна из мыслей

Разума, который создан

Из всеобщего разума,

Одна их главных песен.)

_^_

ЗНАТОК ХАОСА*

I

А.Насильственный порядок — есть беспорядок и

Б.Великий беспорядок есть порядок. Эти

Два явления едины. (Страницы иллюстраций.)

II

Если бы вся зелень весны была голубой, а она такова;

Если бы все цветы Южной Африки блистали

На столах Коннектикута, а это так;

Если б англичане обходились без цейлонского чая на Цейлоне, а это случается;

И если бы все это происходило упорядоченно,

А так и есть; закон природных противоположностей,

Единых по сути, приятен как гавань,

Приятен как мазки кисти, такой веточки,

Верхней конкретной ветки, как, скажем, у Маршана**.

III

В конце концов милый контраст между жизнью и смертью

Доказывает, что эти противоположности едины,

По крайней мере, такова была теория, когда книги

Епископов разрешали противоречия мира. Мы не можем

Вернуться к этим скользким фактам сквамозного мозга,

Если можно так выразиться. И все же связь остается,

Небольшое соотношение, разрастающееся, как тень

Тучи на песке, контур на склоне горы.

IV

А. Ну, старый порядок основан на насилье,

Это ничего не доказывает. Всего лишь еще одна истина,

Еще один элемент в громадном беспорядке истин.

Б. Стоит апрель, пока пишу это. Ветер

Подул после череды дождливых дней.

Все это, несомненно вскоре завершится летом.

Но предположим, беспорядок истин когда-нибудь

Придет к порядку, самому Плантагенетовскому, стойкому...

Великий беспорядок есть порядок. Теперь А

И Б не похожи на скульптуры, что выставлены

На обозрение в Лувре. Они нарисованы мелом

На тротуаре, чтобы мог увидеть вдумчивый человек.

V

Вдумчивый человек... Он следит за пареньем орлов,

Для которых замысловатые Альпы - единое гнездо.

________________________________________________________________

* Ответ Стивенса на книгу стихов "Сад беспорядка" (The Garden of Disorder, 1938),

предисловие к которой он написал, американского поэта-модерниста, прозаика,

издателя, фотографа и художника Чарльза Генри Форда (1908-2002), который

в период между двумя войнами жил в Париже, был знаком с Гертрудой Стайн,

Жаном Кокто, Натали Барни, Эзрой Паундом и многими другими, в частности,

с русским художником Павлом Челищевым, который стал его партнером и которого

он в 1934 г. привез в США.

** Жан Ипполит Маршан (1883-1941) — художник, литограф, иллюстратор, книжный график,

который иллюстрировал книги Валери, Клоделя, Франсиса Жамма.

____________________________________________________

Перевод с английского ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

Играя в Бога

Чужие поэты нужны, лишь когда мы не можем заменить их своими. Поскольку автор участвует в создании стихотворения наравне с родным языком, то всякий перевод лишает нас половины удовольствия. Оден, предваряя английское издание Кавафиса, писал, что читать переводы стихов, написанных на неизвестном читателю языке, стоит тогда, когда точка зрения поэта на мир уникальна. Если эта перспектива и впрямь неповторима, то ее не скроют звуки чужого языка. Проще говоря, стихи в переводе следует читать в исключительных случаях. Уоллес Стивенс — как раз такой случай. Его голос необходим нашей литературе.

Переводить Стивенса трудно. Но природа этой трудности совсем не та, что мешает, скажем, “английскому Пушкину”. Беда не в языке, а в поэте: Стивенс предельно ясен и бесконечно темен. Это не оксюморон, это — фундаментальное качество его поэтики, в которой неопределенность неизбежна, как в квантовой механике. Стихотворения Стивенса складываются не из строчек, а из мнемонических знаков, напоминающих автору о пути, который он проделал. Каждый, кто был в лесу, знает, что трудно не заметить зарубку на стволе, но еще труднее понять, что она означает. Впрочем, со Стивенсом дело обстоит еще сложнее. Стихи его не загадочны, а таинственны, ибо зовут к размышлению, не приводящему к результату. От переводчика тут требуется самоуверенность дерзкого интерпретатора и тихое смирение послушника. Не без зависти глядя, как Григорий Кружков вел изнурительные переговоры между английским оригиналом и его русским отражением, я понял, что он, как хороший пианист, исполняет точно, а трактует смело. Что, конечно, не исключает других, самых разных вариантов перевода Стивенса, который и на родном-то языке постоянно ускользает от исчерпывающего прочтения.

Эта неуловимость — еще одна причина, из-за которой нужен русский Стивенс. Он представляет не столько ренессанс англоязычной поэзии, не столько изощренность модернистской литературы, не столько постфилософский дискурс ХХ века, сколько самого себя. Стивенс ни на кого не похож.

В первую очередь — на поэта. В 1879 году он родился в ничем не примечательном пенсильванском городе Рединге. Учился, и хорошо учился, в Гарварде. Закончил юридический факультет в Нью-Йорке. Всю жизнь работал, опять-таки хорошо, в Хартфордской страховой компании. В ней он дослужился до вице-президента. Гёте, Гофман и Кафка тоже были юристами, но профессией своей тяготились. Стивенс на судьбу не роптал и работой гордился. Когда к нему приходили студенты, чтобы расспросить о метафорах, Стивенс показывал на хартфордские небоскребы, которые застраховала его фирма. Он сочинял стихи по дороге в контору, записывал их за своим столом украдкой. Подчиненные узнали, что их босс — один из самых крупных американских поэтов, только когда на Стивенса посыпались награды. В 46-м он стал членом Американской академии изящных искусств, в 50-м получил самый престижный среди поэтов Боллингеновский приз, в 55-м, в год смерти, пришла Пулицеровская премия.

Уоллес Стивенс был человеком во всех отношениях солидным, добропорядочным и, мягко говоря, зажиточным. Жил в доме с колоннами. Был тучным. Любил французское вино, символистов и сигары. Отдыхал, как положено, во Флориде. Этому неуклонному расписанию следовала и его поэзия — тропически пышные флоридские строфы перемежались пуритански аскетическими стихами Коннектикута. Со времен Великой депрессии последних стало больше, чем первых. Старый Стивенс суше раннего. Его поздняя поэзия напоминает гравюру с тех экзотических картин, которыми были его ранние стихи. Устроив поэтическое “Прощание с Флоридой”, он стал настоящим новоанглийским поэтом:

Мой Север гол и холоден, похож

На месиво людей и облаков...

И “северные” и “южные” стихи Стивенса по-разному сложны и по-одинаковому глубоки. Все они написаны “простым человеком — как говорил он сам о себе,— которого не интересуют простые вещи”. Свой первый сборник — “Harmonium” — Стивенс выпустил в 1923 году, когда ему было уже 44. Поначалу эту книгу, ставшую со временем одной из самых знаменитых в Америке, мало кто заметил. Возможно, славе Стивенса помешало то обстоятельство, что за год до этого появились “Бесплодная земля” Элиота и “Улисс” Джойса. Англо-американский модернизм вошел в акме, но на его олимпе Стивенсу не хватило места.

Это и странно и закономерно. Стивенс не только принадлежал к этому великому течению, но представлял его в наиболее рафинированном виде. Вместе с другими он совершал тот “Коперников переворот” в искусстве, в результате которого область интересов художника переместилась с онтологии на гносеологию — с действительности на способы ее репрезентации и манифестации.

На этом сходство заканчивается и начинаются различия, которые привели Стивенса к заочному спору с самыми прославленными из его современников — с Паундом, Элиотом и Джойсом.

Стивенс сочувствовал Паунду, звавшему поэта “сделать вещи новыми”. Разногласия вызывали способ и материал обновления поэзии. Паунд и его друзья стремились воссоздать ткань современного сознания, которая виделась им бесконечно сложным палимпсестом. Такая стратегия требовала принципиально фрагментарной поэтики, делающей столь же увлекательным, сколь и мучительным чтение модернистов. Молодой Элиот, зрелый Джойс и поздний Паунд превратили литературу в индустрию ассоциаций. Самые знаменитые из их книг напоминают наиболее острую метафору модернистской культуры — “Игру в бисер” Гессе. Лучший аналог этой “поэтической машины” — “Cantos” Паунда. Его интересовали “шелковые лохмотья” прошлого, из которых он кроил свои монументальные, как пирамиды, и пестрые, как лоскутное одеяло, песни. Паунд мечтал написать “поэму племени”, в которой воплотится человеческий опыт во всей своей полноте, не расчлененной ни пространством, ни временем. Пользуясь языком “археологической цивилизации”, он изображал величественные письмена древности, проступающие сквозь беглые каракули сиюминутных мыслей. (Так, в его замечательные переводы из Проперция попадает комически несуразный “холодильник”.) Обостренная чувственно-историческая память поэта должна была не оживлять прошлое, а делать из него настоящее.

Если Элиоту поэзия заменила философию, в которой он разочаровался настолько, что, отказавшись от кафедры Гарвардского университета, отправился служить в банк, то Паунду поэзия должна была заменить историю. Свой незавершенный и незавершимый проект он называл “поэмой, включающей историю”.

Тихий бунт Стивенса против мэтров начался с того, что он писал поэмы, исключающие историю. Его волновало только настоящее — животрепещущая длительность текущего мгновения. В стихах Стивенса мало аллюзий, почти нет истории, совсем нет прошлого. Движения времени тут заменяет эволюция мысли, ход рассуждения. Вектор поэзии Стивенса направлен не назад, не вперед, не вширь и не вдаль, а вглубь набухающего от строки к строке момента. Его стихи написаны только о том, что происходит сейчас и всегда. И это свойство придает поэзии Стивенса ту бескомпромиссную аисторичность, которая свойственна дождю и закату.

В одном из своих немногих эссе Стивенс пишет, что единственная задача поэта — определить, чем является поэзия сегодня. На этот вопрос отвечает его стихотворение “О современной поэзии”. Для стихов, говорит он в нем, прошлое — всего лишь сувенир, вроде напоминания о приятном, но давно истекшем отпуске. Чтобы говорить на сегодняшнем языке, стихи должны быть ровесниками своих читателей. Стихи — духовный остаток от деления времени на людей, стихи — общий для всех знаменатель, делающий нас жителями своей эпохи. Стихи не могут позволить себе ничего лишнего, они должны говорить нам лишь то, что остается от нашего внутреннего монолога, когда мы, “причесываясь, танцуя, катаясь на коньках”, забываем и о нем и о себе. Поэзия, чеканит автор свою самую известную и самую неоспоримую формулу, — поиск необходимого, того, без чего не обойтись (“the act of finding what will suffice”). Отсюда следует, что стихам не остается ничего другого, как заменить собой религию. “В век безверия, — пишет Стивенс уже прозой, — дело поэта обеспечить нас тем, что давала вера”.

Сама по себе эта мысль и не кощунственна, и не нова. Разочаровавшись в метафизике, философы часто заменяют ее эстетикой. Да и критики прямо ставили такую задачу перед поэтами. Элиот, отказавшись ее выполнять, вернулся в церковь. Стивенс в нее и не заходил. Вместо этого он выстроил диковинную атеистическую теологию. Искусство для Стивенса — религия видимого, которая заняла место веры в невидимое. Его религия не знает неба. Она не нуждается в трансцендентном измерении, она существует лишь по эту сторону жизни — здесь и сейчас. Отрицая простодушный физиологизм позитивизма, Стивенс верит в человеческую душу, но эта душа — смертна. Более того, именно ограниченность существования и делает наше бытие достойным религиозного переживания. “Смерть — мать красоты”, — пишет Стивенс в своем программном стихотворении “Воскресное утро”. Райская безвременность уродлива, ибо она мешает “плодам зреть” и “рекам находить море”. Лишь конец придает смысл и вес всякому опыту. У Стивенса сверхъестественное — всегда естественно, а не противоестественно.

Называя Бога высшей поэтической идеей, Стивенс подчеркивал, что вера в Бога вовсе не подразумевает Его существования. Бог — продукт воображенья, но это отнюдь не делает Его более иллюзорным, чем остальной мир. Реальность божественного присутствия в нашей жизни ничем не отличается от реальности всякой вещи, которая состоит из себя и нашего на нее взгляда. Чтобы служить альтернативой религии, поэзия должна осознать себя творческим актом, результаты которого неотличимы от тех, что производит Бог или природа. Стихи не означают что-то, а являются чем-то. Так Стивенс устанавливает тождество поэта и Творца.

Ставшее хрестоматийным выражение этого комплекса идей — стихотворение “Идея порядка в Ки-Уэсте” или, как назвал свой отменный перевод Кружков, “Догадка о гармонии в Ки-Уэсте”. Ки-Уэст — цепь островков на самом юге Флориды, чудное курортное местечко, где жил Хемингуэй. Но задолго до него на этом океанском берегу оставил свой след Стивенс. Как мы знаем от Пушкина и Бродского, поэт на пляже склонен вслушиваться в соблазняющий голос стихии. У Стивенса на метафизический вызов моря отвечает муза:

Там кто-то пел на берегу морском.

Был голос гениальнее валов.

.................................................

Волна шумела, женский голос пел;

но шум и песня жили неслиянно.

В соперничестве “шума” и “звука” разыгрывается конфликт природного хаоса и человеческого порядка. Их борьба исключает сотрудничество: поэт — вовсе не голос природы, которой “Бог не дал ума”. Вместо того чтобы озвучивать величественную картину бушующего океана, поэт ее создает. Следуя известному примеру, он отделяет твердь от хляби: “этот голос проводил черту меж небом и землей”, и свет от тьмы: звуки песни “преобразили ночь, разбив залив на зоны блеска и дорожки тьмы”.

Стивенс, впрочем, не склонен к соллипсизму. Он не отрицает реальности того хаоса, которым являет себя лишенный цели и умысла, “обезбоженный”, по выражению Хайдеггера, мир. Не обманывается Стивенс и мнимостью того порядка, который вносит в аморфную, нерасчлененную гармонией природу наша песнь о ней. Он утверждает другое: только соединение жестокой бесспорности хаоса с “призрачным, но звучным ладом и строем” создает окружающую нас реальность. Не Бог, не природа, а поэт — автор того пейзажа, который мы зовем действительностью:

Мы знали, что иного мира нет,

Чем тот, что в этот час она творит.

Причудливость всей этой возведенной на мираже конструкции в том, что поэт не сомневается в иллюзорности своей “гармонии”. Но как раз тут Стивенса можно вновь вернуть к общим истокам модернистской поэзии.

Дело в том, что центральная в его творчестве концепция реальности воображения напоминает ту реальность сновидения, которая служила моделью для всей модернистской эстетики. Как пишет об этой эпохе историк искусств Арнольд Хаузер, “сон становится парадигмой целостной картины мира, в которой реальное и ирреальное, логика и фантастика, банальное и высокое формируют неразложимое и необъяснимое единство”. Возможность такого альянса объясняется двойственной природой сновидения, о которой писал еще Шопенгауэр: про сон нельзя сказать ни что он есть, ни что его нет. Как бы призрачна, миражна ни была ткань сновидения, для спящего она бесспорная данность.

Для Стивенса поэзия — управляемый, “люсидный” сон, продукт дисциплинированного воображения. Реальное тут не отличается от ирреального. Фантастическое составляет неотъемлемую часть обычного, между ними нет отличий, так как и то и другое — продукт нашего сознания, а в психической жизни, как говорил Юнг, не может быть лжи. Звеном, связующим действительность с воображением, в поэзии Стивенса служит вещь. Вооруженная весомой, материальной подлинностью, она пронизывает все планы бытия, выполняя роль посредника между внутренней и внешней реальностью. Такими вещами Стивенс инкрустировал свою поэтическую материю.

В стихотворении, связывающем вещь с мыслью, под взглядом поэта вещи начинают расти не меняясь. Остроумная материализация этого парадокса — короткое стихотворение “Случай с банкой”.

Я банку водрузил на холм

В прекрасном штате Теннесси,

И стал округой дикий край

Вокруг ее оси.

Так начинается гносеологическая комедия, которую разыгрывают два ее героя: природа — “взлохмаченная глухомань”, и пустая банка, что “брала не красотой, а только круглотой”. Есть еще, конечно, автор, который совершил революционный переворот в пейзаже, внеся в него круглую банку. Ее вопиющая искусственность смешала карты мироздания. Культура подчинила себе природу, изменив ее состав: приняв в себя порожнюю склянку, природа утратила девственную первозданность. Плод этого союза — преображенная банкой до неузнаваемости картина:

Не заключая ничего

В себе — ни птицы, ни куста,

Она царила надо всем,

Что было в штате Теннесси.

С демонстративной помпезностью Стивенс назначает царем природы и венцом творения не только человека, но даже его мусор. Однако тут же он иронически переосмысливает всю ситуацию, дважды, а значит настойчиво, напоминая, что дело происходит “в штате Теннесси”, то есть в некоем несуществующем, абстрактном, как всякая географическая условность, пространстве. Xoлм, на который автор водрузил банку, не знает, что он расположен в штате Теннесси. Не знает он, впрочем, и о самой банке. Иначе говоря, триумф культуры над природой, что якобы “на брюхе подползла” к надутой от гордости банке, произошел лишь в разгоряченном воображении поэта. Этот спектакль он устроил для себя — и в себе. Все это происходит не снаружи, а внутри — в пространстве авторского сознания.

“Драма между ушей” Стивенса напомнила мне ту, что описал Омар Хайям:

Мгновеньями Бог виден, чаще скрыт,

За нашей жизнью пристально следит,

Он нашей драмой коротает вечность,

Сам сочиняет, ставит и глядит.

У Стивенса роль Постановщика играет, естественно, поэт. Соорудив из банки и холма теологическую инсталляцию, он предлагает рецепт творения новой реальности, состоящей из честной вещи, сырой природы и поэтического вымысла.

В сущности, все стихи Стивенса — “театр для себя”. Сперва поэт выгораживает место для концентрации, строит медитативную мизансцену (часто ее украшает “пальма на самом краю сознанья”). Потом на площадку выходит действующее лицо. Например — муза, как в “Догадке о гармонии в Ки-Уэсте”. Дальше начинаются драматические, как в двенадцатистрочном рассказе о пустой банке, перипетии, предельно запутывающие читателя. Вырвавшиеся из причинно-следственной логики, события тут сосуществуют, а не следуют друг за другом. Ни внутренняя логика характера, ни внешние закономерности сюжета не ведут читателя к финалу. Стихотворение — череда расходящихся, как рябь по воде, фрагментов, которые не ведут повествование, а удерживают его на месте. Стивенс стремился не расширить кругозор читателя, а воздействовать на его систему восприятия, на сам ментальный аппарат, конструирующий индивидуальную версию мироздания.

Достигнув этого, Стивенс обрывает текст. Вместо “морали”, вместо финального афоризма, раскрывающего смысл предыдущего, нам достается лишь ироническое молчание автора, который ждет ответа на поставленный его постановкой вопрос.

Ответа на этот вопрос, конечно, нет. Во-первых, потому, что все, о чем можно сказать, лучше писать прозой. Во-вторых, потому, что процесс в стихах Стивенса заменяет результат. Но в-третьих, ответ все-таки есть, ибо, задавая неразрешимые загадки своему сознанию, мы изменяем его даже тогда, когда не догадываемся об этом. “Правильным” решением стихотворения будет то микроскопическое изменение нашей внутренней картины мира, которое оборачивается созданием новой, не существовавшей прежде реальности. Прочитав стихотворение Стивенса, мы не узнаем о мире больше, чем знали о нем раньше. Но если мы шаг за шагом, с доверчивой неторопливостью и педантичной дотошностью, затая от волнения дыхание и прикусив от усердия губу, повторим пройденный автором путь, то выйдем из стихотворения не такими, какими в него вошли.

Нью-Йорк, май 1998 Александр Генис

Питер Пигва за клавикордами

I

Как из клавиш — беглые ноты,

Так из этих нот сладкозвучных

Извлекаю я музыку сердца,

Музыка — больше, чем звуки;

Это то, что я ощущаю,

Сидя в комнате рядом с тобою,

Думая о твоем синем платье

И его шелковых волнах. Вот так же

Старцы вожделели к Сусанне.

В теплом свете зеленого заката

Под деревьями она купалась;

А красноглазые старцы

Смотрели, и струны их жизни

Дрожали, и ветхие вены

Пульсировали пиццикато.

II

В зеленой воде

Прозрачной

Сусанна лежала

Нежась.

Касания струй

Ласкали ее,

Искали ее,

Была в них

Робость и свежесть.

Под яблонями

На берегу

Сусанна стояла,

Ее знобило,

И не было сил

Навлечь покрывало.

Сусанна шла по траве

Ногами нагими.

Зефиры сновали вокруг,

Как рабыни,

С шарфами прозрачными

И кружевными.

Дыханье чужое

Ожгло ей плечо,

Сверчки онемели.

Она обернулась —

Цимбалы ударили,

Трубы взревели.

III

Тут служанки вбежали с шумным

Дребезжаньем, подобно бубнам,

Удивляясь хозяйки крикам

Против старцев с угрюмым ликом.

И был ропот их в перерывах,

Словно дождик, шумящий в ивах.

И огонь, подъят к небесам,

Осветил красоту и срам.

И служанки умчались с шумным

Дребезжаньем, подобно бубнам.

IV

В воображенье красота мгновенна,

Как незаконченный эскиз творца;

Но, воплотясь, она не знает тлена.

Плоть умирает, красота живет.

Так тают вечера в зеленой пене —

Волны возвратной вечное струенье.

Так замирает сад в тисках зимы,

Укрыв свой аромат под рясой тьмы.

Так вянут девы томно и устало

Под свежий звук рассветного хорала.

Сусанна похотливую струну

В сердцах у старцев гаснущих задела —

И смерти скерцо завершило дело.

Теперь она в бессмертии своем

На струнах душ смычком воспоминаний

Играет нескончаемый псалом.

Снежный человек

Нужен зимний, остывший ум,

Чтоб смотреть на иней и снег,

Облепивший ветки сосны.

Нужно сильно захолодеть,

Чтобы разглядеть можжевельник

В гроздьях льда — и ельник вдали

Под январским солнцем, забыть

О печальном шуме вершин

И о трепете редкой листвы,

Шепчущей нам о стране,

Где вот так же ветер гудит,

И вершины шумят,

И кто-то, осыпанный снегом,

Глядит, не зная, кто он,

В ничто, которое есть, и то, которого нет.

Черви у небесных врат

Мы из могилы принцессу несем,

В чреве своем к горним вратам.

Мы — колесница Бадрульбадур.

Вот ее око. Вот, чередой,

Ресницы ока и веко ее,

Вот её подпора — щека.

Вот, палец за пальцем, рука —

Гений слетавший к этой щеке.

Губы, и все остальное — до ног.

...............................

Мы — колесница Бадрульбадур.

Артистическая натура

Как неуемная влага Флориды

Рождает

Широкопёрые пальмы

И лианы, льнущие к зеленостволью,

Как неуемная влага Флориды

Рождает

Восторги и экивоки

Зеваки, созерцающего эту злачность,

И золотые на злачности волны,

И блаженные утра, приятные глазу

Юного аллигатора,

И разноцветные грозы, —

Так из меня без удержу брызжут

Искры, образы и всяких образов хлопья.

Прощание с Флоридой

I

Вперед, корабль! Там, на песке, вдали

Осталась кожа мертвая змеи.

Ки-Уэст исчез за грудой дымных туч,

И зыбь искрит как изумруд. Луна

Над мачтой, и минувшее мертво,

Наш разговор окончен — навсегда.

Мой ум свободен. В небесах луна

Плывет свободно и легко, и хор

Сирен поет: минувшее мертво.

Плыви во тьму. Пусть волны мчатся вспять.

II

Мой ум был связан ею. Пальмы жгли,

Как будто я на пепелище жил,

Как будто ветер с севера, свистя

В листве, напрасно тщился воскресить

Того, кто в саркофаге Юга спал,

В ее морском, коралловом краю,

На островах ее, а не моих,

В ее океанических ночах,

Поющих, шепчущих, гремящих о песок.

О радость — плыть на север, где зима,

От выцветших песчаных берегов!

III

Я ненавидел медленный отлив,

Бесстыдно обнажавший тайны дна

И джунгли водорослей, не любил

Изогнутых, неистовых цветов

Над духотой веранды, ржавь и гниль,

Костлявость веток, пыльную листву.

Прощай! Отрадно знать, что я уплыл

Навек от этих скал, от этих слов

И глаз, что я не помню ни о чем,

И даже, что когда-то я тебя

Любил... Но все прошло. Вперед, корабль!

IV

Мой Север гол и холоден, похож

На месиво людей и облаков.

Как воды, толпы их текут во тьме,

Как воды темные, что бьются в борт,

Вздымаясь и скользя назад, во тьму,

И пеною сверкающей клубясь.

Освободиться, возвратиться к ним,

В толпу, что свяжет тысячами уз.

О палуба туманная, неси

Навстречу холоду. Плыви, корабль!

Убежище одиноких

Пусть последним убежищем одиноких

Станет место волнообразных качаний.

Будет ли это посреди океана

На шлепающих зеленых ступенях

Или на пляже —

Что-то все время должно качаться

Волнообразно и непрестанно,

С шумом ритмичным и монотонным,

Не прекращающимся ни на секунду;

И мысль должна тоже волнообразно,

Беспокойно зыбиться и возвращаться —

В этом убежище одиноких,

Которое можно назвать по праву

Местом вечных волнообразных качаний.

Тарелка с персиками в России

Всем телом я чувствую эти персики,

Обоняю их и осязаю. Кто я?

Я поглощаю их, как анжуйцы

Поглощают свое Анжу. Я их вижу,

Как юный любовник видит крыжовник,

Как темный испанец треплет гитару.

Кто я? Конечно же, я тот русский,

Тот издыхающий зверь, тот изгнанник,

Для кого колокола отзвонили

В сердце. Персики круглы и румяны —

Ах! и так же мохнаты, как твой тулупчик.

Мягкие, податливые, полные сока,

Они сияют красками нашей усадьбы,

Летом, росой, ясной погодой.

Они наполняют комнату миром.

Окна открыты. Солнце пронзает

Занавески. Даже слабое их колыханье

Раздражает. Кто знал, кто мог думать,

Что судьба нас оторвет друг от друга —

Как эти персики на тарелке?

Прилично одетый мужчина с бородой

А за последним “нет” приходит “да”,

И мир висит на этом волоске,

“Нет” — это ночь, “да” — это ясный день.

Пускай отвергнутое соскользнет

За водопад заката, но одно

Останется надежное, пускай

Ничтожное, как усики сверчка,

Случайное, как фраза, целый день

Твердимая в уме и так и сяк,

Последнее — то, что важней всего, —

Останется — и ты не одинок,

Мир в сердце и зеленая листва,

А только и всего, что горстка слов,

Сама себе поверившая речь,

Сквозь сон у изголовья странный звук,

Как бы жужжащий крылышками эльф,

Всю ночь над спящим домом, в тишине —

Жужжащий разливающийся свет…

И ненасытный, недовольный ум.

О сущем и вещем

Пальма на самом краю сознанья,

Там, где кончается мысль, возносит

В воздух свои узоры из бронзы.

Птица с золотым опереньем

Поет на пальме песню без смысла,

Песню без смысла и выраженья.

Чтобы мы знали: не от рассудка

Зависит счастье или несчастье.

Птица поет. Перья сияют.

Пальма стоит на краю пространства.

Ветер в листве еле струится.

Птицыны перья, вспылав, плавно гаснут.