КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали

Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

Джим Моррисон

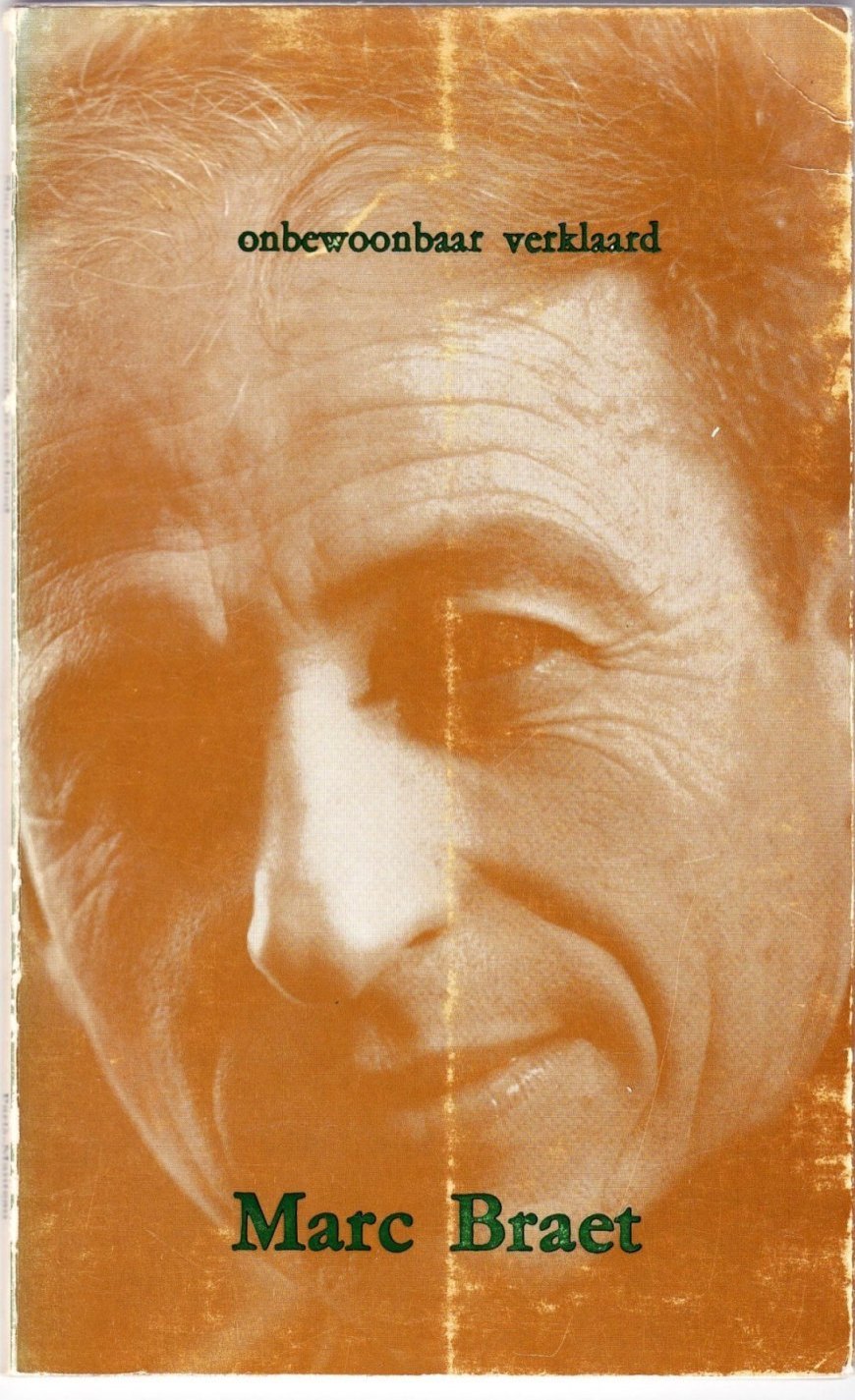

MARK BREAT

О поэзии Марка Брата

Марк Брат — бельгиец. Однако это скорее государственная принадлежность, чем национальная. А для бельгийцев вопрос национальной принадлежности весьма существен. Судьба этой небольшой страны на северо-западе европейского континента сложилась так, что на ее территории, в рамках единой государственности, соединились две нации: в северных провинциях живут фламандцы, говорящие по-нидерландски, а на юге — франкоязычных валлоны. Разделение по национальному признаку характерно для сегодняшней Бельгии. Оно распространяется и на органы управления, и на политические партии, накладывает свой отпечаток на культурную жизнь страны. Посколько Бельгия — страна двунациональная и двуязычная, то и бельгийская литература создаётся на двух языках: нидерландском и французском. Марк Брат — фламандец и пишет по-нидерландски.

Будущий поэт родился в 1925 году в маленьком фламандском городе Ниупорте. Его юность пришлась на годы фашистской оккупации. Это было время разрухи и страданий, преследований и лагерей смерти. Однако следует отметить, что в Бельгии господство нацизма имело несколько специфический характер: видя во фламандцах "братьев по германской расе", немецкие фашисты старались склонить их на свою сторону, включить их в свою "борьбу" и поэтому избегали, особенно в начале оккупации, открыто демонстрировать наиболее отталкивающие личины гитлеризма: несколько менее жесткими были здесь в первое время и рассовые санкции в отношении «неарийцев». Такая политика принесла нацистам определенный успех: бельгийское общество в значительной мере размежевалось, здесь появились свои Квислинг и коллаборационисты. Поэтому не удивительно, что в бельгийском обществе ( и в бельгийской литературе) до сих пор происходит своеобразный расчет с прошлым, выявление затаившихся пособников немецкого фашизма и прямых соучастников его злодеяний, о чем советский читателель может подробнее узнать, например, из романа Пита ван Акена «Спящие собаки» или из недавно вышедшего однотомнтка произведений крупного бельгийского прозаика Хюберта Лампо. В произведениях этих писателей отражена и героическая борьба лучших сыновей и дочерей бельгийского народа в рядах антифашистского Сопротивления — борьба, к которой с юных лет примкнул и Марк Брат, смолоду и навсегда связавший свою судьбу с самыми прогрессивными силами современности, с коммунистическими идеалами.

Прежде чем стать профессиональным поэтом, Марк Брат сменил немало занятий — от маляра до коммивояжера. И на всех этапах его жизненного пути главным их содержанием, наряду с творчеством, была многогранная общественная деятельность: в течение многих лет он являлся членом ЦК Компартии Бельгии, в качестве национального секретаря Общества «Бельгия — СССР» много сделал для укрепления бельгийско-российских отношений, для развития культурных связей между Бельгии и СССР. Неоднократно посещая нашу страну, он поддерживал тесные контакты с советскими писателями, был дружен с Константином Фединым, Константином Симоновым и Алексеем Сурковым, с неизменным интересом следил за выходом их новых произведений.

Марк Брат рано начал писать стихи — уже в 1950 году увидел свет его первый сборник «Восеинадцать шагов в бурю». С тех пор прошло более трёх десятилетий, опубликовано десять поэтических книг. Марк Брат — признанный поэт, лауреат нескольких престижных бельгийских литературных премий. Его стихи перевкдены на многие языки. Известен он и как переводчик, вынесший большой вклад в дело пропаганды прогрессивной культуры, познакомившийся бельгийского читателя, в частности, с «Всеобщей песнью» Пабло Неруды и с поэзией ГДР. С другой стороны, постоянное обращение к лучшим образцам мировой поэзии значительно обогатило и расширило поэтическую палитру самого Брата.

В современной фламандской поэзии отчётливо прослеживаются две тенденции: приверженность традиции, классическим формам, рифмованному стиху соседствует с экспериментом, формальными поисками, отказом от рифмы и размера в стремлении обрести иные, более свежие и эффективные выразительные средства. Впрочем, на европейском фоне фламандская поэзия в этом отношении не является исключением. Весьма показательно то, что поэты северной Бельгии во многом тяготеют к своим нидерландским собратьям по перу, с которыми у них больше общего (единый язык, единые истоки культурных и литературных традиций), чем с франкоязычными бельгийскими авторами, ориентирующимися в основном на французскую поэзию. В нидерландской же поэзии в послевоенные десятилетия решительно возобладал «экспериментализм» — поэтическое направление, ведущие представители которого (Геррит Каувенаар, Ханс Лодензейн, Люсеберт) сочетают в своих произведениях резкую критику буржуазной действительности с неустанными поисками новых выразительных средств. Не следует забывать и о том, что у истоков современной нидерландской и фламандской поэзии стоял выдающийся поэт-экспериментатор, преобразователь нидерландского стиха Паул ван Остайен.

Марк Брат в своем творчестве отдал дань обоим направлениям во фламандской поэзии. Начав с традиционных, рифмованных стихов, пронизанных благородным гуманистическим и антифашистскими пафосом, Брат, в поисках индивидуальных средств выражения, как бы повторил в миниатюре весь путь, пройденный послевоенной нидерландской и бельгийской поэзией, пройдя в итоге к искусному верлибру, построенному по принципу ассоциативных связей и зачастую раскрывающемся перед читателем во всей глубине лишь при очень пристальном чтении. Несомненны также уроки, взятые Марком Братом у ведущих прогрессивных поэтов ХХ века – Поля Элюара, Луи Арагона, Бертольда Брехта, Пабло Неруды. Неудивительно, что цитаты из этих поэтов присутствуют в книгах Брата, предваряя его стихи не столько в качестве обычного эпиграфа, сколько в роли своеобразного поэтического камертона. Скрытые цитаты и реминисценции щедро рассыпаны и по сами стихам Брата. Из этого, однако, не следует, что поэт склонен механически копировать своих учителей; их творчество предстает здесь своего рода исходной позицией, с которой, по выражению Владимира Маяковского, и начинается истинная «езда в незнаемое». Влияние этого поэта также отчётливо видно в творчестве Марка Брата.

Один из поздних сборников Брата называется «Многозначное слово любовь». Для поэта это больше чем просто эффектное название. Любовь к жизни, любовь к свободе, любовь к справедливости и любовь в наиболее традиционном понимании этого слова объединены для него в единую и нерасторжимую цепь, определяют го активное, гуманистическое, истинно творческое отношение к миру. Марк Брат – поэт широкого диапазона. Он выносит на суд современников свои раздумья о судьбах людей, о смысле жизни, о признании художника, стремится проникнуть в суть явлений и событий, происходящих в послевоенной Западной Европе и далеко за ее пределами. Испытав на себе ужасы войны и гитлеровской оккупации, потеряв многих близких и друзей, погибших в лагерях смерти в Бухенвальде, Дахау, Гросс-Розене, он не может забыть пережитое, постоянно пишет о страданиях, которые применила людям война, и предостерегает от угрозы новой катастрофы. Его стихи посвящены пеплу Хиросимы, освободительной борьбе Алжира и Конго, героической судьбе греческого поэта-патриота Никоса Белояниса. И все же поэтическое творчество, даже имеющее столь ярко выраженное социальное содержание, не вполне равнозначно для Марка Брата непосредственному участию в политической борьбе, и поэт серьезно размышляет об этом уже в стихах из первого сборника:

Как же я сделался чужаком

для людей, для страны, для свободы,

для всех, с км был недавно знаком?

Косой пробор, очки на носу,

не те сигареты, не та одежда,

и только глаза – те же;

и те же руки, привыкшие к таким

вещам, как взрывчатка или граната...

. . . . . . . .

Сегодня я стал для вас иностранцем,

и на страницах моей пишмашинки

рождаются чуждые вам слова.

(Перевод Н.Голя)

Разумеется "приравнять перо к штыку" не так просто; переход от активной деятельности в рядах антифашистского Сопротивления к политической и общественной жизни в послевоенной Бельгии — серьёзный психологический рубеж, и преодолеть его поэту во многом помогает обращение к истокам – к исполненной мужества и оптимизма национальной традиции, к образам легендарного Тиля Уленшпигеля, прославленного на весь мир бельгийским писателем Шарлем же Костром, и хитроумного Лиса Рейнарда из средневекового нидерландского фольклора:

Я, как Лис и Уленшпигель вытру грязные подошвы

о камзолы, да о рясы, да о троны королей.

Виселица по мне плачет? Вешайте под дождик!

Лучше на ветру качаться, чем в земле кормить червей!

(Перевод М.Жженовой)

Темы войны, антифашистской борьбы, революционной деятельности неизменно волнуют Марка Брата. Но если в первых сборниках они составляли главное и почти единственное содержание его стихов, то впоследствии поэт обратился к панораме современной жизни во всем ее диапазоне. В своих стихах он вовлекает в разговор природу, улицы города, случайных прохожих. Разговор этот — о любви, о доброте, о радости существования. Но и в нем звучат слова борца, слышится постоянный призыв:

Я утверждаю правоту желаний.

Слышите? Я говорю об этом.

Я не хочу, чтобы мы снова

продирались сквозь трясину.

. . . . .

Я требую справедливости,

требую прав,

а не подачей сильных мира сего,

которыми эти времещики

затыкают нам глотки.

(Перевод И.Куберского)

Жизнь поэта и его общественно-политическая деятельность сязаны с частыми разъездами. Стихи, написанные по путевым впечатлениям, играют в его творчестве заметную роль, они проникнуты глубоким пониманием национальных культур, к которым он обращается. Особенно звучна в творчестве Марка Брата испанская тема: здесь и постоянные упоминания писателей трагической судьбы Мигеля Сервантеса, Федерико Гарсиа Лорки, и стилизации под испанскую поэзию (в том числе и фолклорную), и обращение к национальному колориту (например, стихотворение «Сарабанда»). Многое в этих стихах непосредственно напоминает о поэзии Лорки, конечно переосмысленной на современный лад:

есть любовь как бассейн где демонстрируют синхронное плавание

движутся голубые и белые воды

растекаются кремом по лицу ночи

. . . . . . . . . . . . . . . .

есть любовь как море где счастлив тонущий

захлебнувшись волной на волне не оставишь следов

(Перевод А.Миролюбовой)

Трагическую гибель Лорки поэт оплакивает в одном из лучших своих стихотворений:

серебряное дыхание Гвадалквивира

безмолвный полёт козодоя

нежная поступь весны

бурьян поющий о смерти

нежной и неприступной

. . . . . . . . . . .

есть боль иная

боль пролитой крови

крови беспамятства

и оставленности

(Перевод Д.Сильвестрова)

С Лоркой во многом связана и любовная лирика Марка Брата, с годами занимающая в его творчестве всё более заметное место. Любовная лирика поэта звучит в несколько иной тональности, нежели гражданская: если в гражданской лирике Марка Брата самые трагические переживания и события неизменно имеют окраску социального оптимизма, то в стихах о любви сквозь счастье обладания всегда брезжит мысль о неизбежности утраты. Любовные стихи Марка Брата меланхоличны, порой трагичны, но в них нет и тени цинизма (весьма свойственного многим обращениям западных поэтов к этой теме в последние десятилетия):

она решила открыть Америку

и отправилась в море скитаний

с цветком января

в волосах

и с сияньем обиды в глазах

я умолк утонул

в тёмной беспутице злости наш поезд

не тронулся с места платформа

обрывалась над пустотой минувшего

аукалась прошлым

(Перевод В.Топорова)

Важно и то, что любовная лирика Марка Брата не замыкается в себе; события происходят и страсти бушуют не в вакууме, но во вполне конкретных условиях; социальная несправедливость оборачивается в этих стихах метафорой неполноты и несовершенства счастья, крушение любви оказывается равнозначным самой смерти:

в памяти день сохранил вкус ее слов

цвет моих глаз

мысли грустные бесконечно

. . . . . . . . . . . . .

в памяти день сохранил свет луны

дыханье ненастья один из военных походов

и только одну из теней

(Перевод В.Вебера)

Любовная тема тесно связана в поэзии Брата с темой творчества, и это не удивительно: и любовь, и творчество одинаково противостоят смерти; творчество помогает легче переносить и любовные невзгоды. Постоянные раздумья о возможностях своего поэтического таланта, стремление передать всю полноту мыслей и ощущений толкают поэта на экспериментирование в области формы. Особенно это заметно в лирике поледних лет. Свободный стих, причудливо перемежаемый рифмованными и ритмически организованными фрагментами, оригинальные звукоповторы внутри строки, цепи звуковых ассоциаций и перекличек, живая разговорная интонация — такова палитра позднего Брата.

итак: лист перевёрнут

новый текст

терпеливой ждёт расшифровки

жаждут слова на местах своих очутиться

любовь легко достигает

конечной цели вещей

(Перевод В.Вебера)

В стремлении добиться многомерного звучания поэтического слова Марк Брат снова и снова обращается к нидерландским эксперименталистам, прежде всего к Люсеберту. Виртуозная игра словами обогащает и оживляет его стихи:

завтрашние газеты

и завтрашние солдаты

уже набраны

(Перевод В.Топорова)

И всё же поиски Брата в области формы гораздо проще и демократичней, чем у большинства его нидерландских собратьев по перу; стремление поэта быть понятым, найти отклик в сердцах читателей не позволяет ему уйти в тупик оторванного от жизни эзотерического творчества. Поэтическая манера Марка Брата ещё не вполне привычна для нашего читателя, для западного же она, при всей экспериментальности, уже давно стала вполне традиционной. Подлинное новаторство поэта в том, что он насыщает эти современные поэтические формы новым глубоким содержанием, исполненным общественного звучания и социального оптимизма.

Оценивая творчество Марка Брата, можно сказать, что в нём нашли отражение наиболее существенные черты, характеризующие ход развития фламандской поэзии послевоенного времени. Советский читатель уже знаком с отдельными публикациями Брата в русском переводе. В предлагаемую книгу включены его избранные стихотворения. Сборник даёт представление о различных периодах творчества поэта, об эволюции его художественного стиля. Знакомство с этим ярким мастером бельгийской нидерландоязычной поэзии расширит наше знание о бельгийской литературе и о Бельгии в целом.

И.Братусь (Вступительная статья. Марк Брат. Стихотворения. Л.: Худож. лит., 1984.)

Перевод с нидерландского Д. Сильвестрова

И НЕЧЕГО СОКРУШАТЬСЯ

книг совсем не беру с собою

никаких навек предрешенных вычурных знаков

танец в сердце проник

до конца став моей судьбою

за словами нечего гнаться

они просятся с губ

снегом падая в ночь

и нечего сокрушаться

РАССТАТЬСЯ

расстаться это заново начать жить

это осознать пространство и время

это вытравить из себя страх и в мертвых ветвях

разбудить свежую песню

расстаться это услышать напев тишины

узреть бесконечный ликующий путь и любовь и

ее неумолчный зов

расстаться задеть ранить боль причинить

поселившимся на холодной луне

где покинутый мастер самозабвенно играет

и все более легкие дни уходящему вслед отмеряет

расстаться это напоследок сжать руку

обещать непременно писать обнять милые плечи

и уйти вперед без оглядки

(если поезд ушел слишком рано если он

никогда не прибудет — расстаться

это унести с собой бесценную тайну)

и кому-то известно: расстаться

это за гранью тоски и печали

тянется жизнь и растет

прежде чем кануть во мрак

ЕСТЬ БОЛЬ ИНАЯ

пусть слова-карамель

себя сами забудут

мирт в липкой крови

каждый фонтан будит горькую песню

ведь фонтаны не спят

и розовато-лиловые горы

по-рассветному молоды кротки

песнь листвы хохот

пересмешника безграничные выси

земля в липкой крови

каждый шаг множит отчаянье

чернотою вечерних олив

блеск петухов из стекла стоящих на страже

город затаивший дыхание

чтобы не выдать свой страх

руки в липкой крови

серебристые вздохи Гвадалквивира

безмолвный полет козодоя

нежная поступь весны

бурьян поющий о смерти

хрупкой и недостижимой

когда с неба падает месть

темной грозой в лаве молний

когда не молчат голоса

выплескиваясь ураганом огня

ведь это в липкой крови голова федерико

пусть слова карамелью

сладко истают

есть боль иная та что горит

на ослепшем лице и скрюченных пальцах

есть боль иная боль пролитой крови

крови беспамятства

и оставленности

# # #

Я-то верую непреложно

и зову вас в единоверцы

несомненно что невозможно

потушить горящее сердце

особенно если пламя

не оставляет золы и чада

тогда горящими языками

не налюбуешся так и надо

гореть Попробуйте сами

# # #

Тебе наверно известно:

ничто не возвращается.

Все, что остается на обочине

широкой дороги жизни,

потеряно безвозвратно.

Значит, дело в том, что бы

в завтрашний день устремиться,

а ночь - лишь быстроногий почтальон,

разносящий светлые окна

дня.

Все никчемное похорони,

суету, высокомерие

и скучный вчерашний день.

Уложи плотнее плиты мостовой,

что бы грязь не пристала

к быстрым ногам.

Отведи в саду место

для японской вишни

и в сердце —

для высоких помыслов,

которые изменяют мир.

А слезы похорони,

хандру, нестерпимую боль.

Тебе наверно известно:

ничто не возвращается.

# # #

Я могу разглядкть себя

послушно пристроившимся

на обочине твоего взгляда.

Ибо в зеркалах

одиночества,

окруженные мнимостями и кажимостями,

мы узнаваемы,

плачем мы или поем.

Я могу расслышать себя

в чужом голосе,

в мире музыки,

одиноко очнувшись

наедине со своею тайной.

Я, пожалуй, могу забраться на солнце —

так оно близко сегодня и одиноко.

# # #

этот мир понарошке

настоящий не этот

настоящий обрящем

неустанной надеждой

горизонт означает

одиночество в нашем

ту что всех отдаленней

всех сильней и полюбим

в том плыви хоть до края

самого мирозданья

все цветами и песнью

расцветет по дороге

там слова и схороним

# # #

так как радуга есть гитара

а в цветах нет ни капли краски

а в стихах нет ни капли смысла

а в деньгах нет ни капли проку

а летать можно и без крыльев

этот день пусть продлится вечность

# # #

Она грустней

беспомощной и безъязыкой

азбуки,

озвучивающей мою жизнь.

Она боязливей

тайного путешествия

глаз и рук,

крадущихся по миру на ощупь.

Она призрачней

улиц в тумане,

подменяющем здания привидениями.

Имя ей надежда.

# # #

Печаль,

твое лицо становится чужим,

как дом без окон.

Слова проплывают мимо,

боли больше не причиняя.

Осенние листья могут еще

лес разукрасить,

но лес кончается и наступает

время для размышлений.

Потом опять пускаешься в путь.

Пусть твой автобус подождет у багажа,

и здравый человек подвластен смерти.

Годы, многие годы,

как скопленное золото,

можно обратить в солнце,

в простое счастье.

Твое лицо мне не знакомо,

как пейзаж с кратерами.

# # #

Вот опустился вечер

прямо на наши пути,

Домам, не нашедшим дороги,

вычернил вечер крыши;

лишь там, где не разойтись

небу и тверди,

свет — желтый лежит и строгий.

Завидую черным дроздам —

пронзительно и чисто

поют они,

песне вторя тихо крылами,

и двое аллеей бредут,

где скрыто гнездо меж листами.

И в спешке,

лишь ночью пробьют

далеких часов колокольцы,

светлую песню льют

прежде, чем всанет солнце.

ЧУЖАК

Как же я сделался чужаком

для людей, для страны, для свободы,

для всех, с кем был недавно знаком?

Косой пробор, очки на носу,

не те сигареты, не та одежда,

только глаза — те же;

и те же руки, привыкшие к таким

вещам, как взрывчатка или граната,

и тоска чужака по своим,

и вширь, и вглубь растущая — та же.

Сегодня я стал для вас иностранцем,

и на страницах моей пишмашинки

рождаются чуждые вам слова.

Друзья вопрошают своих друзей:

где он живет? куда он сгинул?

может быть, умер в каменоломнях?

Лучше спросили бы: чем он занят?

Все бредут в одиночестве; глядя в ночь,

каждый видит свою тьму.

Я был незнакомцем — вчера.

Сегодня — танки на улицах!

Причесываюсь по-старому, отбрасываю очки

и, револьвер и гранаты рассовав по карманам,

навстречу свободе иду, не мешкая, —

плевать, что кто-то глядит с насмешкою!

1950

ПОМНИ

Вы бесстрашно под своды темницы вошли.

Свет решеткой окна рассечен.

Ожидая конца, вы на стенах нашли

буквы чьих-то забытых имен.

Быстро день ускользал между прутьев окна,

долго ночь колыхалась в окне.

Хохот стражи звучал... Вы свои имена

выцарапывали на стене.

Как бесстрашно взошли вы на свой эшафот!

Свет не застит вам больше стена.

Только петли и смерть... Только кто-то прочтет

в свой черед на стене имена.

1950

ПОДРАЖАНИЕ ЭЛЮАРУ

На стульях, на стенах, рабочем столе,

в шкафу, на белье, простынях,

на вспыхнувшем солнцем оконном стекле,

на только что прожитых днях,

на шарканье ног, позабывших покой,

на странниках без имен,

на ярких губах и на взгляде той,

в которую я влюблен,

на меди литавров, на струнах гитар,

на звездах, планетах, луне,

на школьных дверях и на крышках парт,

на тающем утреннем сне,

на каждом градусе всех широт,

на песнях, что грозно гремят,

на ветре, что с древков знамена рвет,

на тюрьмах и лагерях,

на брюхе гранаты, на жалах штыков,

на грязи оплывших траншей,

на шелке цилиндров и котелков,

на ненависти моей,

на трубах завода, фабричной стене,

продымленных ветряках,

на вале, ремне, колесе, шестерне,

на грубых рабочих руках,

на робе друга, в его груди,

на сердце, зовущем к борьбе,

на нашем будущем, на пути,

что мы избрали себе,

пишу огромно, чтоб буквы с земли

достали до небосвода,

пишу, чтобы все прочитать смогли:

"СВОБОДА, СВОБОДА, СВОБОДА!"

1956

* * *

Вот опустился вечер

прямо на наши пути,

Домам, не нашедшим дороги,

вычернил вечер крыши;

лишь там, где не разойтись

небу и тверди,

свет — желтый лежит и строгий.

Завидую черным дроздам —

пронзительно и чисто

поют они,

песне вторя тихо крылами,

и двое аллеей бредут,

где скрыто гнездо меж листами.

И в спешке,

лишь ночью пробьют

далеких часов колокольцы,

светлую песню льют

прежде, чем всанет солнце.

1956

* * *

Конечных станций не бывает,

где стрелки замерли часов,

словно вагонов вереницы,

где всё в унылые границы

обыденности замкнуто, где ты

отцепишь лишний груз своей мечты.

Нет у грядущего границ —

оно подобно океану.

Спеши отплыть, пусть и тайком

(захвачен порт твоим врагом),

и жить спеши —

жить страстно, полно, щедро —

во имя солнца, круглого, как хлеб,

во имя красоты, пока ты не ослеп,

во имя счастья и во имя горя,

во имя жизни на просторе,

который надлежит тебе воспеть.

Конечных станций не бывает,

где прошлого лежит ненужный груз.

Нам солнце время отмеряет —

и по его часам

нам надо жить.

1956

* * *

Выйдя из гавани

в дальнее плаванье,

знай его цель

и помни про мель.

Плаванье дальнее

и терпеливое.

Море печальное.

Солнце счастливое.

1956

* * *

Май. Замечталась ночь.

Луна по бархату небес дорогу

выводит серебром.

И мы — вдвоем.

Луна-фонарь струится сквозь жасмин.

Давай присядем. Май.

Твои уста — как виноград,

ладони — белые крыла.

Уткнусь в твои, любимая,

ладони голубиные...

Ах, мир мой! Ночь-аэростат —

над целым светом.

Гон облаков — над головами

у всех, и все равны:

везде любовь, весна, луна.

И ты: уста — как виноград,

гдаза — созвездия Плеяд

в жасминной чаще. Май.

1956

* * *

Печаль,

твое лицо становится чужим,

как дом без окон.

Слова проплывают мимо,

боли больше не причиняя.

Осенние листья могут еще

лес разукрасить,

но лес кончается и наступает

время для размышлений.

Потом опять пускаешься в путь.

Пусть твой автобус подождет у багажа,

и здравый человек подвластен смерти.

Годы, многие годы,

как скопленное золото,

можно обратить в солнце,

в простое счастье.

Твое лицо мне не знакомо,

как пейзаж с кратерами.

1958

* * *

Тебе наверно известно:

ничто не возвращается.

Все, что остается на обочине

широкой дороги жизни,

потеряно безвозвратно.

Значит, дело в том, что бы

в завтрашний день устремиться,

а ночь — лишь быстроногий почтальон,

разносящий светлые окна

дня.

Все никчемное похорони,

суету, высокомерие

и скучный вчерашний день.

Уложи плотнее плиты мостовой,

что бы грязь не пристала

к быстрым ногам.

Отведи в саду место

для японской вишни

и в сердце —

для высоких помыслов,

которые изменяют мир.

А слезы похорони,

хандру, нестерпимую боль.

Тебе наверно известно:

ничто не возвращается.

1958

* * *

Я-то верую непреложно

и зову вас в единоверцы

несомненно что невозможно

потушить горящее сердце

особенно если пламя

не оставляет золы и чада

тогда горящими языками

не налюбуешся так и надо

гореть Попробуйте сами

1958

* * *

По лугам и полям лодка солнца плывет,

а вокруг острова омертвелых цветов.

Так и ждешь, что отливом тебя унесет

в королевство мечты, в царство сказочных снов,

чтобы штормом не быть, чтоб волною не быть,

даже ветром не быть, шляпы не уносить.

И уже тебя не вернуть

в предназначенные границы,

где проложен привычный путь,

заставляющий сердце биться.

Заполняют россказни мозг.

Дело близится к концу света.

Продолжения нет и ответа,

и звезда раскололась вдрызг.

1958

* * *

Наступит утро.

Пустой стул

молчащие краски

праздная кисть.

Невзрачные вещи

вопрошая расскажут,

бумага перо

аляповатые картинки на стенах.

Все это пронесется так быстро

быстро как жизнь.

День наступит.

Кто-то присядет на стул

день такой как обычно,

в четырех стенах

отразятся новые краски.

1958

* * *

Книг совсем не беру с собою

никаких навек предрешенных вычурных знаков,

танец в сердце проник,

навсегда став моей судьбою.

Над словами нечего надрываться,

пусть срываются с губ,

снегом падая в ночь,

и не о чем сокрушаться.

1958

* * *

Дни

разорванные в клочья

воспоминаний и дат;

вчерашние

миновавшие

мертвые.

Но завтра!

О завтра, грандиозное завтра,

жадные мои дни

весь в цветах мой мир надежды;

поцелуй меня, счастье,

сожми в своих июльских объятьях;

я не исчезну

не умру незаметно

не опаду палым листом

не уподоблюсь дню скользнувшему мимо;

моя песня поднимется

как восходящее солнце —

блеснувшая птица

на голубом знамени неба.

О завтра, о мое завтра,

ты теперь навсегда,

полное надежд и открытое жизни.

1958

* * *

Вей, полуденный ветер,

вей, голубой ветер востока;

море,

плещи соленой водою на берег

воспоминаний, лишенных границы,

хватай пальцами водорослей и моллюсков

обманчивые цвета, поддельные бриллианты,

цветы и узоры,

ночи в руинах, музыку боли;

пусть все будет прекрасным и чистым,

как бывает любовь.

Вей, мощный ветер,

прочь уноси

торопливые обещания, фальшивые поцелуи

и слезы — солоноватую влагу

отчаянья.

У каждой кулисы

можно чуть задержаться,

остановиться, вглядеться

и двинуться дальше

вслед за бегущей волною.

1958

* * *

Пусть не будет дождя,

паруса пусть наполняются ветром,

пусть целует волна

мое чудное судно.

Пора начинать выздоравливать,

не давать дням топтаться на месте,

пусть все движется

и стремится вперед

огромный корабль

моей жизни.

Прочь мечтания,

вот цветы, я их высажу в грунт

принесу камней

и блестящие рамы,

все это здесь

пусть все поет

на гребне набегающих дней.

1958

* * *

Любовь,

мой дом со смеженными веками,

моя заброшенная книга сказок,

мой ящичек с красками

полный дождя и печали;

любовь,

мой бесконечный пейзаж.

Голубой, распахнутый

ящичек утра, —

по небу

стаей тянутся птицы,

луга сочатся от солнца,

леса иссушены ветром,

с ржавой бурой листвою,

броди сколько хочешь.

Любовь,

мой дом, пристанище из тысячи-и-одной-ночи,

моя золотящаяся гитара,

полная летнего звона.

Каждый из дней строит мост

к пляшущему светилу,

каждый из дней это песнь к радости

приветствие жизни —

этому гигантскому зданию

с мыслями и людьми

и все новым звучанием.

Любовь,

вращающийся дом-зеркало,

сон, стократно ветвистый,

расцвеченное флагами судно,

пурпурная ваза с цветами.

Добро пожаловать,

черная тень

моего дрозда с хрустальной гортанью,

добро пожаловать,

освежающий дождь,

добро пожаловать, подруги тоски,

я спою для вас,

чтоб передохли дикие псы отчаяния,

чтобы вы радовались,

как ясноглазые дети.

Любовь,

мой дом, не имеющий стен,

моя нежная роза,

моя отчаянная орлица,

моя золотая гитара,

полная роз

для грядущего дня.

1958

* * *

Хансу Лодейзену

В те времена когда было только сегодня

с его яростным вихрем надежды

и я встречал тебя

меж несколькими минутами

стихотворения.

Нет еще, думал я, все еще

я не могу заговорить с тобой

в легком веянии излечения,

и черный ветер сдувал

лицо твое

на стены

белыми осколками раковин.

Я подхожу к тебе снова,

твой нежно очерченный рот

сомкнут узким поездом страха,

никогда, думал я, никогда

ты не сможешь со мной идти

к завтрашним дням

в яростном вихре счастья.

1958

* * *

Я утверждаю правоту желаний.

Слышите? Я говорю об этом.

Я не хочу, чтобы мы снова

продирались сквозь трясину.

Я хочу, чтобы низкое солнце

врачевало нашу беду,

чтобы наши добрые руки

отвратили бы наши глаза

от отвратных зрелищ.

Я утверждаю правоту гнева.

Слышите? Я кричу об этом.

О, бедная земля,

о, наша мечта, униженная, растоптанная,

разорванная в клочья...

Я требую справедливости,

требую прав,

а не подачек сильных мира сего,

которыми эти временщики

затыкают нам глотки.

Я утверждаю, что лишь у отчаяния нет правоты.

Слышите? Я повторяю это.

Отчаяние заблуждается.

Всегда есть повод для новой жизни.

А на старый мир мне наплевать.

Я свободен,

я не королевский отпрыск,

я никого не предал,

я ближнему не стану рыть яму,

я человек, стоящий прямо,

которого непросто повалить.

1962

* * *

По коротким путям

мы сможем быстро добраться

до россыпи цветных валунов

и затем

до волглой норы дождя.

Доползем расторопные как муравьи

до никчемных темных речей

до словес потерявших вес

до звериного языка.

Так коротки эти пути

что немые вещают глухим

заперта дверь

на засовы слов

и теперь в нее не войти.

1962

* * *

Сам знаешь что сны — с нами.

Сны — снами

но вам не открыть

нахмуренный вход

дома где никто не живет.

Поэтому тишина

растает в руинах сердечных ран

все тише и тише и тише —

немиотря на праздник который грядет

и пестрый окрас рассказа.

(Глядим — не видим стены:

видим контрастный цвет.)

Я знаю

ты знаешь

мы знаем:

за этой стеной нас нет.

1962

* * *

А люди приходят сквозь уличный шум —

невнятные тени придуманных дум.

Равно им не ведомы радость и страх

и горя у них не приметишь в глазах.

Их, спрятавшихся в тишину и покой,

мечта норовит обойти стороной.

Весь век осмотрительны были они,

чтоб кончить безбедно безвкусные дни.

Надеются: тут-то и явится свет

нездешний, но света нездешнего нет.

1962

ВСЕ СНОВА И СНОВА

Итак ожидается славный итог.

Чтобы сделать бумажную бабочку

обзаведитесь глянцевыми мечтами

выкройте время и крылья

и приступайте к окраске:

каплю надежды чуть-чуть индиго немного любви;

склейте слова и крылья и улыбнитесь

оглохшими стенами стенаний.

Но по весенним стеклам

стекали осенние слезы

но падали желтые листья

словно ржавые литеры.

Мы должны были снова и снова

начинать эту старую книгу

и мы решили вырезать загадочную картинку —

найди Хиросиму —

всю в черных штрихах боли

убийства и дрожи.

Мы раскрасим ее весенне-зеленым

и цветом любви

ярко-красным — тоже.

1962

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Они собрали

полные горсти песка —

достаточно много,

чтобы засеять пашню,

или построить башню,

или заняться фортификацией.

(Но земля продолжала круженье,

натыкаясь на обломки крушений

убеждений и предубеждений,

столь же вечных, как круговращенье.)

Облака росли, словно водоросли,

облака растворялись в небе,

растворялись створки раковин,

выползали моллюски мыслей.

Можно отправить в плавание

бумажный кораблик слова —

куда-нибудь доплывет.

Они шли все дальше и дальше,

унося сквозняки лиц,

полных влаги и ржавчины,

с глазами, полными слов,

бездонных, как зыбучие пески.

Уходили, целуя слово, —

дегустаторы густого молчания.

1962

* * *

Припади к источнику слова,

не отрывай разбитых губ,

как бы ни было больно.

Тучные всходы отчаяния

произрастали из праха.

Как бы ты ни назвал

дни безумия и страха

и ослепшие окна домов —

всегда есть ребенок,

коллекционирующий осколки, как ракушки,

всегда есть дитя, которого уже нет.

Припади к источнику слова.

О, как желанно

плыть по жаркой волне

желания плыть.

У нас было много речей, вроде картонных мечей,

у нас были флаги, как веера из бумаги,

поднимавшие легкий ветерок.

Как бы ты теперь ни назвал

горькие травы,

океаны отравы,

безалкогольный

раздольный дождь —

всегда есть ребенок,

обнявший убитую мать,

всегда есть дитя,

которого уже нет.

Припади к источнику слова,

впитывай ртом и ушами

живую воду грядущего.

Как бы ты ни назвал

надежду и счастье,

нежный восточный ветер —

плыви на этих волнах,

коротких и длинных,

к ясным прекрасным дням.

Всегда есть ребенок,

который увидит завтра,

всегда есть дитя, которому еще быть.

1962

В ОДИНОЧКУ И ВМЕСТЕ

Был я огромным городом

светили мои огни

всходили мои звезды

пел я свои песни

и каждая поднимала

крепко сжатый кулак

сломлен я не был — словно гнилушку

сломал я дерево горя

и составлял у окошка

летопись будущих лет.

Я прохожу мимо

здравствуйте здравствуйте здравствуйте

чем больше вас раздражаю тем ярче чувствую жизнь

я прохожу мимо

прощайте прощайте прощайте

мне дорога дорога

песен идущая мимо

1962

* * *

Старое фото

сохранилось где-то

в фотолаборатории

моей памяти.

Издыхающая лошадь

испанский ландшафт

прозрачный ребенок

в призрачном пламени

Освенцима.

Где-то лежал еще негатив —

черно-белый перевертыш

отпечаток ночного кошмара:

любимые руки скрещенные на груди

тень потаенных слов.

Порою было еще и такое:

ветер вцеплялся в меня и нес —

я был перекати-поле.

Что еще было? Двигались люди

в объективе моей объективности

и если я говорю что люблю их —

значит люблю их

и если я говорю что живут еще люди —

я говорю что живут любовь и надежда

я говорю

и этим сказано все.

И я говорю про тех

с кем вовек бы не стал говорить:

я не из вашенских

старое фото

в фотолаборатории моей памяти

это не вы — вы не попали в кадр.

1962

* * *

Были горы,

которым некуда было спешить,

было море,

которому не о чем было разговаривать,

был ветер,

у которого было столько языков,

что они окликали друг друга

в лабиринте раковины.

Мы лежали вдвоем

в ночной пещере,

и над нами плыла белая луна.

Слева, в груди, переполненной Бетховеном,

прорастало крыло;

ночь была голубым ветроградом,

ночь была спящей женщиной;

розовые облака, как фламинго,

бродили по воде —

фениксы, поджавшие под себя одну лапку.

— Посмотри, как шевелятся звезды.

Когда их не станет,

настанет утро,

а мы все еще будем здесь —

как желтые занавески,

полные зноя.

1962

* * *

Она грустней

беспомощной и безъязыкой

азбуки,

озвучивающей мою жизнь.

Она боязливей

тайного путешествия

глаз и рук,

крадущихся по миру на ощупь.

Она призрачней

улиц в тумане,

подменяющем здания приведениями.

Имя ей надежда.

1962

* * *

Я могу разглядкть себя

послушно пристроившимся

на обочине твоего взгляда.

Ибо в зеркалах

одиночества,

окруженные мнимостями и кажимостями,

мы узнаваемы,

плачем мы или поем.

Я могу расслышать себя

в чужом голосе,

в мире музыки,

одиноко очнувшись

наедине со своею тайной.

Я, пожалуй, могу забраться на солнце —

так оно близко сегодня и одиноко.

1962

НАВСЕГДА

вот бы звучащему слову вернуть первозданность

вклинить эхо между вопросом и ответом

отпустить на свободу буквы

взять самого себя в руки

без ложных шагов без ненужных движений

вот бы заставить тебя поверить

я не так далек как кажется не так близок

я хочу пережить свое тело умереть безмерным

словом ожить у тебя на устах

навсегда навсегда forever

1965

ТОЛЬКО ПАВАНА

как рассказать о чем словами

никак не скажешь опять во мне

грустный звереныш скребется

(этот звереныш ей виден на дне

остекленелого взгляда

в гримасе пересохшего рта

в лживой ласке пугающе мертвых

рук усталых и мертвых)

как утеплить словами дом

где звереныш уже обжился

бросить якорь в саркоме

пережитого

никаких штор никакого выбора

открыто закрыто

никаких дверей никаких табличек

зачем почему когда

никаких писем где кроется

злоба любовь или просто тоска

между темных строк

лавиною в горных тисках

нет только павана только павана

гордая нежная

только павана она могла бы

сровнять с долиной заснеженной

пять черных букв составляющих _страх_

цепочку мертвых следов

ведущую в никуда

только павана тишина покой на усталом лице

все исцеляющая волна

пишет на чистом песке

люблю

как тебя люблю

больше любви или меньше

(каким был бы цвет ее глаз

в сопредельной области между сердцем и тьмою

куда добираются своевольно

или невольно)

1965

НО И ТОГДА

поселиться словам довелось не по адресу

им досталась безлиственная оболочка

растекся туман печали

неслышно и мягко

песня в горле затихла моем

как хотелось бы мне стать посланием

письмом из-за моря которое

читают в слезах о прощеньи моля

чтобы страх леденящий рассеялся

в каждом прибежище

(но и тогда оставались закрытыми двери)

и никто не гордился бы больше своей правотой

и мой уважали бы череп

и руки мои

из зыбучих песков без единого знака

где стояли пустые стаканы

и лежали крапленые карты

сам лежал я как саркофаг

с криком в горле застрявшем как нож

с побелевшею кровью замедлившей бег

и словами что в пламени глотки

распадались на мертвые буквы

утерявшие всякую ценность

1965

КРЕМ НА ЛИЦЕ НОЧИ

есть любовь поясняющая величаво

неслыханные звуки новооткрытого алфавита

слова сияющие от счастья громыхающие колеса

что подкрадываются к мостам неуверенных робких касаний

есть любовь насыщающая опьяняющая

любовь как воздух где неуловимый жест

единственный разговор слова потеряли вес

(весомы лишь редкие ночи

когда страх не сидит за нашим столом и очи

неуловимых звезд заглядывают в окно)

есть любовь как бассейн где демонстрируют синхронное плавание

движутся голубые и белые воды

растекаются кремом по лицу ночи

никакие моря с омутом глубиной не сравнятся но синева мертва

движения бескрылы

рот изрыгающий искусственные слова

чернеет палым листом

есть любовь как море где счастлив тонущий

захлебнувшись волной на волне не оставишь следов

по крайней мере не будет склероза

когда умираешь любовь переносишь в вечность

любовь неизменна любовь неизбывна любви в избытке

1965

* * *

этот мир понарошке

настоящий не этот

настоящий обрящем

неустанной надеждой

горизонт означает

одиночество в нашем

ту что всех отдаленней

всех сильней и полюбим

в том плыви хоть до края

самого мирозданья

все цветами и песнью

расцветет по дороге

там слова и схороним

* * *

так как радуга есть гитара

а в цветах нет ни капли краски

а в стихах нет ни капли смысла

а в деньгах нет ни капли проку

а летать можно и без крыльев

этот день пусть продлится вечность

* * *

Она грустней

беспомощной и безъязыкой

азбуки,

озвучивающей мою жизнь.

Она боязливей

тайного путешествия

глаз и рук,

крадущихся по миру на ощупь.

Она призрачней

улиц в тумане,

подменяющем здания привидениями.

Имя ей надежда.